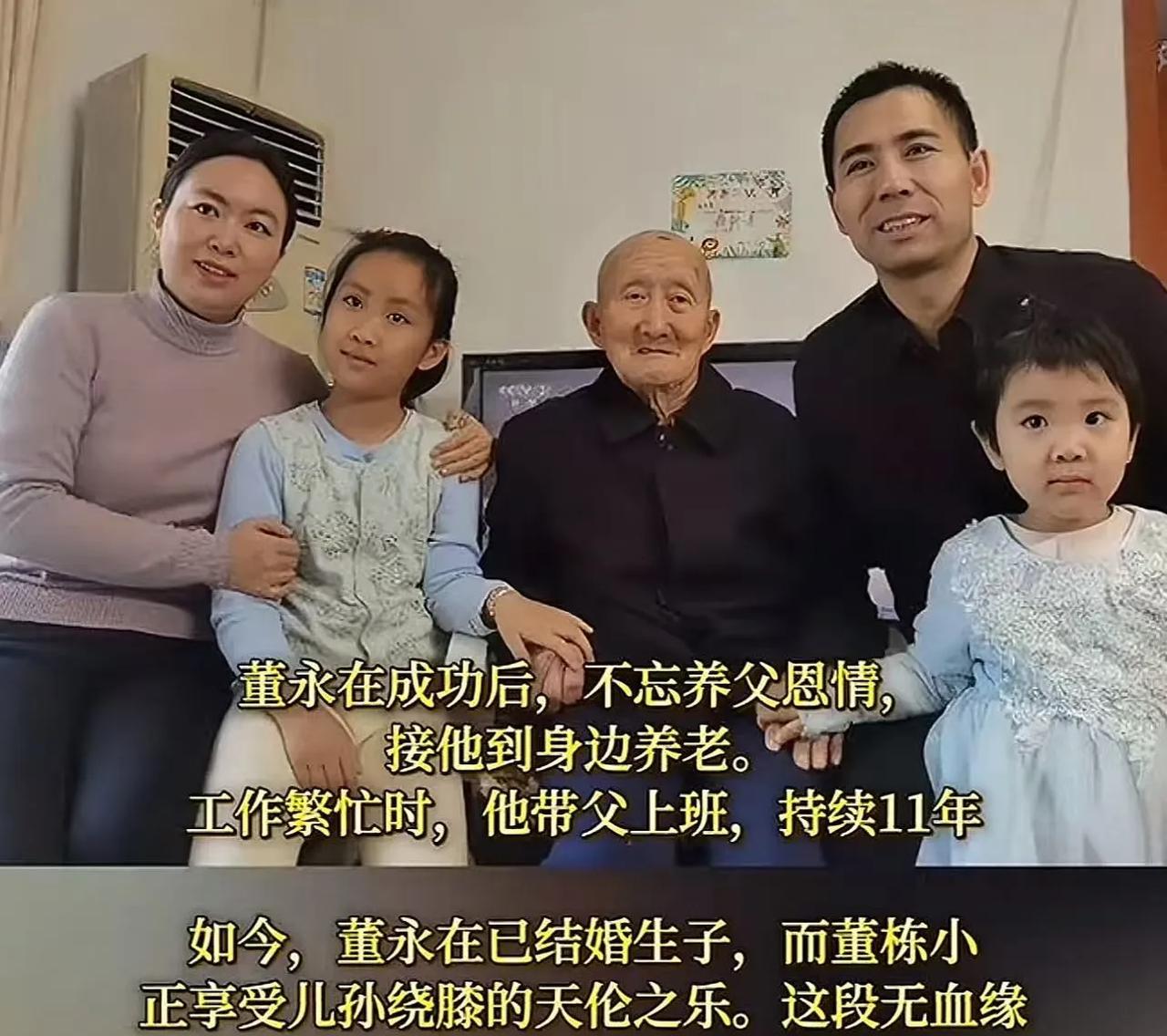

1979年,内蒙古一对夫妻生下儿子后无力抚养,便想起了村里有一个刚失去儿子的老农,于是他们连夜将儿子送给了这位老农。老农对此感激涕零,把孩子当作亲生儿子一样疼爱。谁也没有想到,40年后,这个孩子的举动竟让老农感动得老泪纵横! 2019年,解放军某部的机关办公室里,领导们收到了一份前所未见的申请:董永在请求带着他86岁的老父亲一同来单位。 这件事不算小,部队规矩森严,带家属上班,而且还是年迈的老父亲,从来没有过这样的先例。领导们当时的为难也可想而知。 一位肩扛上校军衔、前途看好的军官,为什么要提出这样一个几乎是“打破常规”的要求呢? 董永在解释说,父亲年纪实在太大了,记性越来越差,腿脚也不灵便,一个人留在家中他实在放心不下。 简单的一句话,“他养我小,我必须养他老”,引出了这段跨越了四十年的深厚父子情。 1979年的内蒙古乡下。那时,董永在的养父,咱们就叫他董大哥吧,还是个46岁的壮年汉子。但他的人生正经历着巨大打击,妻子和孩子相继去世,生活几乎失去了色彩。 就在这个时候,村里一对实在活不下去的贫困夫妻,抱着他们刚出生的男婴找上了门,问董大哥要不要。 他们不是心狠,是真的养不活,希望董大哥能给孩子一条活路。 看着襁褓里那个脆弱的小生命,董大哥沉寂的心似乎被触动了。他接过了孩子,只说了一个字:“要”。这个决定对于一个深陷绝望的人来说,无异于重新点燃了生活的希望。 他给孩子取名“永在”,意思很朴实,就是希望他永远在。 一个单身男人要拉扯一个婴儿长大,其中的艰辛难以想象。 为了给孩子买奶粉,董大哥把家里唯一的“生产工具”——那头猪给卖了,换钱请人喂奶。 为了让董永在能有个好前途,他像个陀螺一样拼命干活。天不亮就出门,拉车、搬东西、筛沙子,什么累活苦活都干,就是想让孩子吃饱穿暖,更重要的是,能踏踏实实地读书。 董大哥坚信读书是孩子唯一的出路,他自己总是粗茶淡饭却从没一句怨言,家里土墙上贴满的董永在的奖状,就是他最大的安慰。 董永在从小就懂事,他看在眼里,记在心里,父亲这份沉甸甸的爱,成了他发奋学习的最大动力。 16岁那年,他考上了重点高中,日子好像有了奔头。可就在这时,长年累月的过度劳累压垮了董大哥,他病倒了。 董永在二话不说请假回家,守在父亲病床前端茶倒水,细心照料,直到父亲身体好转才回到学校。 董永在学习刻苦,最终获得了保送资格,为了给家里省钱,他选择了免学费的内蒙古大学。 毕业后董永在被特招入伍,凭着自己的努力和能力,一步一个脚印往前走,还在2007年考上了国防大学的博士。 出人头地了,董永在首先想到的就是报答父亲。 2011年春节,他回家想接父亲去天津一起生活。可董大哥却拒绝了,他觉得自己老了,去了会给儿子添麻烦。 也就在这次团聚时,董大哥向董永在坦白了一个藏了三十多年的秘密:“儿啊,其实我不是你的亲生父亲。” 这个“秘密”对董永在来说,可能心里早就有数了。他紧紧抱住老人,眼泪止不住地流:“爸,在我心里,您永远都是我亲爸。没有您就没有我的今天。以后我去哪儿,就带您去哪儿。”养育的这份恩情早已超越了血缘本身。 那一刻,董大哥也忍不住老泪纵横。 时间过得真快,转眼到了2019年。当年那个能为儿子撑起一片天的董大哥已经成了一位需要人时时照看的老人。 于是,董永在就向组织递交了那份“带父上班”的特殊申请。这份看似不合常规的请求,背后是无法用常规来衡量的父子深情。 最终董永在的孝心打动了部队领导,他的申请得到了特批。 从那以后,他信守承诺,不论工作岗位怎么调动,都把父亲带在身边,就像小时候父亲无微不至地照顾他一样,精心照料着年迈的父亲。 四十年前,一次绝望中的善意收养,为一个婴儿铺就了不一样的人生路;四十年后,一场执着的反哺,生动地诠释了什么叫“养育之恩大于天”。 这个发生在内蒙古大地上的真实故事,平平淡淡,却无比真切地展现了人性中最宝贵的善良和孝道。 它也让我们再次体会到,孝顺这份中华民族的传统美德,无论在哪个年代都有着触动人心的力量。 来源:中国青年报——2022-2-18