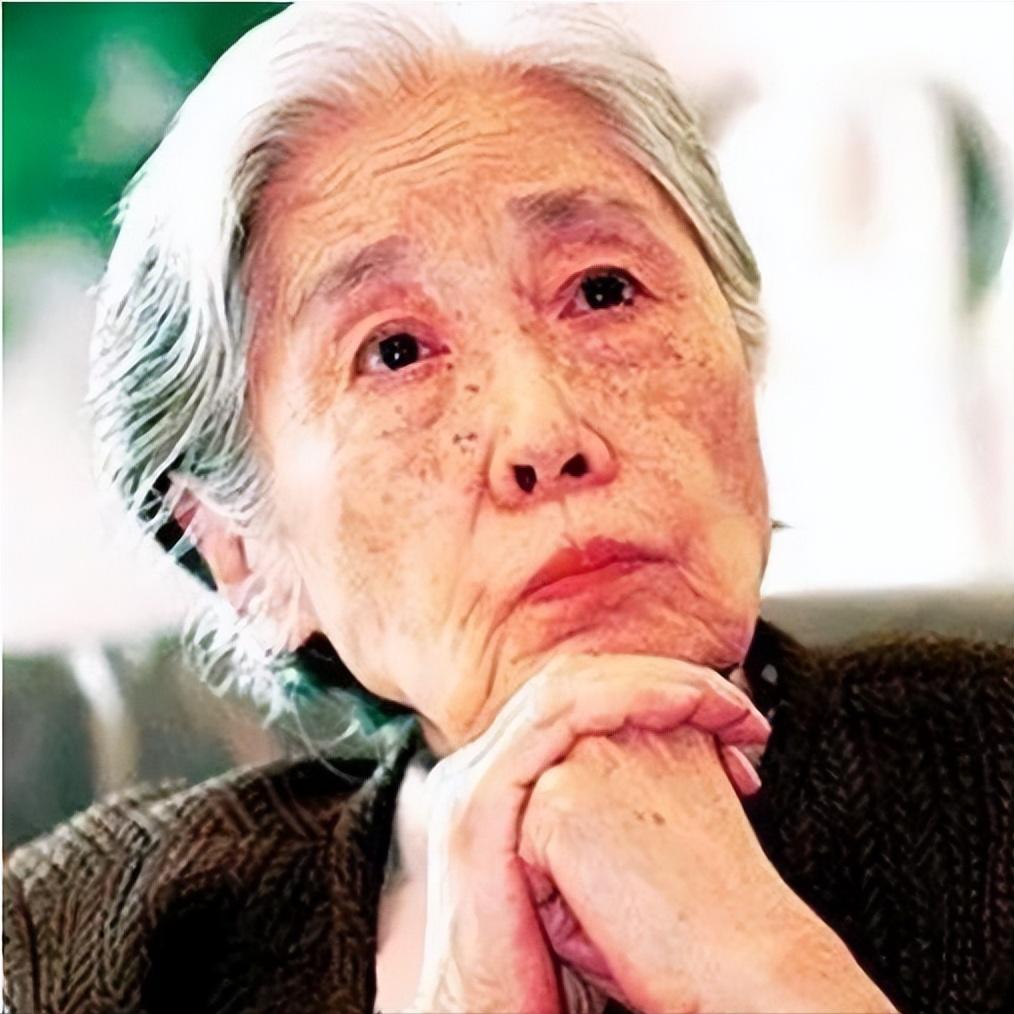

2004年,83岁高龄的王光美突然叫来了自己的儿子刘源:“我要和你毛伯伯的后人聚会!”刘源连忙前去邀请,不曾想,几天后宴会上,王光美却忍不住潸然泪下。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2004年的北京,秋风卷起满地黄叶,83岁的王光美坐在木樨地住所的藤椅上,目光落在墙上一张泛黄的合影,那是1962年毛泽东探访刘少奇家中时留下的照片,两位领导人并肩微笑,身后是两家的孩子。 这张照片曾被撕碎,又被她小心拼回,如今承载着半个世纪的记忆,一天,她忽然拿起电话,拨通了儿子刘源的号码,语气平静却坚定:“我要和你毛伯伯的后人聚会。” 几天后,京都信苑大厦的宴会厅里,毛刘两家的后人齐聚一堂,当王光美看到熟悉的面孔,泪水悄然滑落,宴会厅的空气凝重而温馨。 这场聚会的想法源于王光美晚年的心愿,她深知,毛刘两家在革命年代结下的情谊,经历了历史的风雨,弥足珍贵,岁月流转,她希望两家的后人能延续这份纽带,不让先辈的理想随时间淡去。 刘源接到母亲的嘱托后,立刻行动起来,他联系了毛泽东的女儿李敏和李讷,商定了聚会的安排,电话那头,李敏爽快地应允,语气中带着久违的亲切;李讷略显沉默,却也点头同意。 几天后,宴会如期举行,信苑大厦的包厢里,水晶灯洒下柔和的光,乳白桌布上摆放着简单的湘菜和清茶,一切低调而温暖。 宴会开始时,李敏带着女儿孔东梅率先到场,她穿着一件藏青色外套,领口别着一支金色钢笔,那是毛泽东生前赠她的纪念物,不久,李讷和丈夫王景清也到了。 王景清扶着妻子坐下,袖口露出一块旧手表,那是刘少奇当年在中南海送他的礼物,当刘源搀扶着王光美走进大厅,交谈声渐渐停歇,她银发整齐,披着一条墨绿披肩,那是几十年前陪刘少奇出访时的旧物。 两家后人围坐一桌,李敏和李讷快步迎向王光美,四只手握在一起,彼此的眼神里满是岁月沉淀的理解,王光美看着她们,嘴角微微上扬,却掩不住眼角的泪光,她轻声说:“看到你们,就像看到当年的老朋友。” 两家的情谊,始于革命年代的并肩作战,抗战时期,毛泽东和刘少奇在延安共商国是,分享过一碗面,也熬过无数长夜,建国初期,他们携手推动新中国建设,彼此信任。 那时的中南海,毛刘两家的孩子常一起玩耍,李敏和刘源的姐姐刘爱琴曾在莫斯科同窗,感情深厚,然而特殊年代的到来,让两家都经历了磨难。 刘少奇蒙冤离世,王光美被囚多年;毛泽东的家庭也未逃过风波,李讷一度生活困顿,即便如此,苦难没有割断两家的联系。 1978年王光美平反后,得知李讷独自抚养儿子,生活艰难,她毫不犹豫地伸出援手,送去物资,关心她们母子,那份关怀,早已超越了历史恩怨。 宴会上,话题从往事聊到后代,刘源拉着王景清的儿子王效芝,笑着说他的眉眼像年轻时的毛泽东,王光美凝视片刻,泪水再次涌出,低声道:“真像那时候的他。” 她的手轻轻搭在年轻人肩头,袖口滑落,露出监狱岁月留下的浅淡疤痕,那一刻,桌上的人都沉默了,西湖莼菜羹的热气袅袅升起,王光美夹了一块清蒸鱼放到李讷盘中,柔声说:“景清爱吃这个,你也尝尝。” 李讷低头,眼眶微红,饭桌上,笑声与叹息交织,过去的伤痛在这一刻似乎化作了彼此的理解,聚会的尾声,王光美从包里取出一本旧课本,封皮上写着刘允斌和刘爱琴的名字。 那是刘少奇与前妻子女在莫斯科读书时的课本,曾与李敏共用,她递给李敏,轻声说:“这是你们当年的东西,留个念想。”李敏接过课本,手指摩挲着泛黄的书页,哽咽着点头。 这场聚会持续了三小时,没有豪言壮语,只有家常的温暖,服务生无意拍下的一张照片,后来挂在两家后人的客厅里:王光美正低头为李讷整理衣领,窗外的斜阳在她银发上洒下一片金光。 这场聚会成了两家最后的完整相聚,2006年,王光美因病去世,弥留之际,李敏送来一幅湘绣,绣着毛泽东的诗词,摆在她的床头,她的离去,像一个时代的句点,但两家的情谊并未中断。 刘源继续与李敏、李讷往来,组织后人缅怀先辈,足迹遍布韶山和西柏坡,王光美的泪水,不仅是对往事的追忆,更是对未来的期许,她用这场聚会告诉后人,无论历史如何变迁,团结与信念始终是先辈留下的财富。 如今,木樨地的老楼依然安静伫立,窗前那张合影诉说着不变的故事,照片里,毛泽东与刘少奇的笑容穿越风雨,依旧清晰。 玻璃框角落,一片干枯的银杏叶静静嵌着,那是2004年秋天,从宴会厅窗外飘来的岁月痕迹,王光美的泪水,化作两家后人心中绵长的暖意,在历史的长河中静静流淌。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:CCTV——《2004年王光美细说往事》