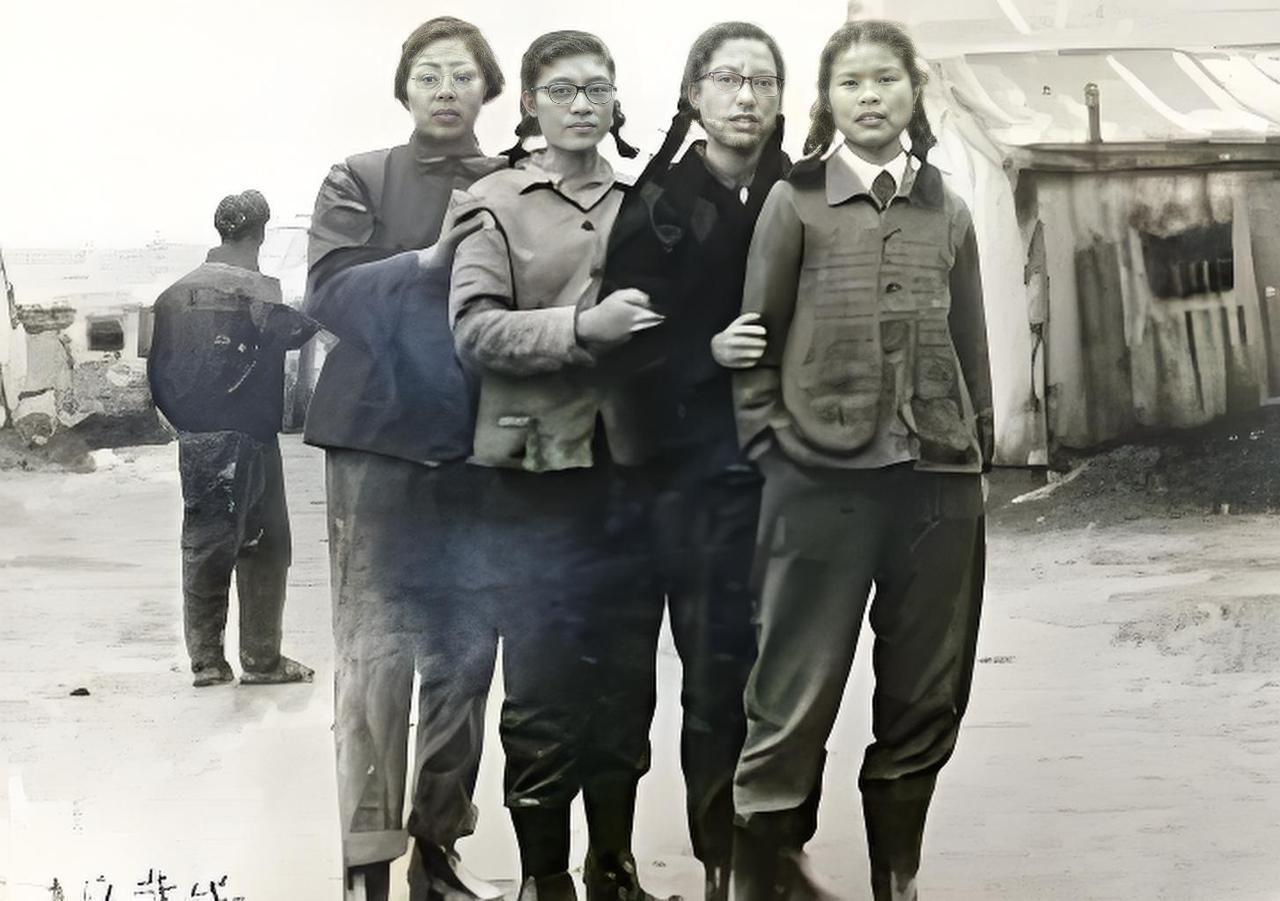

1963年,四名上海姑娘在青海金银滩拍下了这张珍贵的照片,多年后这张照片被放在了青海原子城纪念馆里,而讲解员则会告诉参观的人们:“这张照片是核研发基地唯一的私人合影。”那么在保密制度极为严格的当时,这张照片是怎么诞生的呢? 要想说清这张照片来的来龙去脉,还得从照片上的四个姑娘说起,她们分别是王兰娣、范德娟、罗惠英和俞锡君(从左往右),拍照片的时候,她们才到金银滩不久。 王兰娣还记得她读高三不久,老师就通知她们4人提前毕业,听从国家安排,到陕西宝鸡的国防学校学习。 当时母亲不舍得让王兰娣远行,几次拉着她去找老师沟通,可王兰娣则铁了心要听从国家安排,甚至还把户口本偷出来把户口给迁走了。 随后,王兰娣4人坐了2天火车来到了宝鸡,所谓的“国防大学”就是才建好一年的国营782厂,她们在那里半工半读,除了罗惠英学的是无线电,她们学的都是雷达结构。 在那里的生活很艰苦,开始还有玉米糊糊吃,后来就得挖野菜充饥,除了学习,还要熬夜加班,但她们想着要为国家做贡献,并没觉得苦。 5年的半工半读的学习结束后,王兰娣4人接到去重点工程报到的通知。领导只说是“重点工程”,可也没说是去哪里?要她们去做什么?所以她们根本不清楚具体情况,唯一知道的是那里比宝鸡更艰苦,不过她们也没有异议,毕竟当初离开上海的时候,就因为是国家需要。 1963年,王兰娣4人几经辗转来到了青海西州海晏县金银滩,在来的路上,组织就已经对她们进行过保密教育,比如坐火车的时候,不允许拉开窗帘向外看,不许串门不许打听别人的工作等。 抵达目地的后,王兰娣看到一片荒凉大地上,已经支起了星罗棋布的帐篷,帐篷里的陈设也很简陋,就连睡觉的床都是用包装箱的木板临时搭起来的。 负责人告诉王兰娣4人,这里是青海221厂。随后,王兰娣被分管化学制剂,范德娟管生产器材,罗惠英在科研器材供应处,俞锡君则在基建材料管理处。 金银滩的天气很恶劣,一年四季除掉夏天,其他季节不是大雪纷飞就是飞沙走石,特别是飞沙走石的时候,连帐篷都能被吹走,晚上睡在帐篷里,由于温度太低,就算穿着棉衣棉裤裹着被子,被窝里还是没有热乎气。 吃得也很糟糕,由于海拔高,水只能烧到80度,麸皮馒头也发不起来,吃起来夹生不熟,跟个铁疙瘩一样,每个月定量24斤粮食,半两油,唯一的菜就是茄子干,可当时正是国家最困难的时候,没有人抱怨,但由于长期营养不良,患水肿的人不少。 当时正赶上“草原大会战”,主要的任务就是突击生产,因此材料、设备的清单都由各部门汇总到了基建材料管理处,整理出来后清单比一本字典还厚,还得一式五份,由于没有打印机,就只能用钢板印,俞锡君做完这项工作,手上就布满了老茧,清单汇总完成后,她还要跟着全国各地跑采购,催货,忙得焦头烂额,不过也就在出差的过程中,她发现只要宣称是02单位(221厂对外的宣称),对接的工厂就一定会优先生产她开出的货品内容。 其实221厂为了保密也改过好几个名字,比如一开始叫“青海综合机械厂”,后来又叫“兰字839部队”。由于涉及国家机密,不光那里的工作人员不能与家人朋友通信,就连那里的土都不能带出去。 拍照也有严格的要求,而且照相机放在保卫处,所有需要拍照的时候,只能由他们来拍摄,且必须经过政治部同意。 那么,在这么严密的情况下,王兰娣4人的合影是怎么来的呢? 说起来也是凑巧,那年7月底,俞锡君在货站接收新设备时,突然发现一包设备有破损,于是她叫来保卫处工作人员拍照,准备找厂家索赔。 拍完照后,俞锡君请求工作人员给她们4人拍张照片,工作人员居然答应了她的要求,于是她们就站在帐篷外拍下了这张照片。 然而照片拍出不久,俞锡君就听说有人往北京寄私人相机受处分了,她想到她们拍的那张照片没有经过政治部同意,吓得赶紧把照片压在了箱底。 1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,喜讯传出后,221厂有工人惊讶地问:“我们国家还能制造这么厉害的武器?在哪生产的呢?”这时王兰娣4人才知道她们竟然参与了研发原子弹的工作,而这时她们已经在221厂工作1年多了。 后来,由于核武器研发基地迁到了四川,王兰娣4人因工作调动天南海北地分开了,并且再无联系。 1993年,青海筹建原子城纪念馆征集旧物时,俞锡君将照片捐了出来,于是这张私人生活照成为了当年金银滩核武器研发基地唯一的私人照片,与一些当年的工作照放在了纪念馆里。 2014年,青海海西镇举行“中国第一颗原子弹爆炸成功50周年”时,邀请了221位参与核武器研发的功臣参加纪念活动,王兰娣4人也在受邀之列,遗憾的是范德娟已经因病去世,而王兰娣、罗惠英和俞锡君在纪念馆里看到这张照片时,不约而同地为能参加造核武器感到了自豪。

太阳

致敬,为我国原子弹贡献的默默无闻的英雄

用户10xxx82

了不起

圣海伦娜岛的苏霸心

在的话要保护起来,不能被暗杀

烟雨江南

向为祖国奋斗终身的英雄致敬[点赞][点赞][点赞]

firefox110

她发现只要宣称是02单位(221厂对外的宣称),对接的工厂就一定会优先生产她开出的货品内容,人不过去工厂不知道是给02单位生产的吗?

阿道尔夫

没有他们哪有我们现在的太平日子

圣海伦娜岛的苏霸心

应该是不在了才发出来的?跟辑毒英雄一样