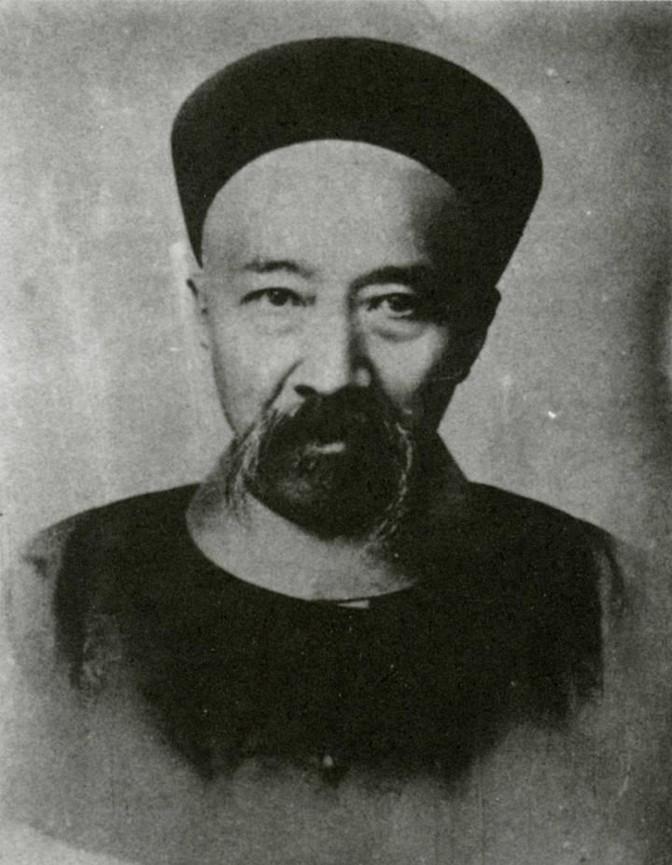

1909年,晚清重臣张之洞病重垂危,躺在病榻上的他,用最后一口气给子孙留下了一份遗嘱:“人总有一死,你们无须悲痛,我为官四十多年,勤奋做事,不谋私利,到死房不增一间,地不加一亩,可以不愧祖宗。” 张之洞,1837年出生在贵州贵阳府一个官宦之家,他打小就立下大志,觉得自己天生就该是人中龙凤,绝不甘心当老二。1863年,他参加科举会试,成绩出来是第三名,得了个探花。按说这已经是无数人羡慕的光环了,可对他来说却像挨了一闷棍。他那股“非第一不干”的劲头让他接受不了这个结果,甚至一度想不开,觉得自己丢了脸。但他没让自己陷在失落里太久,很快收拾心情,决定到官场上闯出一片天,用实际行动证明自己。 刚入仕途,张之洞在翰林院当了个编修,后来又被选去教新晋的士子,算是起点不低。1879年,他被派到山西当巡抚,开始真正接触地方事务。在山西那几年,他没闲着,忙着修水利、搞农业,想方设法让老百姓日子好过点。1884年,中法战争打起来了,他被调到两广当总督,负责东南沿海的防务。面对法国人的炮舰,他一点不含糊,直接下令加固炮台,最终把法军打得灰溜溜撤退。这件事让他名声大噪,也证明了他不是只会读书的书呆子。 1889年,张之洞调任湖广总督,来到武汉。这地方当时不算发达,但他看准了机会,决心把它变成中国的工业重镇。他是洋务运动的扛旗人之一,在湖北干了不少大事。汉阳铁厂、大冶铁矿、湖北枪炮厂,都是他一手推动建起来的,这些东西为中国近代工业打下了底子。他还开了湖北武备学堂和自强学堂,培养出一批能干的人才。别看他是个老派官僚,他跟维新派的关系也不错,戊戌变法前还给朝廷写奏折,劝着搞新政。变法失败后,他甚至冒险帮过一些落难的维新人士,够讲义气。 不过,张之洞也不是一味往前冲的愣头青。他知道国家乱不得,变革得有个度。武汉有自卫军闹事时,他果断出手,很快就平了乱子,保住了一方安宁。他在乎民生,总是想着怎么让老百姓过上好日子。更难得的是,他当官这么多年,手握大权,却从不捞钱。家里日子过得紧巴巴,他媳妇的首饰都拿去当了,他也没动过公家一分钱。这种清廉劲儿,在那个人心浮躁的年代,真是少见。 到了1909年,张之洞的身体彻底不行了。他病得下不了床,喘气都费劲,可脑子还清醒。临终前,他把子孙叫到跟前,说出了那段遗嘱:“人总有一死,你们无须悲痛,我为官四十多年,勤奋做事,不谋私利,到死房不增一间,地不加一亩,可以不愧祖宗。望你们勿忘国恩,勿坠家风,必明君子小人之辨,勿争财产,勿入下流。”这话听着平实,可细想却有分量。他不是在炫耀自己多清高,而是用一辈子的事儿告诉后人:当官得有底线,做人得有骨气。 张之洞这人,天生有股不服输的劲儿。科举拿探花那事儿,对别人是荣耀,对他却是刺激。从那以后,他就像憋着一口气,非得干出点名堂不可。翰林院那些年,他虽然起点不高,但一步步靠自己爬上来。山西巡抚那段经历,是他第一次独当一面,干得有声有色。后来到两广抗法,他用实际行动告诉大家,自己不是靠嘴皮子吃饭的。这种不认命的态度,贯穿了他整个仕途。 说到张之洞,最绕不开的就是他在洋务运动上的贡献。他到湖北后,眼光放得很远,知道中国要想强,得有自己的工业。他建铁厂、开矿山、造枪炮,忙得脚不沾地。这些事儿听着简单,可那时候没钱没技术,全靠他硬着头皮干。汉阳铁厂刚起步时,困难一大堆,但他愣是咬牙挺过去了。毛主席后来都说,中国重工业不能忘了张之洞,这评价可不轻。 他还重视教育,办武备学堂和自强学堂,不是为了摆样子,而是真想培养能干活的人。他跟维新派走得近,支持新政,但也不傻,知道国家乱不起。变法失败后,他没见风使舵,而是尽力保住一些人,够仗义。这说明他既有改革的想法,也有稳住大局的手段。 张之洞当官四十多年,手里过了多少钱?没法细算,但肯定不少。可他从没往自己兜里揣过。家里穷得叮当响,连老婆的首饰都当了,他也没想过动公款。那时候贪官多得是,像他这样干净的,真是凤毛麟角。他临终那句“房不增一间,地不加一亩”,不是随便说说,而是真做到了。这种清廉,不是装出来的,而是骨子里的原则。 张之洞的遗嘱,不长,但句句有料。“人总有一死,你们无须悲痛”,这话听着像安慰,其实是告诉子孙,别光顾着哭,得看他留下了啥。“勤奋做事,不谋私利”,是他对自己一生的总结,也是给后人的标准。他还叮嘱“勿忘国恩,勿坠家风”,意思是做人得有大格局,别只盯着自家那点事儿。“必明君子小人之辨,勿争财产,勿入下流”,更是苦口婆心,希望后代守住底线,别走歪路。这遗嘱,既是他一生的写照,也是对后人的鞭策。 张之洞这辈子,赶上晚清最乱的时候。他没像有些人那样只顾保命,而是实打实干了不少事儿。洋务运动的成绩就不说了,单说他在地方上的作为,就够让人佩服。山西的水利、两广的抗法、湖北的工业,每一步都走得踏实。 参考资料 唐浩明.张之洞.北京出版社.2011-1-1