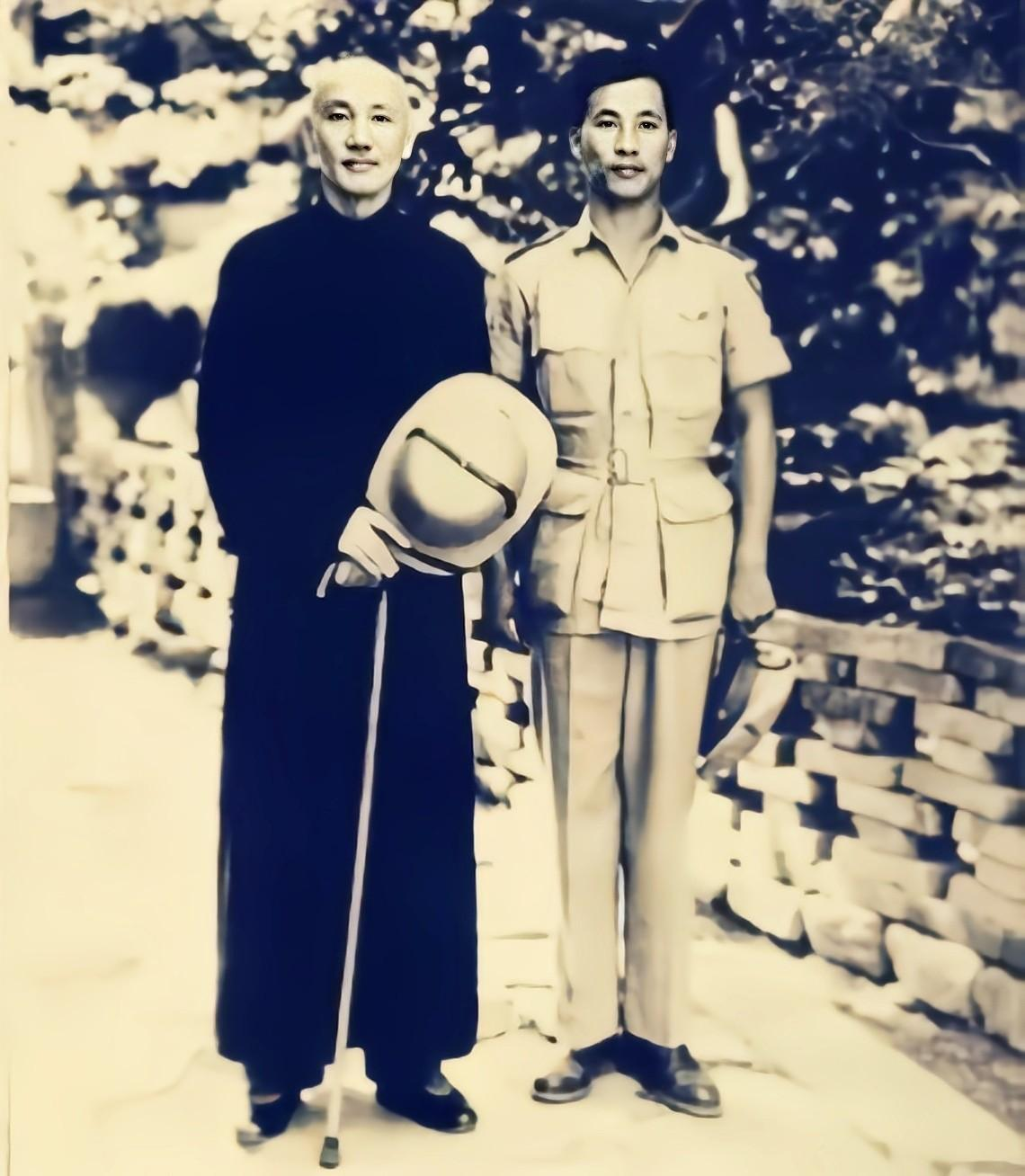

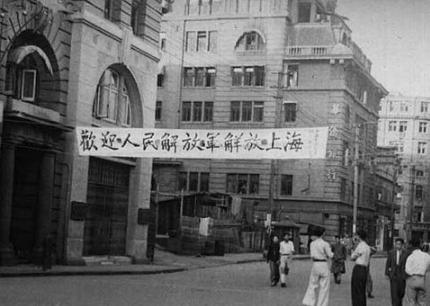

1992年,侨居美国多年的军统“杀人魔王“毛森,在晚年生命垂危之时向儿子做出最后的请求,他渴望能够再次回到祖国,看一眼自己的家乡。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年,远在美国的毛森已是84岁高龄,病榻上的他气息微弱,目光却不时望向窗外,仿佛在寻找什么,他对儿子毛建麟低语:“我想再看看江山的苦楝树……” 这简单的愿望,承载着一个老人对故乡的毕生眷恋,也揭开了他跌宕一生最后的篇章,曾经的军统高官,如今只剩对故土的思念,而这份心愿却因他复杂的身世显得格外沉重。 毛森的起点并不显赫,1918年,浙江江山一个贫寒农家的男孩,名叫毛鸿猷,因家境艰难直到15岁才有机会读书,为了改变命运,他大胆借用同乡毛善森的文凭,冒名考入学校,并改名毛森。 这一步,不仅让他迈向新的人生,也为日后的荣辱埋下伏笔,凭借敏锐与坚韧,他在学校崭露头角,机缘巧合下进入浙江警官学校,得到军统头目戴笠的赏识,年轻的毛森很快加入军统,凭着过人的胆识和能力,从基层干起,逐步晋升为重要骨干。 抗日战争时期,毛森展现了他的才干,他先后担任福州警察局特警组主任、军统杭州站站长等职,参与多次秘密行动,打击日伪势力。 1945年,他更被任命为汤恩伯第三方面军第二处长,负责情报与特工事务,成为军统东南特区的核心人物,他的果断与忠诚赢得上级信任,也为他积累了显赫地位,然而战争的残酷与军统的特殊环境,逐渐让他的内心蒙上阴影。 解放战争的到来,彻底改变了毛森的轨迹,在上海,他奉命主持情报与镇压行动,手段冷酷无情,他下令逮捕并处决了包括地下党员李白在内的众多革命人士,甚至下令屠杀南市看守所百余人,酿成令人发指的惨案。 这些行径让他背负“杀人魔王”的恶名,也为他的人生刻下无法抹去的污点,他的双手沾满鲜血,曾经的抗日功绩被滔天罪行掩盖,成为历史审判的对象。 1949年,国民党败退,毛森随军逃往台湾,然而他在军统内部的站队失误,使他迅速失势,毛人凤病逝后,蒋经国的清洗让毛森彻底边缘化,迫于压力,他辗转逃往香港,最终在60岁时携家人定居美国。 在异国的唐人街,毛森过上了与世隔绝的生活,语言不通、经济拮据,加之故土遥不可及,思乡之情如潮水般涌来,每当读到关于祖国的消息,他都会久久凝视报纸,感慨万千。 晚年的毛森,内心充满了矛盾与悔意,曾经的意气风发早已消散,取而代之的是对过往的反思,他开始资助江山的教育事业,试图用微薄之力弥补当年的罪过。 1989年起,他陆续寄钱给家乡的学校,资助贫困学生,这些善举虽无法洗刷过去,却是他内心救赎的起点,1992年,当获准回国的机会来临时,毛森强撑病体,带着妻儿踏上归途。 重返江山的那一刻,毛森的眼眶湿润了,家乡的面貌已焕然一新,熟悉的街道被宽阔的马路取代,田间的老屋变成了新楼,他在族人的陪同下,来到江郎山下,颤抖的手指抚过1938年留下的石壁题词。 风雨侵蚀让字迹模糊,但那段青春岁月仿佛历历在目,面对围观的乡亲,他用尽全力写下“谢谢亲爱的乡亲们”,这不仅是对家乡的感恩,也是对过往的告别,在石门镇的老宅遗址,他静静地坐在废墟旁,怀里抱着焦黑的房梁,泪水无声滑落。 这次短暂的归乡,成为毛森生命的最后光芒,他感慨家乡的巨变,也为自己的罪行感到深深愧疚,回到美国后,他的病情迅速恶化。 1992年10月,毛森在病床上留下遗言,嘱托儿子继续资助江山的贫困学生,为家乡尽一份心力,不久后,他溘然长逝,带着对故土的眷恋永远闭上了眼睛。 毛森的儿子毛建麟,是一位杰出的物理学家,他毕业于美国罗切斯特大学,是高压科学领域的先驱,曾入选美国国家科学院院士和中国科学院外籍院士。 与父亲截然不同的人生轨迹,让他成为家族的骄傲,秉承父亲的遗愿,1993年起,毛建麟开始资助石门小学和江山中学的贫困学生,为家乡学子点亮希望,他的善举,不仅延续了毛森的赎罪之心,也为家族的历史增添了一抹温暖。 毛森的一生,充满了矛盾与悲剧,从贫寒少年到军统高官,再到流亡海外的老人,他经历了中国近现代史的动荡与巨变,他的归乡之梦,是一位老人的个人心愿,也是一个时代的缩影。 他的故事告诉我们,无论功过如何,故乡始终是人心最深的牵挂,毛森的罪行无法抹去,但他晚年的忏悔与善举,也让人看到人性的复杂,历史会如何评判他,或许仍需时间解答,但那份对故土的眷恋,却让人们在唏嘘之余,多了一分对人生的思考。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:上观新闻 2024-9-2《毛森公馆前的一张合影,那一刻上海的气息》