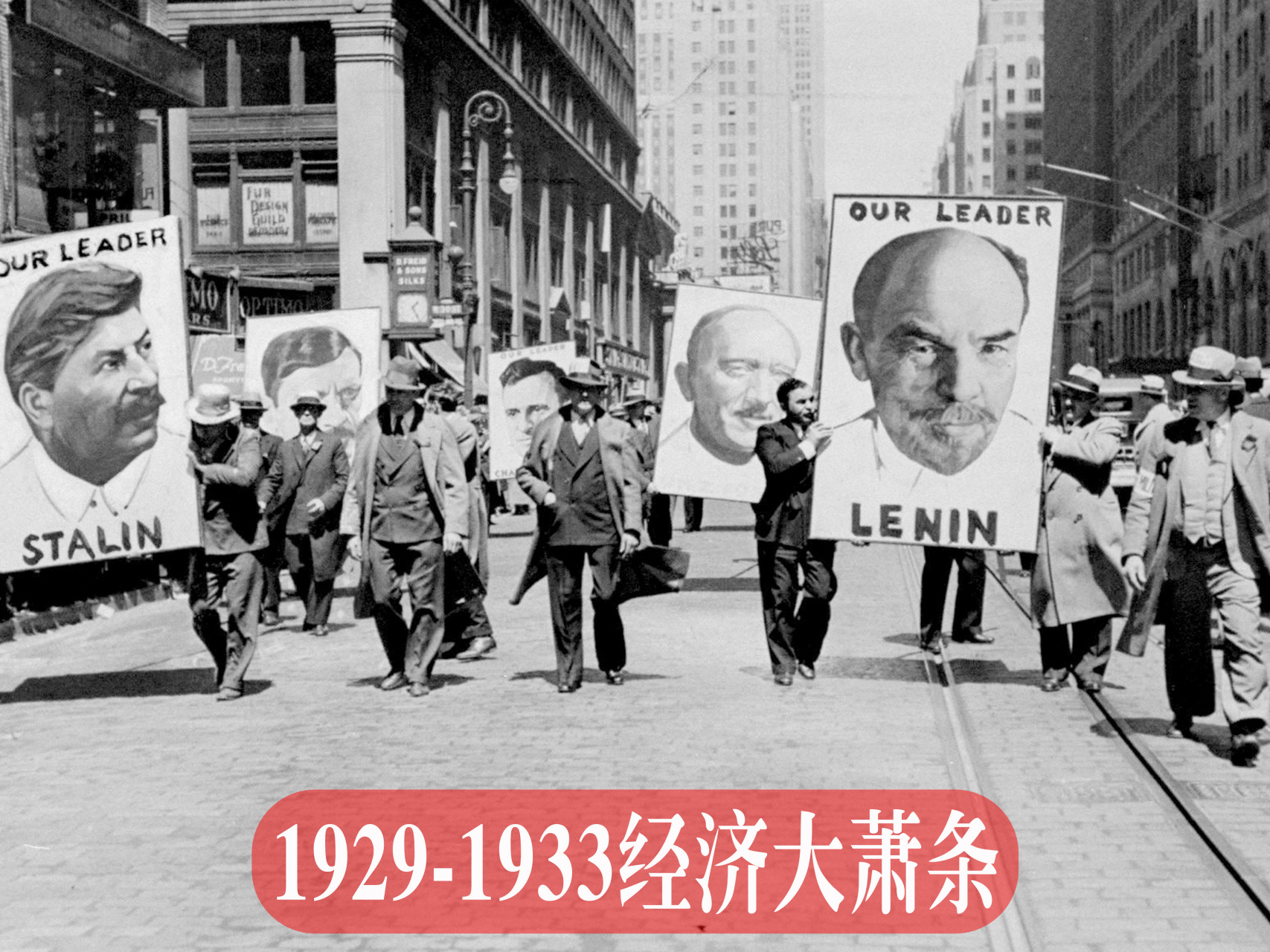

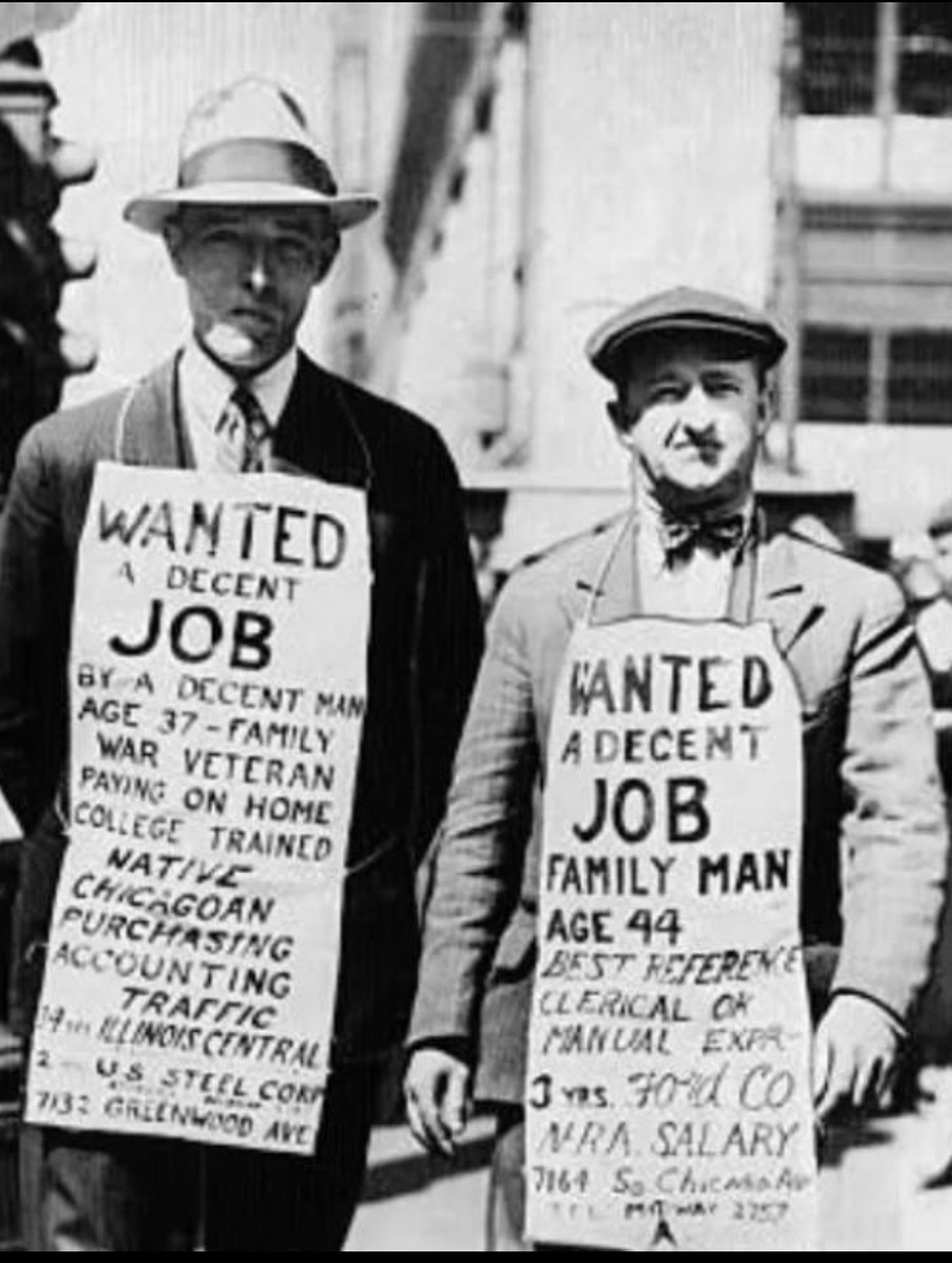

历史知识 美对多国加征关税一举动,在他们的历史上是有先例的,最终是否让鹰酱MAGA了呢?答案也是很显然的。特朗普这回的操作会不会让历史重演呢?让我们简单回顾下那个魔幻的时代。

20世纪30年代,美国为应对大萧条,出台《斯穆特-霍利关税法》,大幅提高数千种进口商品关税,本想保护本土企业和农民,却引发全球贸易报复,国际贸易总量锐减,让大萧条雪上加霜。这一法案也造就了不同的行业赢家与输家。

在输家阵营中,通用汽车海外市场因报复关税受阻,国内消费紧缩,销量和盈利下滑;美国钢铁公司出口停滞,国内需求不足,股价走低。贝利恒钢铁、迪尔公司、卡特彼勒等企业,也因出口受限和国内需求不振深受打击。国际航运及相关公司,因进出口货运量暴跌,盈利能力和股价都大幅下跌。

而赢家多是阶段性或局部受益。部分轻工业与消费品企业,像布朗鞋业、美国纺织企业,因关税壁垒在国内市场竞争压力减小,但整体利润增长有限。美国铝业公司凭借垄断地位,在国内维持高市占率,不过出口也受到影响。还有部分食品与日用消费公司,如纳贝斯克、食品加工类企业,受益于“廉价食品”需求和进口限制,受大环境冲击相对较小。

但这些“赢家”并非真正的赢家。大萧条导致民众购买力下降,需求不足限制了盈利空间;企业进口原料和零部件成本上升,供应链也受冲击;海外市场拓展受阻,长期发展受限。

这段历史警示我们,贸易保护看似能带来短期利益,但会扭曲产业升级,引发报复性关税,损害多数企业利益。经济政策制定不能只看眼前,必须综合考量国际产业链和宏观经济环境。二战后全球建立多边贸易体制,正是为了避免重蹈覆辙。