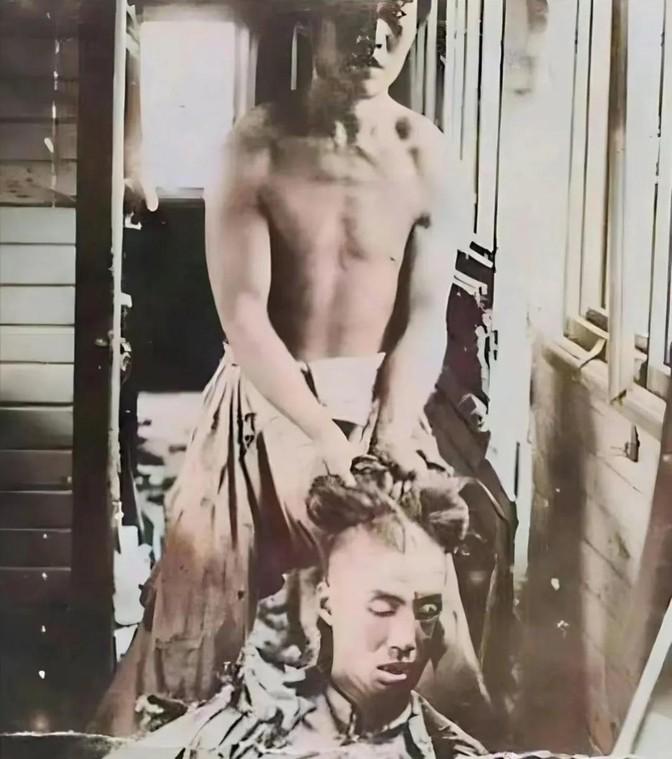

1905年,北京火车站,吴樾行刺失败,一名清军抓着他的辫子,正被清理出车厢,镜头中的他非常惨烈,不仅身体已经被炸得支离破碎,血肉模糊,而且手足齐断。 吴樾,1878年出生在安徽桐城,一个书香门第。家里不富裕,母亲早逝,父亲在外谋生,他靠兄长拉扯大。小时候家里书多,他就爱翻《史记》、唐宋诗词,油灯下熬夜看书是常事。别看日子苦,他性子倔,脑子活,从小就有点不服输的劲儿。村里老宅子里,他跟兄长练书法,笔锋硬朗,透着点少年气。长大后,他眼瞅着国家乱成一锅粥,心里憋着一股火。 1900年,《辛丑条约》签了,清廷丢人丢到家,列强欺上门,乡里田被占,老百姓苦不堪言。吴樾看不下去,觉得自己得干点啥。1902年,他跑去保定考高等学堂,想学点真本事救国。那学堂条件简陋,可里面全是热血青年。他认识了赵声几个志同道合的,晚上凑宿舍里,点着蜡烛读禁书。邹容的《革命军》最戳他,那文字跟火似的,把他点燃了。他开始搞学生集会,抄传单,骂清廷腐败,忙得不亦乐乎。 在学堂那几年,他不光读书,还练身体。早上操场上耍木剑,跟同学比划拳脚,挺有劲头。1904年,有人介绍他进了光复会,又通过赵声认识了杨毓麟几个,组了个北方暗杀团。他当上支部长,开始筹划大事。那年秋天,他搬到北京,住进桐城会馆。会馆里那小破屋子成他窝,桌上纸堆得老高,他写了篇《暗杀时代》,言辞狠辣,说暴力是推翻暴政的路。夜里北京风冷,他一个人写得热火朝天,像豁出去了。 1905年9月24日,北京正阳门火车站,机会来了。清廷五大臣——载泽、徐世昌、戴鸿慈、端方、绍英——要坐专列去天津,再出国考察宪政。吴樾瞅准这茬,扮成仆役,混进站台,手里攥着个自制炸弹。那炸弹粗糙,火药味呛鼻子。他一步步靠近列车,想着上车干一票大的。可火车一动,脚底一滑,炸弹没扔出去,自己先炸了。爆炸声震天响,他当场被炸得稀巴烂,手脚都没了,血淌了一地。清兵冲上来,抓着他辫子就往外拖,那惨样没法看。 这事没成,却炸出了大动静。火车站立马封了,清兵撵人,空气里全是焦味。大臣们受了伤,赶紧撤走,清廷急了,下令满城抓人。吴樾的尸体被扔空地上,拍了照查身份,没几天保定学堂的记录就把他卖了。清廷把他定成叛逆,悬赏抓同伙。街上老百姓议论开了,有的说他胆大,有的骂他莽。革命团体倒挺他,光复会偷偷祭奠,孙中山还写了祭文夸他豁得出去。清廷怕事闹大,兵力加码,连颐和园都加了围墙,慈禧也坐不住了,催着查。 吴樾这下没白死,虽没动清廷根,可真给革命添了把火。他的事迹在革命圈传开了,成了激励人的故事。几年后辛亥革命爆发,清朝完蛋,他的名字也刻进历史。安徽安庆后来修了吴樾街,还有个小公园纪念他,石碑上写他生平,可惜战乱毁了。不过他27岁那一下,虽惨,却真让不少人醒了。 吴樾这人吧,说不上多聪明,但胆儿真肥。他不是啥大英雄,也不是坏蛋,就是个被时代逼出来的普通青年。家里穷,国家乱,他想干点大事,可惜命不好,技术也不行,炸弹没扔出去把自己搭上了。有人说他傻,瞎折腾,可那年头,谁不迷茫?清廷烂透了,列强踩头上,他这种人站出来,至少让人知道,有人敢拼。换现在看,他这事挺接地气——不就是想改变点啥,结果把自己玩完了嘛。 他那炸弹一响,民间反应两极。茶馆里聊天的,有的佩服他有种,有的说他害人害己。革命党拿他当旗帜,清廷拿他当靶子。其实吴樾也没想那么多,他就是憋口气,想让清廷疼一下。结果疼是疼了,自己先没了。这事传开,光复会士气涨了不少,后来的革命者一提他,都觉得有点血性。清廷倒是吓一跳,可也没多大用,照样烂下去,直到辛亥把他掀翻。