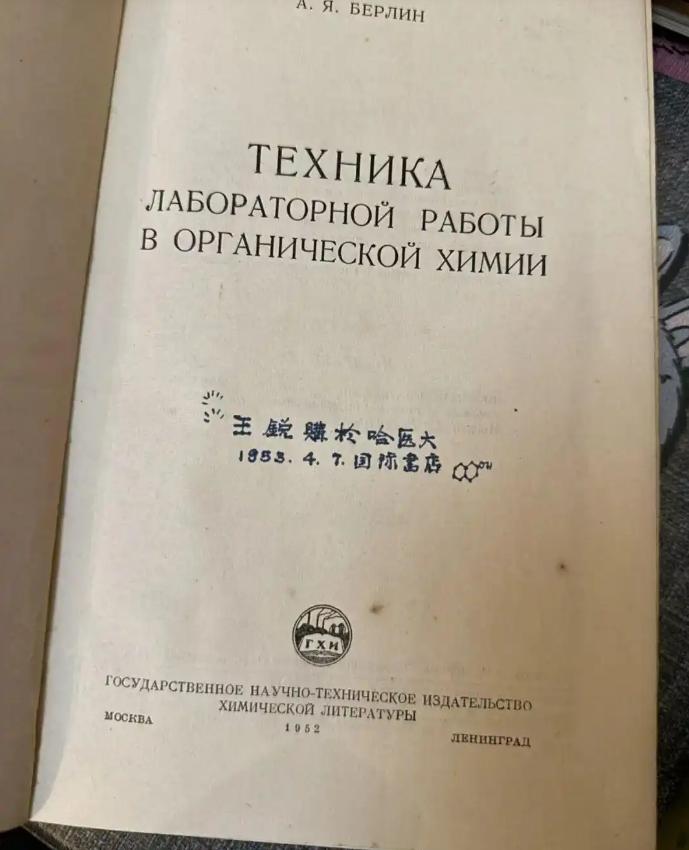

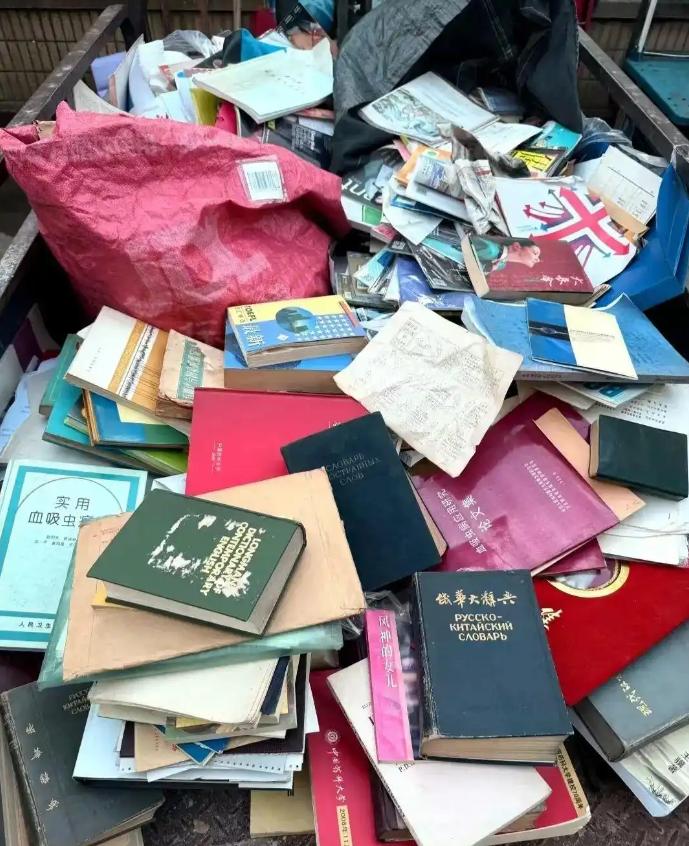

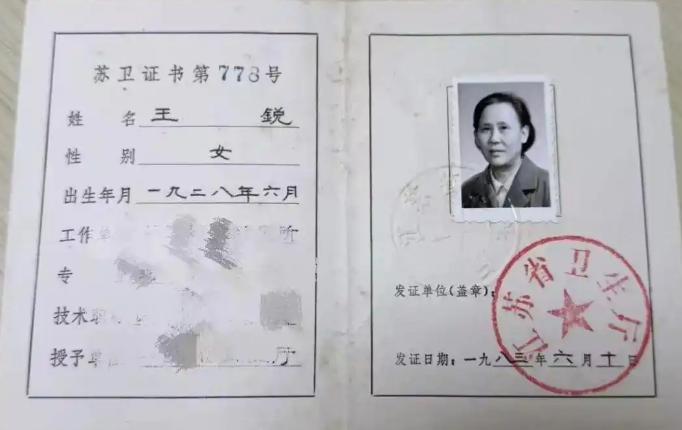

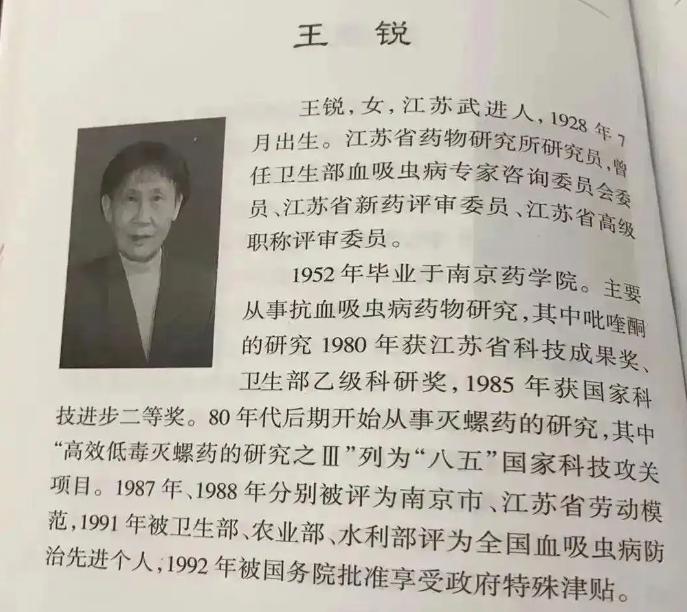

泪目了!2024年,南京,一女子在废品站发现了一批旧书以及手稿,由于不忍心看它们蒙尘,女子花60元买下!岂料女子抽丝剥茧,竟然确定了科学家的身份!这些手稿的主人,正是我国上个世纪抗血吸虫病专家王锐!网友:致敬为国默默付出的所有科学家! 这天,李女士在路过自家附近的废品回收站时,注意到一个角落里摆着一大堆待处理的旧书和纸张,灰尘满布。 她平日有翻旧书的习惯,便随手翻看几本,没想到从中发现了几十份保存较完整的手写手稿。 纸张已经泛黄,有的甚至边角破损,但文字却仍清晰可辨,而且内容极为专业,不像是一般的读书笔记或信件。 她对这些资料产生了兴趣,便问老板多少钱可以买走。 老板随口说:“60块钱,要就全拉走吧。”她没多犹豫,当场掏了钱,把这些旧纸、旧书打包带回了家。 她原本只是出于好奇加上自己还有点收集欲,并没料到自己这一次随手的举动,竟牵出了中国医疗史上一段尘封已久的感人经历。 回家之后,她抽出一份份手稿整理,发现内容以医学研究为主,包括大量数据记录、病症描述、流行病趋势分析。 还有一些明显是为正式发表而准备的论文草稿,密密麻麻写满了修改意见,手稿的落款多次出现同一个名字王锐。 这个名字一开始对她来说很陌生,但随着她逐渐深入翻阅,她意识到这可能是某位医学科研人员的遗物。 出于敬重和好奇,她开始在网络上检索相关信息,并对比手稿中提到的时间、实验地点、研究对象等关键内容。 经过梳理查证,终于确认:手稿的主人正是中国20世纪抗击血吸虫病的一位关键人物——王锐教授。 这个几乎淡出公众视野的名字,曾经出现在上世纪五六十年代的《人民日报》和《医学研究通讯》上。 她是中国首批参与血吸虫病防治的基层科研人员,长期驻守在江苏、江西、安徽、湖南等疫区前线。 在极其艰苦的条件下开展实地调查和实验,后来还参与制定了相关防控技术规范和宣传推广方案。 血吸虫病,是当年横扫中国南方的一种严重流行病,被称作“瘟神”,寄生虫通过被污染的水源进入人体,轻则长期虚弱、肝脾肿大,重则危及生命。 在农业社会的背景下,尤其危害巨大,政府曾亲自发出号召:“消灭血吸虫病,利国利民!” 王锐正是在这一历史背景下,投身防疫一线。 她并不是专家学者出身,而是一位从基层一步步成长起来的实干型科研人员。 她以县疾控站为起点,凭借着苦读与实干精神被调往省级研究所。 资料中记载,她常年穿着胶靴、携带采样工具,顶烈日、下水田、钻进瘴气密布的低洼地带,不避病患、昼夜兼程。 在这批被回收的手稿中,女子还翻出一封未曾寄出的书信。 信纸已经泛黄变脆,但内容却清晰记录着她的心声。 “近日又有几名村童感染,病情较重,母亲跪求我多留几天查看。此情此景,令人不忍。疾病不可怕,怕的是没人管它。盼有朝一日,乡村再无血吸虫。” 看到这些内容,女子泪湿眼眶。她感叹道,这样一位为人民健康付出大半生的科学家,居然无人知晓,留下的宝贵资料甚至差点被碾成废纸。 她决定不能让这批手稿继续被遗忘,于是,她拍照整理,将部分文稿上传网络并附带自己的文字说明。 短时间内,引发大量关注。越来越多网友转发评论,纷纷表达敬意: “60元,买回的是一位科学家的半生心血。” “致敬王锐,也致敬那个年代无名却伟大的科研者。” “我们今天能健康活着,是因为有一群人曾为我们披荆斩棘。” 之后,她联系了南京本地的历史档案馆和大学医学研究院,申请捐赠这些手稿,希望能由专业机构妥善保存并进一步研究。 目前,有关部门已介入接洽,并拟计划设立一个专题资料展,向公众展示这位曾默默奉献的老科学家和她背后那个时代的奋斗群像。 信息来源:原文登载于中国科协之声2024年11月21日关于《废品站里“淘”回的女科学家,她有怎样的人生?》的报道