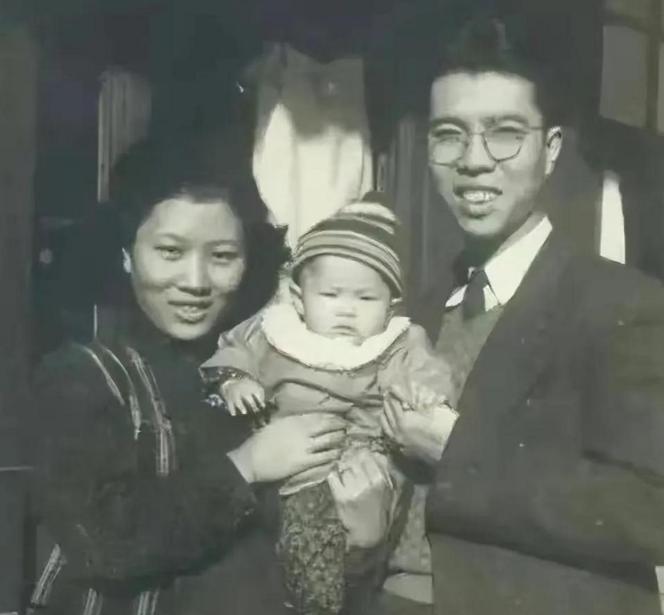

1949年,一名医生刚出生仅三天的孩子患病,他不顾众人的反对,果断拿起手术刀在女儿的身上划了一下,却突然流出了许多脓血.... 1949年的一天,北京大学医院外科诊室里,张金哲医生愁眉不展地站在病床前。一位年轻的母亲抱着刚出生没几天的婴儿前来就诊,孩子背部肿胀,脸色发青,哭声微弱。接下来的几天,越来越多相似的病例涌入医院,每个孩子的症状几乎一模一样——后背化脓、高烧不退,短短几天内就会停止呼吸。 "看着一个一个的孩子死,那我怎么交代?"作为总住院医师的张金哲,心里承受着难以言表的压力。他意识到这可能是一种传染性极强的皮下坏疽病,而医院从未接诊过这样的婴儿患者,一时间所有医生都束手无策。 谁能想到,三十年前的河北宁河县,一个出生在盐业大家族的男孩,原本梦想着成为一名工程师。小时候的张金哲最爱钻进家里那个维修制盐工具的小厂子里摆弄各种机械,却在命运的转折中选择了医学这条路。 1939年,日本侵略者占领了中国大部分地区,满腔爱国热血的张金哲为避开日本人控制的学校,特意选择了当时不被日本控制的燕京大学医学专业就读。"宁为良医,不为良相"——这句话成为他选择医学的动力。战火纷飞的年代,他辗转多所学校,只为不接受日本人的安排。 1945年,张金哲来到北京中央医院(北京大学人民医院的前身)成为一名外科实习医生。有一天,他亲眼目睹自己老师的女儿因没有适合新生儿的麻醉技术而停止呼吸。这个刻骨铭心的场景让他意识到:"不是我们不能做,只是因为没有人做过。"从那时起,他开始专注研究小儿外科。 回到1948年,当皮下坏疽在全国蔓延时,张金哲日夜不停地与病理科教授们研究对策。他们发现这种疾病一旦感染,两到三天内患儿后背就会大面积化脓,死亡率几乎是百分之百。最终,张金哲提出了一个大胆的想法:通过外科手术切开感染处,排出脓血,阻止细菌向全身扩散。 当他向上级汇报这个方案时,却遭到了一致反对。没有人愿意冒这个险,没有人相信这种简单的方法能够有效。但张金哲看着一个个幼小生命的逝去,内心痛苦不已。 那天,张金哲在病房里看着女儿后背上那块逐渐扩散的感染区域,做出了医生与父亲双重身份下最艰难的决定。妻子沈恩濂的反对声在耳边回荡,但他深知不救也是死,救了或许还有一线生机。在征得妻子泪眼中的同意后,张金哲将自己仅三天大的女儿放在手术台上,亲自执刀。 手术刀切开女儿后背的那一刻,大量脓血流出。术后,张金哲寸步不离地守在女儿身边,焦急地等待着。终于,经过一周"度日如年"的等待,女儿的各项指标开始恢复正常,小脸也逐渐红润起来。这一成功不仅救回了他的女儿,更证明了他的治疗方法确实有效。很快,这种排脓疗法在医学界推广开来,皮下坏疽的死亡率从接近100%直降至5%。 这段经历让张金哲更加坚定了发展小儿外科的决心。1950年,新中国第一届全国卫生会议期间,张金哲被任命负责成立新中国第一个小儿外科。当时,中国连"小儿外科"这个词都从未有人正式提出过,相关的专业人才和医疗技术更是一片空白。面对"一穷二白"的起点,张金哲却充满信心:"再细的活也有人去做。咱们中国人能够在一个米粒儿上刻一首诗、一个词,那什么做不了?哪有做不了的?" 新中国成立初期,西方国家对中国实行医疗器械封锁。张金哲索性在自己家里开起了"小作坊",利用童年练就的木工特长,亲手创造和改良了许多适合小儿疾病诊断和手术的器械。他先后发明了著名的"张氏钳"、"张氏膜"、"张氏瓣"等50多项专用工具。他独创的技术"基加局"、"扎头皮"、"摸肚皮"被誉为"北京三绝",还自己研制出中国第一台儿童心电监护仪。 张金哲的事业蒸蒸日上,但他自己的身体却在不断透支。早在上世纪70年代,由于长期过度劳累,他的胃就被切除了五分之四。后来体检中还发现肺部有两块阴影。到了老年,又装上了心脏起搏器。但即便如此,他仍然坚持工作。 一直到96岁高龄,张金哲还坚持站在讲台上给学生们授课。有一次讲课,学生们都不知道,就在当天早上,张金哲的妻子刚刚过世,而他依然按照约定前来给学生们上课。99岁时,他仍坚持在门诊一线工作,直到2000年因为疫情原因,医院才不让他继续坐诊。但即便如此,他还是每天跟着查房,而且总是走在最前面。