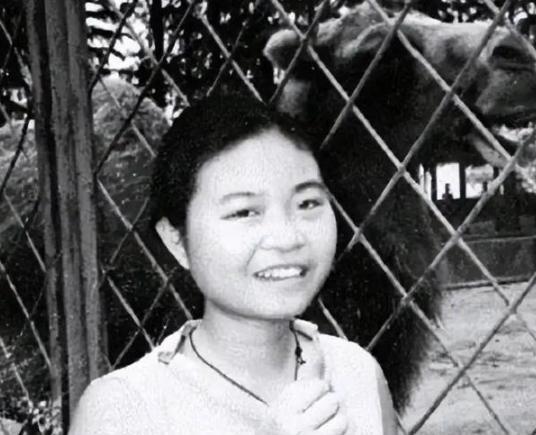

2009年,一位30岁的女研究生,在上海一著名大学宿舍里自缢身亡,她在遗书写下了这样一句话:“我不愿意被脐带栓一辈子。” 2009年11月26日清晨,上海海事大学宿舍楼的卫生间里,一盏昏黄的灯摇曳着。30岁的杨元元站在盥洗池前,手里攥着两条毛巾,眼神空洞。 窗外,上海的冬风呼啸,夹杂着远处黄浦江的潮湿气息。她低头,在一张纸上写下十个字:“知识难改变命运,我想活出自己。”然后,她将毛巾系在一起,挂在水龙头上,选择了永远的沉默。 这一幕,像一记重锤,砸碎了无数人对“知识改变命运”的信念。杨元元是谁?她为何如此绝望? 杨元元出生在一个不算贫寒的家庭,父亲是北京化工大学的毕业生,工程师的身份让一家四口衣食无忧。母亲望瑞玲虽只有小学文化,却以丈夫为傲,安心做家庭主妇。 1986年,父亲因肝病去世,年仅6岁的杨元元和4岁的弟弟杨平平,瞬间失去了童年的庇护。母亲望瑞玲被迫挑起家庭重担,在军工厂做杂工,微薄的工资勉强维持生计。 生活的苦涩像刀子,刻在杨元元的记忆里。她记得母亲深夜归来,疲惫地揉着肩膀;记得弟弟因为买不起新书包而低头不语。她暗下决心:要通过读书,改变这个家的命运。 杨元元成了老师眼中的“学霸”,她从不贪玩,课间埋头读书,放学后帮母亲烧饭、洗衣。1998年,她以优异成绩考入武汉大学经济学系。 尽管她心仪法律专业,想成为一名律师为穷人伸张正义,但母亲望瑞玲一口否决:“学法律能赚什么钱?经济学才靠谱!”在母亲的强势下,杨元元妥协了,背起行囊,带着对未来的憧憬,踏入武汉。 大学生活本该是青春的起点,但对杨元元来说,却是一场无休止的奔波。学费高昂,家里捉襟见肘,她靠助学贷款和兼职维持学业。白天上课,晚上摆摊卖小饰品,周末做家教,她几乎没有时间交朋友,同学眼中的她,沉默而孤僻。 2001年,母亲的工厂搬迁,望瑞玲面临一个抉择:花3.5万元买房,或失去住所。她拿不出钱,选择了内退,彻底失业。 她没有找新工作,而是带着行李,搬进了杨元元的宿舍。杨元元内心挣扎,她知道母亲的到来会打扰室友,但“孝”字压得她无法拒绝。宿舍里,母亲的鼾声、锅碗的碰撞声,让室友们不堪其扰。杨元元低头道歉,默默承担。 学校得知后,安排了一间单人宿舍给母女俩,望瑞玲乐在其中,她觉得生活惬意,却没看到女儿肩上的重担越来越沉。 2002年,杨元元从武汉大学毕业,但因欠下3970元学费,她没能拿到学位证。母亲不工作,弟弟还在读书,所有的开销都压在她一人身上。她尝试考研,考上了北大法学院硕士,却因3万元学费望而却步。她攥着录取通知书,泪水模糊了字迹。 母亲的干预无处不在,杨元元收到西北大学的面试邀请,兴奋地买好火车票,却被望瑞玲一句“肯定是骗局”浇灭了希望。 同学介绍的工作,母亲也一一否决:“这工作不体面,那工作没前途。”无奈之下,杨元元在武汉一家培训机构做英语老师,月薪七八百,除去房租和生活费,所剩无几。 2004年,她转行做保险销售,却因性格内向,业绩惨淡。积蓄花光,她又和朋友创办《花语》杂志社,试图闯出一条路。然而,缺乏资金和经验,杂志社很快倒闭。 几年间,同学有的在大城市风生水起,有的读博深造,而杨元元的生活却像一潭死水,困在母亲的影子下,动弹不得。 2009年,30岁的杨元元迎来了转机。她考入上海海事大学海商法专业研究生,终于圆了法律梦。拿到录取通知书那天,她紧紧抱住母亲,泪流满面:“妈,好日子要来了!”望瑞玲也笑了,说:“我爱上海,咱们一起去!”杨元元心头一沉,但没多想,带着母亲踏上了前往上海的火车。 上海的生活并不如想象中美好,杨元元和母亲挤在宿舍一张床上,食堂吃饭、校园散步,形影不离。室友们不适,纷纷搬离,宿舍成了母女俩的“二人世界”。 11月21日,宿管突然上门,勒令望瑞玲搬出:“学生宿舍不能住家属!”杨元元恳求学校通融,诉说家境困难,但学校态度坚决。 杨元元四处找房,上海的房租让她望而生畏。最终,她以450元租下一间毛坯房,空荡荡的房间只有一张床和一床薄被。入住当晚,寒气刺骨,杨元元冻得瑟瑟发抖。母亲抱怨:“这地方连热水都没有!”杨元元自责不已,觉得自己连母亲的基本生活都保障不了。 11月25日,她和母亲在出租屋吃着馒头咸菜,她突然喃喃道:“都说知识改变命运,我读了这么多年书,怎么还是这样?”次日清晨,母亲在食堂等她吃早餐,却迟迟不见人影。宿管发现杨元元在卫生间自缢,盥洗池不足一米高,她半蹲着,毛巾深深勒进脖子里。 医护人员赶到时,她已没有脉搏。遗书上的十个字,像一声叹息,刺痛了每个看到的人。杨元元的死,掀起了轩然大波。