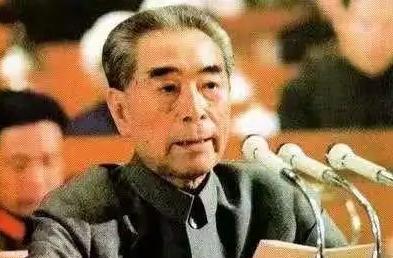

上世纪70年代时,日本考察团向我国提出了一个请求,希望可以用优质钢铁来换我国的高炉渣,这让我们感到十分奇怪,但周总理得知后,却顿时就拍板拒绝了日本的请求,这是为何? 2024年初,攀钢集团向国家知识产权局递交了一项名为"高钛型高炉渣处理及资源化利用方法"的专利申请,终于揭开了半个世纪前那个不为人知的历史谜团。时光回溯到上世纪70年代,那时的中国工业基础薄弱,正全力发展重工业,而攀枝花钢铁厂就是这场国家大建设中的重要一环。 那是一个普通的工作日,攀钢迎来了一批打着技术交流旗号的日本考察团。日本专家们西装革履,言谈举止间透露着专业与自信,他们对攀钢的生产流程表现出极大兴趣,不时记录着各种数据和工艺细节。工厂方面派出了经验丰富的技术人员全程陪同,毕竟这是难得的中日技术交流机会。 参观进行到一半时,日方团队提出了一个让在场所有中方人员都愣住的请求:他们希望用日本的高品质钢材,换取钢铁厂内堆积如山的高炉渣。这个提议让陪同的工作人员面面相觑——高炉渣不过是炼钢过程中产生的废料,平常只能堆在厂区角落,最多运走做些低价值的建筑材料。而日本钢材当时在国际市场上可是炙手可热的紧俏物资,价格不菲。 "用宝贵的钢材换取我们的废渣?这是什么交易?"工厂负责人百思不得其解。当时的中国正处于建设高峰期,钢材是最紧缺的战略物资之一,而日本人却愿意拿出高品质钢材来交换这些看似毫无价值的工业废料。日方代表团多次强调这是"中日友好"的象征,希望通过提供钢材帮助中国发展建设。 这件不同寻常的事很快被层层上报,最终到达了周总理的案头。作为经历过战争年代的老一辈无产阶级革命家,周总理对日本人的心思洞若观火。他没有被表面上的"优厚条件"所迷惑,而是敏锐地察觉到了其中的蹊跷——日本人不可能无缘无故提出这样的交易,这些高炉渣中必定蕴藏着我们尚未发现的宝贵资源。 周总理当即拍板:"拒绝这项交易!这些废渣先放着不动,等我们自己的技术发展起来再研究。"他的决断既体现了战略家的远见,也显示出对国家资源的高度重视。"宁可放着不理,也不能轻易交给他人。"这句话成为当时指导这一事件处理的关键原则。 随着岁月流转,那些被日本人看中却被我国坚决留下的高炉渣终于揭开了它的神秘面纱。攀钢的技术人员对这批特殊的"废料"一直心存疑惑,但在当时的技术条件下,他们怎么研究都没能从中发现什么特别的东西。不过,周总理的决策确保了这些渣料没有流失,而是被妥善保存起来,等待科技发展带来新的可能。 随着我国地质勘探技术的不断进步,攀枝花地区的矿产资源图谱逐渐清晰。这座位于川滇交界的城市,因其特殊的地质构造,地底蕴藏着丰富的宝藏。技术人员在重新检测那批高炉渣时,终于发现了其中隐藏的秘密——钛。原来,攀枝花地处板块活跃地带,经过漫长的地质运动和矿产沉积,形成了独特的资源结构,在冶炼钢铁的过程中,大量的钛被分离出来,混杂在高炉渣中。 钛究竟有多珍贵?它被誉为"太空金属",比钢轻了45%,但强度却毫不逊色。最令人称奇的是它的超强耐腐蚀性能,即使长期浸泡在海水中也不会生锈。正因如此,它在多个领域都有着不可替代的作用。 在航空航天领域,飞机发动机、机身结构和起落架等关键部件都大量采用钛合金。这些部件需要同时满足轻量化和高强度的要求,钛合金成为最佳选择。宇航员在太空漫步时穿的太空服,外层就有钛合金材料的防护,确保他们在极端环境中的安全。 海洋工程中,钛的价值同样不可估量。潜艇和深海设备长期在高压、高盐环境中工作,普通材料很快就会被腐蚀损坏,而钛合金却能长期保持完好。现代深海潜水器的关键部件大多采用钛合金制造,这使得它们能够下潜到更深的海域,进行更长时间的探索活动。 在医疗领域,钛的生物相容性使它成为理想的植入材料。人工关节、牙种植体和骨板等医疗器械使用钛合金制作,可以大大减少患者的排异反应,加速术后恢复。一个小小的金属元素,竟然能给无数患者带来新的生活希望。 回看那段历史,日本人的真实意图变得清晰明了——他们早已发现了高炉渣中的钛资源价值。作为资源匮乏的岛国,日本对战略资源的渴求远超想象。他们试图通过看似"友好"的交易,获取大量珍贵的钛资源,如果当年这笔交易成功,我国将在不知不觉中失去大量战略物资。 2024年,攀钢集团申请的"高钛型高炉渣处理及资源化利用方法"专利,标志着我国在钛资源提取技术上的重大突破。通过一系列复杂的磁选、重选和酸浸处理工艺,可以高效回收高炉渣中的钛资源并转化为高价值的钛白粉。