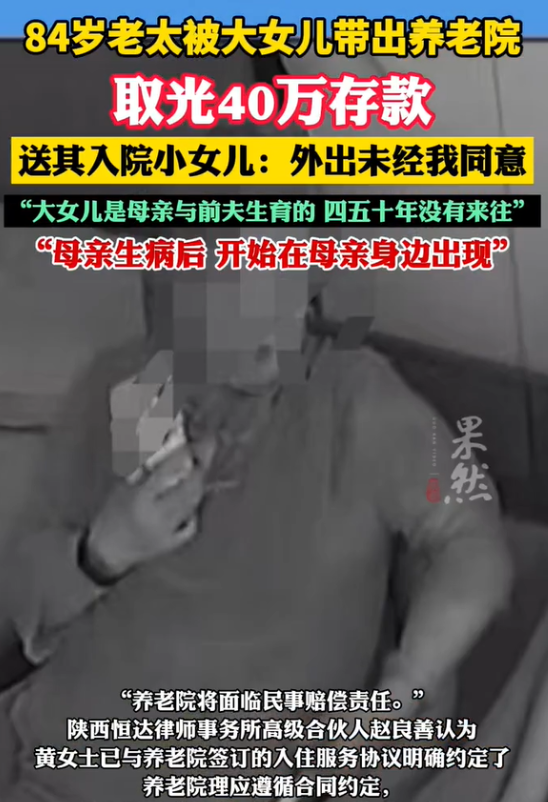

四川成都,一女子将患有老年痴呆的母亲送去了养老院生活。谁知与女子同母异父的姐姐突然出现,在与女子母亲接触后不久,便取走了女子母亲的40万元存款。后女子的那位姐姐为了减轻处罚,只退还了20万元,法院判决此人构成盗窃罪,但免于刑事处罚。女子认为养老院未履约看管职责,导致其母亲的存款丢失,故要求养老院承担剩余的15万元。但养老院感到十分委屈,认为女子母亲是被其另外一个女儿接走的,养老院哪管的了这些。

(来源:齐鲁壹点等)

黄女士的母亲患有老年痴呆和器质性精神疾病,病情严重时,连家人都难以辨认。

2024年上半年,老人因病情恶化,黄女士不得不将其送去精神病院治疗。在经过一定的治疗后,终于恢复了正常。

之后,由于黄女士和两个姐姐都生病了,无力照顾母亲,于是就将她临时安置在养老院,并与养老院约定,有什么事要第一时间通知黄女士。

然而黄女士的母亲才入住养老院3天,就觉得待不下去了,吵着要回家。黄女士等人因实在没精力照顾母亲,所以没有同意。谁知其母亲竟然联系了与前夫生的女儿姜某某,让姜某某接她出去。

黄女士得到养老院的通知后,要求养老院不得安排二人见面,当时院长明确表示同意。

可到了9月11日,姜某某突然来到养老院强行见了母亲。

中秋节当天,黄女士去养老院陪母亲过节,然后去银行为母亲办理养老金的业务,结果发现母亲的身份证竟是假的。

后黄女士联系了养老院,调取了相关监控,看到是姜某某换走了母亲的身份证。

黄女士立即报警求助,警方也确认了姜某某用假证调换其母亲身份证的事实。之后,黄女士为母亲补办了身份证,然后去银行办业务,但发现母亲的40万存款竟消失了。

联想到之前姜某某调换了母亲的身份证,于是黄女士再次报警。

警方经调查确认,是姜某某拿走了母亲的40万元,于是以盗窃为名对其采取了刑事强制措施。

后姜某某为了减轻处罚,退还了20万元,但对于剩余的存款,她表示是母亲自愿分给4个女儿的。也就是说,4个女儿一人能分5万元(养老院院长作了证明,法院也采信了)。

法院经审理后发现,姜某某与黄女士的母亲也是母女关系,这属于亲属之间的的盗窃行为。

根据《关于审理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,偷拿自己家的财物或者近亲属的财物,一般可不按犯罪处理;对确有追究刑事责任必要的,处罚时也应与在社会上作案的有所区别。

最终,法院认定姜某某构成盗窃罪,但因其返还了20万元,再除去黄女士的母亲自愿分给姜某某5万元,于是姜某某实际盗窃金额为15万元。

念在姜某某退赃了部分,且本案又还属于亲属间的盗窃,所以对其免于刑事处罚。

姜某某偷钱却未坐牢,这让黄女士意难平,而更让她难受的事,母亲还有15万元存款追不回了。

黄女士咽不下这口气,于是打算追责养老院。

养老院是否应当担责?

按照黄女士所说,她与养老院签订了协议,约定了不能让其母亲独自出院,也约定了需要母亲的亲属办理手续才能出院,还约定了需要找黄女士签字。

如果咬文嚼字的话,黄女士只说不能让其母亲独自出院,但没说不让亲属陪同出院,而姜某某是黄女士同母异父的姐姐,所以算是亲属,那么养老院应当没有责任。

但是养老院在黄女士母亲出院时没有办理手续,出门签字上虽然有黄女士的签名,但并不是黄女士本人签的。

由此可见,养老院还是违反了约定。

根据《民法典》第577条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

因此,养老院应当承担一定的违约责任。

但是取走黄女士母亲存款的毕竟是姜某某,养老院也无法预料到姜某某是来偷钱的,毕竟姜某某也是黄女士母亲的女儿。

因此,养老院即便要承担违约责任,也只是部分责任,而不是承担全部的15万元损失。

养老院除了违约责任,还有行政责任要担。

根据《养老机构管理办法》第46条规定,未与老年人或者其代理人签订服务协议,或者未按照协议约定提供服务的,由民政部门责令改正,给予警告;情节严重的,处3万元以下罚款。

目前,民政部门已经确定了养老院存在违规操作行为,且已经对养老院采取了行政处罚程序。

最后,做人做事应当以诚信为本,养老院既然与黄女士签订了合同,约定了服务的内容,就应当严格按照约定办事,至于其中的亲情问题,养老院应该站在中立。

可是这家养老院不仅给姜某某作证有20万元是黄女士母亲同意平分给4个女儿的,还让姜某某把母亲带出去,且未向黄女士报备,这样的管理机制存在十分严重的问题。

如果养老院不加以整改,以后估计没人敢送老人来了。

对此,您怎么看?

净土

后来呢