张艺谋身家40亿,他回到陕西老家,找到修自行车的残疾人弟弟说:“老弟,哥给你三个选择,去县城、去北京、去省城!”可弟弟头也不抬说:“你赶紧走吧,别赶不上二路汽车!”

张艺谋的家庭原本算是小康之家,日子虽然谈不上富贵,但也算安稳舒适,好景不长,随着政治运动一波接一波,父亲的出身如同一道无法擦去的污点,彻底改变了这个家庭的命运。

张艺谋家从“单位分房”的四合院搬到了破旧的筒子楼,冬天没有暖气,夏天连电扇都开不起。

张艺谋是家中三个孩子中的老大。

大弟弟患有严重的近视,几乎看不清黑板,出门都需要人牵着;小弟弟更不幸,小时候因发烧没能及时就医,导致右耳彻底失聪。

在那样的环境中,张艺谋几乎成了家里唯一“正常”的孩子。

于是,从十来岁起,他就不得不早早扛起了家庭的责任。

他每天清晨起得比邻居家孩子更早,劈柴、挑水、扫地、照顾弟弟,一边还得想着怎么不迟到。

为了帮补家用,年幼的张艺谋不得不提前外出打工。

在成长的岁月里,他始终牵挂着这两个弟弟,尽管家境贫困,但他们却保持着乐观和坚韧的态度,勇敢地面对生活的挑战。

在镇上一家汽修店打工,他们每天与油污、金属打交道,脸上总是挂着笑容,用纯朴的家乡话语与朋友们热情交流。 1968年,张艺谋前往农村插队,持续了三年的艰苦生活,在乡间,他结识了同样身处逆境的肖华。肖华的关怀和鼓励给了张艺谋继续前行的勇气和信心。

插队结束后,张艺谋争取到了返城的机会,开始在陕西咸阳国棉八厂工作。尽管工作繁重,他仍然坚持学习摄影。通过在《中国摄影》杂志上发表作品,张艺谋的摄影天赋逐渐显露出来。

中国恢复高考的消息像春雷一样震动了千千万万家庭,也点燃了张艺谋心中早已沉寂多年的梦想火苗。那年他已经27岁,远超招生年龄上限。

但尽管如此,他还是毫不犹豫地选择报考北京电影学院摄影系。这个决定在当时看来几乎是“异想天开”——一名拖着行李在纺织厂一线做了多年工的普通青年,居然想踏入全国最高电影学府的大门?

果然,报名过程中,张艺谋被告知因为“年龄超限”,无法获得准考证。

他并没有放弃,而是转而寻求别的办法。他整理出自己这些年拍摄的照片和作品——那些充满生活感、张力十足的影像,一帧帧记录着工人、市井、黄土地与老百姓的真实面孔。

他知道,这是他最真实、最有力量的语言。

命运在关键时刻为他安排了一场贵人相助。

张艺谋终于踏入北京电影学院的大门。那一刻,他既是最年长的新生,也是最沉静、最执着的一位。

在电影学院的几年里,他如鱼得水,不断吸收影像语言的理论与技术,也在潜移默化中建立起了自己独特的美学视角。他的成长不仅体现在技术层面,更源于他对“底层中国”的深入理解与感受。

他不像其他同学那样从课堂走来,而是从工厂、车间、尘土飞扬的黄土地里走出来的。他熟悉农民、了解工人,知道什么是真实,也知道什么是沉默的力量。

他常常一语不发地观察周围,用相机记录下那些别人忽视的细节。他的镜头总是静静地凝视着人物内心最真实的波澜,那种“看似冷静、实则炽热”的影像风格,成为他日后电影语言的雏形。

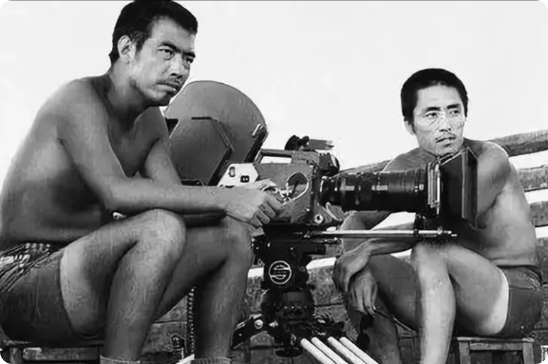

大学毕业后,张艺谋被分配到了广西电影制片厂担任摄影师。

在那个相对宽松又充满实验精神的环境里,他得到了前所未有的创作空间。广西电影制片厂不仅提供了较好的生活待遇,还聚集了一批有理想、有追求的电影人。

张艺谋也因此参与到了越来越多富有挑战性的项目中。

三年后,他迎来了导演生涯的重大突破——1987年,他首次执导电影《红高粱》。

《红高粱》不仅斩获了第38届柏林国际电影节金熊奖,成为中国电影走向世界的一座里程碑,也正式奠定了张艺谋在“第五代导演”群体中的领军地位。

随后,他一发不可收拾,陆续执导了《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《活着》等经典作品。这些影片或探讨女性命运,或关注社会变迁,充满浓烈的文化色彩与人文关怀。

他以镜头为笔,把中国的历史、乡土与个体命运深深刻在世界电影史的长卷之中。

事业有成后的张艺谋,并没有忘记自己的家人,他经常回乡探望年迈的母亲和两个残疾的弟弟。

由于不忍心看着弟弟们艰难工作,他曾多次提出希望他们移居到县城或者大城市生活的建议。然而,弟弟们却拒绝了他的好意,他们习惯了乡下的安逸生活,也不愿意给成功的哥哥添任何麻烦。

张艺谋理解弟弟们的选择,他尊重他们的决定,并在老家小镇上兴建了一座豪华的宅院,供全家团聚。

作为一名电影导演,张艺谋的事业成就斐然,他也始终没有忘记自己的初心,他始终关注着普通人的生活和命运,并通过自己的作品将他们的故事搬上银幕。