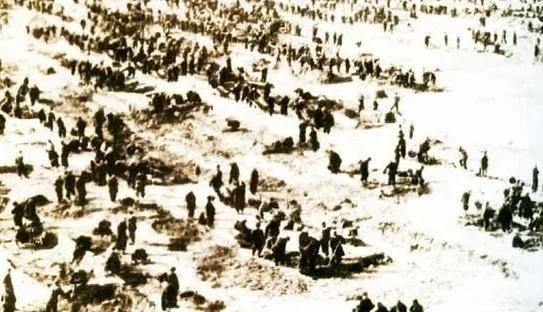

1993年秋末冬初发生,在德州发生一起雨雪交加20万河工大撤离事件,该事件可谓是跌宕起伏,惊险异常。 1993年,德州正忙着搞齐河潘庄引黄济津工程。这工程是为了从黄河引水,穿过德州十几个县市,再到河北,最后流到天津,解决天津缺水的问题。因为黄河水里泥沙多,沿途得建沉沙池过滤,其中齐河县马集镇韩庄村的一级沉沙池是重头戏。为了赶工,德州动员了20万河工,大部分是附近农村的农民,住着简易窝棚,条件差得没法说。 就在工程热火朝天的时候,一场雨雪交加的天气突然杀到。气温一下子掉到零下十多度,工地全被冰雪盖住,窝棚根本挡不住寒气。20万河工挤在各个工地,韩庄工地就塞了2万人,密密麻麻全是人。食物很快就吃光了,柴火也烧没了,大家只能裹着破棉衣挤在一起熬着。外面的路更惨,被冰雪封得死死的,车进不来,人出不去。眼看着冻死饿死的风险越来越大,杨传堂果断拍板:全体撤离。 撤离哪有那么简单。雪把路堵得严严实实,救援车从各个县市出发,大多半路就卡住了。齐河县地形细长,韩庄工地偏在南边,离县城老远,救援队只能硬着头皮往前冲。有的车费劲到了工地,可装不了多少人,大部分工人还得靠自己走出去。不少人扛着行李,推着木板车,深一脚浅一脚往家赶。雪没过膝盖,风刮得脸生疼,冰面滑得站都站不稳,有的工人手脚冻麻了,只能互相搀着走。 这场撤离乱成一团,但也挺震撼。韩庄工地的人散开后,雪地上全是歪歪扭扭的脚印,还有扔下的破工具和衣服。救援车好不容易靠近,可数量有限,很多人只能靠两条腿拼出去。工人们咬着牙,拖着累垮的身体往家挪,那种不认命的劲头硬是撑着他们走下去。杨传堂坐镇指挥,盯着人数统计,安排救援力量到每个工地。路不通,他就让各县市就近接人,还派人步行送信,把撤离命令传下去。他的冷静让这场混乱慢慢有了章法。 杨传堂1954年5月生在山东禹城一个农村家庭。小时候跟着爹妈干农活,对机械特别感兴趣,喜欢盯着水泵研究咋回事。1972年他18岁,参军去了济南军区,当了三年兵。1975年退伍后分到山东黄河农场干活,后来1976年入了党,又进了山东胜利石化总厂。从车间工人干起,一步步爬到党支部书记,80年代初还在山东师大中文系干部专修科读了两年书,晚上熬夜啃书本。 1987年,他当上共青团山东省委副书记,后来升到书记。1992年调到德州,干地委副书记兼行署专员。1993年这场风雪撤离,他是主心骨,盯着救援调度,硬是把乱糟糟的局面稳住了。他不是啥高高在上的人物,就是踏实干活的性子,遇到事不慌,能扛得住压力。撤离的事儿处理完,他没给自己脸上贴金,照旧干活去了。 风雪撤离之后,杨传堂因为指挥得力,11月就当选山东省委常委,后来调到西藏做自治区党委常委和副主席。2003年10月,他去青海当省长,2004年12月又回西藏干党委书记。2005年因为身体原因回了北京,进了国家民族事务委员会,先是副主任,后来兼党组书记。2012年他当上交通运输部部长,管全国交通建设,2016年卸了部长职务,留了党组书记。2018年3月,他选上全国政协副主席,算走到国家领导层了。 那些河工呢,撤回去后就回了老家,继续种地过日子。30年后,当年干活的中年人差不多都老了,冬天围着炉子一聊,准会提到那场风雪里的苦日子。齐河潘庄引黄济津工程没停下,后来慢慢完工了。黄河水流过沉沙池,变得清了不少,最后到了天津。德州这边,灌溉渠修好了,村里庄稼长得也好。这工程不光帮了天津,还给德州留了点生态底子。沉沙池边上立了块碑,写着那段艰难的日子,风吹日晒也没磨掉。