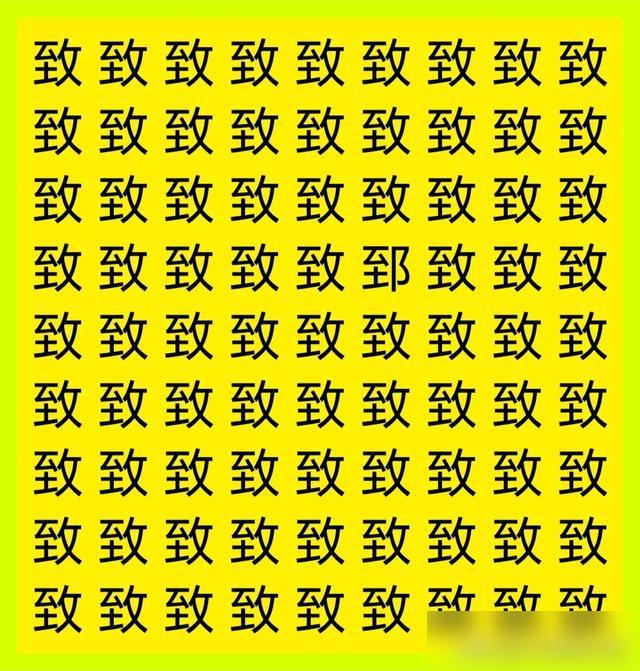

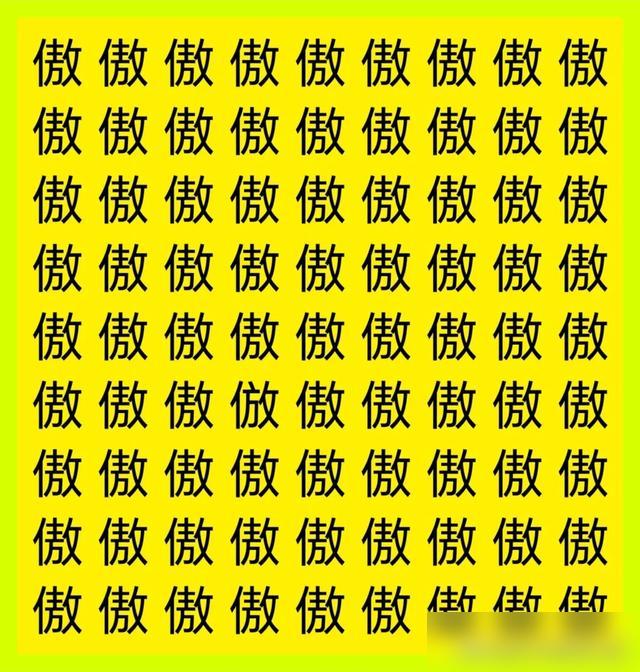

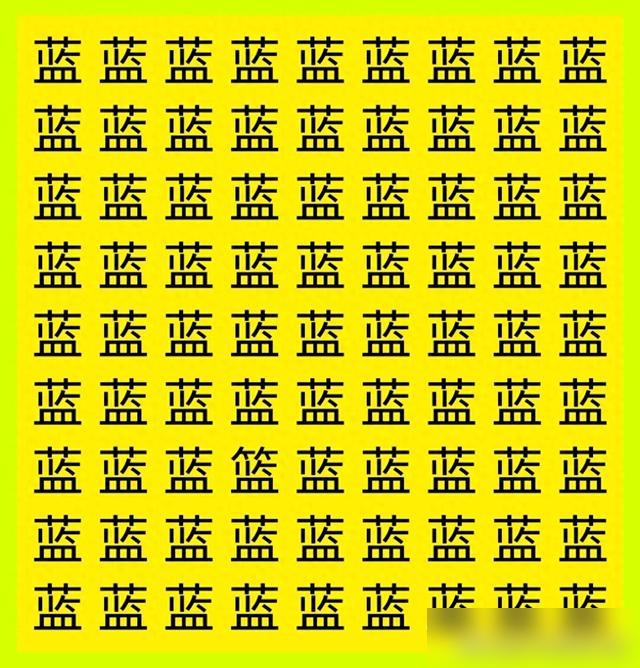

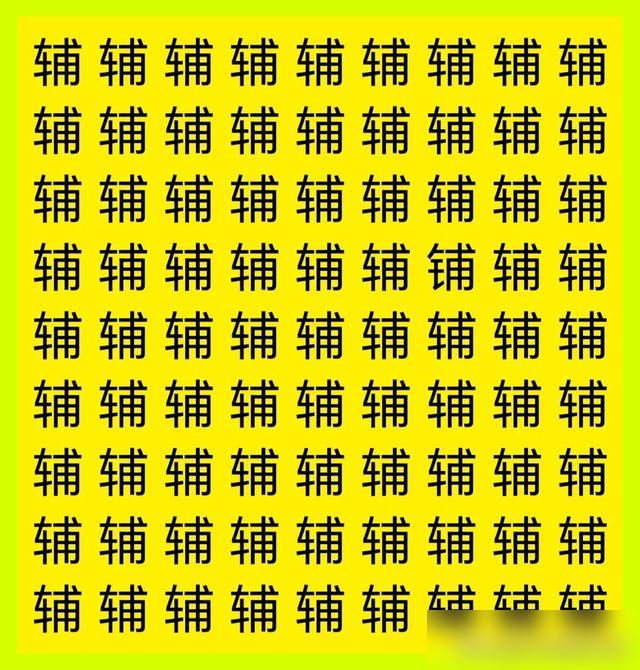

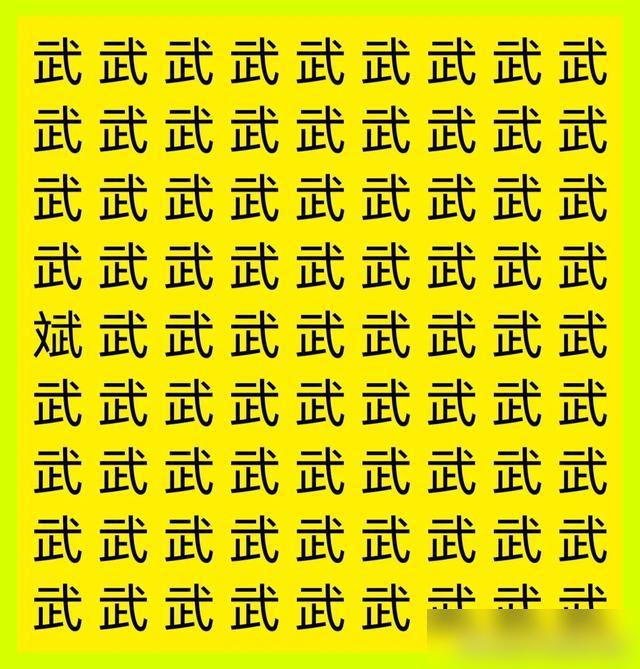

30秒找不同字防痴呆?这波汉字挑战我服了! 你试过盯着两个字看30秒,突然发现“哪里不一样”的那种心跳吗? 最近朋友圈疯传的“30秒找不同字防痴呆”挑战,让不少中老年人玩得停不下来——有人急得直拍大腿,有人笑着说“比跳广场舞还上瘾”。 这看似简单的汉字游戏,真能和老年痴呆挂上钩? 咱们今天就扒一扒,这波“汉字防痴呆”热潮背后的门道。 从“找不同”到“防痴呆”,汉字凭啥成了大脑教练? 先看看这波挑战的“主角”——用户提供的文章里,“蓝”“泵”“武”“嘉”“矜”“傲”“致”“姗”“磊”“琳”“辅”“琍”等字,个个都有讲究:有的结构复杂(比如“磊”由三个“石”组成),有的多义性强(比如“致”能表示“送达”“情趣”“招致”等十几种意思),有的容易混淆(比如“琍”和“琳”都带“王字旁”,但含义完全不同)。 当我们在30秒内快速识别这些字的差异时,大脑其实在同时完成“视觉扫描—信息提取—记忆比对—逻辑判断”四步操作。 这种“短平快”的刺激,对大脑的锻炼效果可不小。 香港中文大学一项针对55-75岁老人的研究发现,长期参与汉字相关认知活动(如书法、找不同)的群体,大脑“默认模式网络”(与阿尔茨海默病密切相关的区域)功能连接更强,工作记忆(快速处理信息的能力)也更出色。 简单说,就像给大脑做“短时间高强度训练”,能激活更多神经突触,延缓记忆衰退。 网友玩疯了,专家却说:这招科学但别贪心! “我和老伴每天晚饭后对练,现在他连十年前的老同事名字都记起来了!”“退休群里搞比赛,上周有个阿姨30秒找出8个不同字,大家都喊她‘最强大脑’!”在社交平台上,参与挑战的网友分享着真实变化。 但也有人疑惑:“就玩个字游戏,真能防痴呆?” 其实,汉字挑战的作用是“辅助”而非“治疗”。 神经科学研究表明,老年痴呆的核心是大脑神经元连接减少,而持续的认知刺激(如语言、记忆、逻辑任务)能促进新突触形成。 汉字的独特性恰恰提供了这种刺激:它既是图形(需要视觉处理)、又是符号(需要语义理解)、还是文化载体(需要联想记忆),一个字能同时激活大脑的视觉皮层、语言区和记忆区。 不过专家也提醒:“别把宝全押在游戏上。”营养学家指出,富含Omega-3的食物(如深海鱼、坚果)能保护大脑结构,规律运动(如快走、太极)能改善脑部供血,这些和汉字挑战结合,才是“防痴呆组合拳”。 汉字不仅是字,更是刻在基因里的“大脑保护符” 这波热潮最让人感慨的,是汉字的“隐藏技能”——它不仅是五千年文化的载体,更是老祖宗留给我们的“大脑健身操”。 想想看,古人写书法要“背、核、用”(背帖、核对、应用),和今天的“找不同”异曲同工;读文言文要解析多义词,和我们理解“致”的十几种含义本质相同。 这些看似“麻烦”的文化习惯,其实是一代代人用经验总结出的“大脑保养法”。 现在的中老年人,年轻时可能没少为认生僻字、解文言文头疼,没想到当年的“苦功夫”,如今成了预防痴呆的“利器”。 更有意思的是,不少年轻人也跟着玩起了“找不同”,一边帮父母挑战,一边感慨:“原来学汉字不是为了考试,是为了老了不‘忘事’!” 从“提笔忘字”到“抢着找不同”,这波热潮背后,是我们对汉字价值的重新发现——它不仅是沟通工具,更是刻在基因里的“大脑保护符”。 下次再看到父母盯着两个字较劲,别急着说“费那劲干啥”,递杯茶、陪他们玩一局,说不定就能帮他们多留住几年清晰的记忆。 毕竟,保护大脑的最好方式,从来不是“等老了再补”,而是从每一次“找不同”、每一次读报、每一次写春联开始。