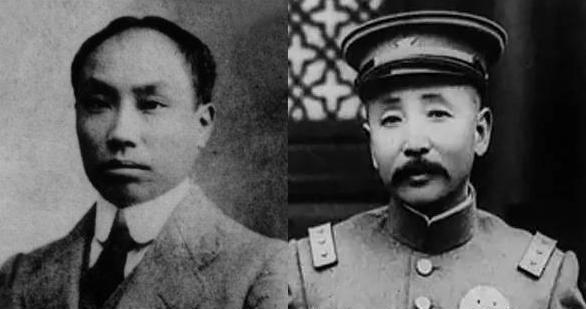

1913年,晚清富商陈衍庶闭上了眼,而与此同时,两封加急信件递到了他两个儿子张作霖与陈独秀的手上。 1913年初春,两封来自安徽安庆的加急信分别送达了北方奉天的张作霖和南方上海的陈独秀手中。信中捎来了同一个消息:他们共同的义父陈衍庶在故乡安庆病逝。 张作霖接过信件的手微微颤抖。站在奉天官邸的庭院里,他怔怔地望着手中的信笺,往事如潮水般涌来。十多年前,他还只是一个在新民府当差的护卫,跟在陈衍庶身后,听他处理政务,偷偷地看他教导义子陈独秀读书。那时的他字都认不全,却被陈衍庶学识与风度深深折服。 "大人,小人幼年丧父,没读过什么书,请收小人为义子,教小人读书识礼!"那年他25岁,从土匪头子摇身一变成了陈府的护卫,却在书房外听得入了迷,终于忍不住跪在陈衍庶面前,磕了三个响头。陈衍庶将他扶起,目光和蔼:"作霖,你心向学,这很好。从今往后,你就留在书房,跟着独秀一起读书吧。" 几乎在同一时刻,陈独秀在上海的一处寓所里打开了那封带着家乡气息的信。他摘下眼镜,轻轻擦拭,往事也在他心头流淌。他17岁那年中了秀才第一名,叔父陈衍庶千里迢迢从东北赶回家乡,在陈家祠堂正式办理了过继的手续。"独秀,你天资聪颖,我没有儿子,你愿意跟我去东北吗?"他点头应允,随即被带到了一个全新的世界。 陈衍庶是光绪元年的举人,在东北为官20多年,从吉林怀德、柳河县知县到辽阳、新民道台,正四品的官职。日俄战争期间,他从商人运送马匹的税收中获取了巨大财富,在沈阳、天津、北京都开设了古董铺,其中北京的崇古斋便是他所创办。然而陈衍庶三房妻室,却始终没有子嗣,所以才将侄子陈独秀过继为子。 陈府书房里,陈衍庶坐在中间,一边是出身书香门第、才华横溢的陈独秀,一边是目不识丁、曾经是土匪的张作霖。这个特别的组合看起来滑稽,却也是那个变革时代的一个缩影。陈衍庶手把手教两个儿子读书识礼,期待他们能有所成就。 张作霖13岁时父亲张有财因赌博被打死,为报仇后流亡,当过木工学徒、卖过杂货、学过兽医,甚至做过清兵和土匪,直到被招安。陈独秀则2岁时父亲就因瘟疫去世,由祖父抚养,10岁时祖父又去世,命运的波折让他早熟睿智。 陈独秀合上那封报丧的信件,他的目光落在书桌上正在编辑的《新青年》杂志稿件上。从东北陈府的书房到上海的编辑室,他走过了一条与义父期望完全不同的道路。1913年,正当陈衍庶闭上眼睛的时候,陈独秀已经开始为中国的新文化运动奠定基础。 而此时的北方,张作霖手持信件,望着窗外的奉天城,眼中闪烁着复杂的光芒。从当年陈府的护卫到今天的奉军将领,他已经在东北站稳了脚跟。义父的离世让他感慨万千:"本人能有今天的红运,全靠义父大人的提携与栽培,义父对我恩重如山,张某永远铭记在心!" 他们的分道扬镳始于陈府书房内的那些争论。陈独秀的思想日渐激进,他对清朝的腐败和落后深恶痛绝。有一次,他与义父陈衍庶争执不休:"如今的大清已经腐朽不堪,如何能够抵挡外来侵略?我们需要的是彻底的变革!"陈衍庶虽然学识渊博,却始终保持着一名清朝官员的立场:"变革可以,但须循序渐进,不可操之过急。" 张作霖在一旁默默聆听,他不像陈独秀那样满腹经纶,但却深谙世事人情。他看得出义父与义弟之间的思想鸿沟越来越大。终于有一天,陈独秀收拾行囊,决定赴日本留学。临行前,他对张作霖说:"义兄,你要好好照顾义父。"张作霖点点头,没有多言。 陈独秀在日本接触到更多的革命思想,回国后四处宣传新文化理念。而陈衍庶因陈独秀的政治活动屡次受到牵连,朝廷对他的态度也日渐冷淡。在辛亥革命前夕,看清时局的陈衍庶终于上书辞官,回到了安徽安庆的故乡。 张作霖则留在了东北,借助"义子"的身份和陈衍庶教导的知识,他逐渐掌握了更多的军权。随着清朝的覆灭,张作霖在乱世中展现出非凡的政治军事才能,最终成为称霸东北的"东北王"。 义父陈衍庶走后,这对义兄弟的命运线越走越远。1926年,张作霖占据北京,成为中华民国的实际统治者。当李大钊被捕后,据说陈独秀曾写信给张作霖,请求留李大钊一命,但张作霖没有给一丝面子。理想与权力的对立,最终撕裂了这对昔日的义兄弟。 然而,命运的纽带并未就此断裂。张学良与陈独秀的两个儿子走得很近,据说张学良曾一度请求陈独秀的儿子帮忙,希望自己加入共产党。可惜,陈独秀的两个儿子后来被国民党杀害。1936年,当张学良发动西安事变扣押蒋介石时,身在家中的陈独秀感慨道:"张学良干得太好了,为我们老陈家报了仇。"

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。