世人皆知“负荆请罪”,却不知廉颇与蔺相如的最终下场,令人哀叹。“负荆请罪”的故事流传于世,被世人誉为文武相敬的美谈,但很少有人知道两位主人公的最终结局。 夕阳西下,楚国一座僻静的庭院内,一位白发苍苍的老者卧榻不起。这位曾经叱咤风云的赵国名将,如今只能在异国他乡凄凉度日。他就是廉颇,战国四大名将之一,曾经令秦国都为之忌惮的军事天才。而在赵国都城邯郸,另一位曾与廉颇并称为赵国栋梁的文臣蔺相如,也在病榻上看着国家一步步走向危亡,却无能为力。 那是在公元前283年,正是这两位名臣的崛起时期。赵惠文王命廉颇率兵攻打齐国,一举夺取了阳晋(今山东郸城县西),因此战功被封为上卿。廉颇用实打实的军功证明了自己的价值,成为赵国军中不可或缺的人物。与此同时,一个出身并不显赫的文臣蔺相如,正因其过人的智慧和勇气,逐渐引起赵王的注意。 蔺相如原本只是宦者令缪贤的门客,一个普通的幕僚。然而,命运的转折点出现在他出使秦国的任务中。面对强大的秦国,蔺相如凭借"三寸不烂之舌",完璧归赵,保全了赵国的国宝和尊严。渑池之会上,面对咄咄逼人的秦昭襄王,蔺相如不卑不亢,毫不示弱,甚至敢于与秦王针锋相对,震慑了秦王及其群臣,使赵王免受屈辱。在这场外交博弈中,蔺相如在前方斗智,廉颇则在边境列兵以待,两人一文一武,默契配合,共同保全了赵国的安全与尊严。 然而,风云变幻。渑池会盟后,蔺相如因功被封为上卿,职位竟然高于征战沙场多年的廉颇。这让廉颇心中极为不服,他曾扬言:"我为赵国征战多年,立下赫赫战功,蔺相如不过是靠三寸不烂之舌立了点功劳,凭什么位在我之上!若见到他,定要羞辱一番!" 听闻此言,蔺相如并未与廉颇正面冲突,而是选择避而不见。蔺相如的门客对此不解,认为主人是怕了廉颇,甚至威胁要离开。蔺相如坦然解释:"我连秦王都不怕,何惧廉将军?但我与廉颇同为赵国重臣,秦国之所以不敢轻易攻打我们,正是因为有廉颇的军事才能和我的外交手段。'两虎相斗,必有一伤',我避让廉颇,是为了赵国的安危着想。" 当廉颇听说蔺相如这番话,顿时羞愧难当。他解衣赤背,背负荆条,亲自到蔺相如门前请罪:"我是何等卑贱之人,竟不知将军您如此宽宏大量!"从此,两人冰释前嫌,结为生死之交,为赵国共同效力,缔造了近二十年的和平局面。后世因此将"负荆请罪"作为真诚认错的典范。 "一朝天子一朝臣",当赵惠文王驾崩,他的儿子赵孝成王继位后,风云突变。这位新国君对前朝重臣充满猜忌,试图架空老臣的权力。而这正是廉颇与蔺相如命运转折的开始。 在赵孝成王登基的第四年,秦国展开了一场巧妙的离间计。秦王故意放出消息,声称不怕廉颇,只畏惧已故名将赵奢的儿子赵括。赵孝成王轻信此言,顺坡下驴,便解除了廉颇的职务,任命了只会纸上谈兵的赵括为统帅。此时的蔺相如已经病重卧床,眼看着新王做出如此错误的决定,他强撑着写下奏疏劝谏:"赵括虽熟读兵书,却是个不懂变通之人,恐怕难当大任。"可惜,赵孝成王对此置若罔闻。 正如蔺相如所料,在公元前260年爆发的长平之战中,赵括指挥不当,秦国名将白起用计将赵军包围。长达五个月的激战后,整整四十万赵军被坑杀,赵括本人也战死沙场。这一战,几乎抽空了赵国的军事实力。面对国家的重大危机,蔺相如心力交瘁,据推测,他可能在这段时间内因忧愤而去世,目睹自己一生守护的国家走向衰败,却无能为力。 与蔺相如不同,廉颇的命运更为曲折漫长。长平之战后,秦军围困赵国首都邯郸一年之久。在魏国信陵君魏无忌偷取兵符,率兵救援之下,赵国才得以喘息。赵孝成王这时才意识到廉颇的价值,重新任命他为大将,抵抗燕国的进攻。尽管年事已高,廉颇仍展现出非凡的军事才能,不仅击退燕军,还反攻到燕国首都,迫使燕国割让五座城池求和。 然而好景不长,赵孝成王去世后,他的儿子赵悼襄王即位,再次罢免了廉颇,任命乐乘为将。年过八旬的廉颇怒不可遏,率兵攻打乐乘。虽然打了胜仗,但这一举动让他不得不离开赵国,逃往魏国。魏王虽收留了他,但因顾忌他的赵国身份,并未重用。 赵悼襄王后来面临秦国的猛烈进攻,想起了老将廉颇,派使者前去探望,了解其健康状况。廉颇知晓国王心意,为表明自己依然健壮,特意在使者到来时吃下一斗米(约13斤)和十斤肉,还披甲上马展示武艺。可惜使者接受了廉颇死对头郭开的贿赂,向赵王谎报说廉颇已经大小便失禁,不堪重用。赵王听信谗言,放弃了召回廉颇的念头。 心灰意冷的廉颇最终接受了楚国的邀请,但在他心中,始终把自己视为赵国人。据记载,他在楚国度过了最后的岁月,享年84岁,客死异乡。在他去世的第二十一年,公元前228年,秦国灭掉了赵国。假如当年赵王能够召回廉颇,以他丰富的军事经验,或许能让赵国多坚持几年,让百姓多享几年太平。

木木

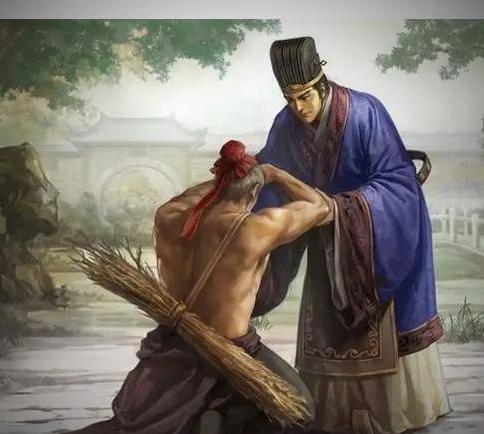

廉颇真猛男也