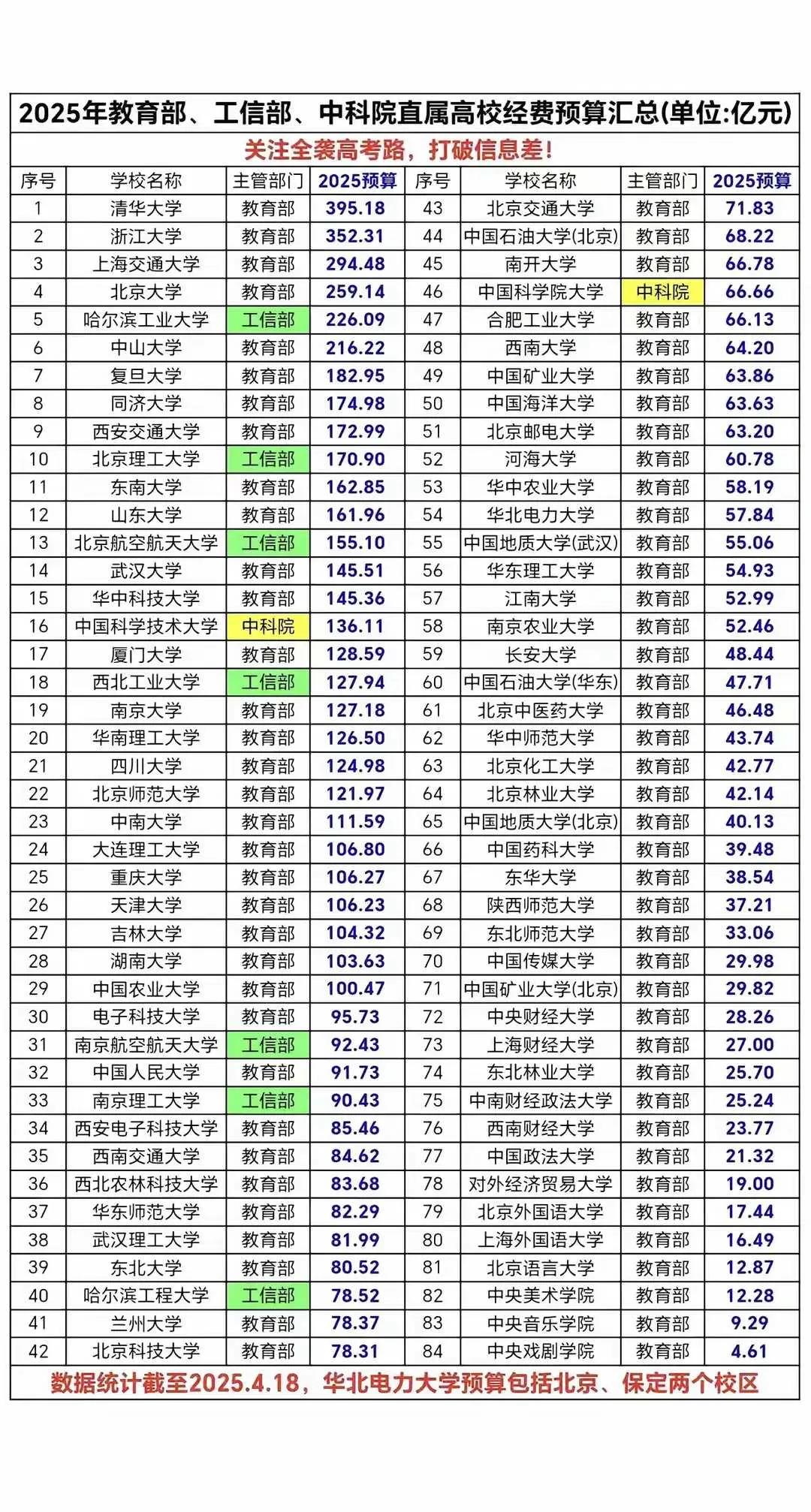

曾经“出国镀金”是香饽饽,现在却处处碰壁,说到底还是要看真本事。以前是信息差造就的光环,现在国内发展飞速,对人才的判断更理性。靠学历唬人的时代过去了,有能力、接地气才是王道 !在过去,“出国镀金”之所以吃香,源于信息差构筑的认知壁垒。彼时,国内与国外在教育资源、技术发展等方面存在明显差距,加之信息流通不畅,大众对海外院校缺乏深入了解,使得“洋学历”自带神秘滤镜。用人单位也因对国际教育体系认知有限,往往将“海归”与“优秀人才”划等号,给予更高薪资和晋升机会。这种非理性的追捧,让部分人即便能力平平,也能凭借海外求学经历获得优待,“出国镀金”逐渐演变成一种“身份符号”。 但随着中国经济的飞速发展,国内与国际的差距不断缩小,“出国镀金”的优势正被逐渐消解。一方面,国内教育水平显著提升,众多高校在学科建设、科研实力等方面取得突破,部分专业已跻身世界前列。例如,清华大学在计算机科学领域、北京大学在人文社科领域,都展现出强劲的竞争力,培养出的人才丝毫不逊色于海外名校毕业生。另一方面,国内产业升级加速,创新驱动发展战略深入实施,在人工智能、5G通信、高铁等领域走在世界前沿,为本土人才提供了广阔的发展空间和实践机会。与此同时,国内信息传播日益透明,大众对海外教育的认知更加全面,不再盲目迷信“洋学历”,用人单位也摒弃了“唯学历论”,转而关注人才的实际能力和与岗位的匹配度。 如今,“靠学历唬人”的时代已然终结,人才竞争的赛道愈发务实。企业更看重的是能否解决实际问题、创造实际价值的“接地气”能力。以互联网行业为例,那些能快速适应市场变化、具备项目实操经验的人才,远比仅有海外名校学历却缺乏实战能力的人更受青睐。在乡村振兴、基层治理等领域,更是需要深入一线、了解国情、具备实践能力的实干型人才。这些变化昭示着,人才评价体系正从“重学历”向“重能力”转变,从“看光环”向“看实力”回归。 这种转变对个人和社会都具有深远意义。对个人而言,不再盲目追逐“出国镀金”,而是结合自身兴趣和职业规划,选择适合自己的发展路径,将更多精力投入到能力提升和实践积累中。无论是在国内高校深造,还是进入企业学习,只要专注于提升专业技能和综合素质,都能实现人生价值。对社会而言,理性的人才评判标准有助于优化人才资源配置,让真正有能力、有担当的人脱颖而出,为经济社会发展注入强劲动力,推动各行业高质量发展。 “出国镀金”光环的褪去,是时代进步的必然。它提醒我们,在追求个人发展的道路上,不应被外在的虚名所迷惑,而应脚踏实地锤炼真本事。唯有如此,才能在激烈的竞争中立于不败之地,在时代浪潮中书写属于自己的精彩篇章。