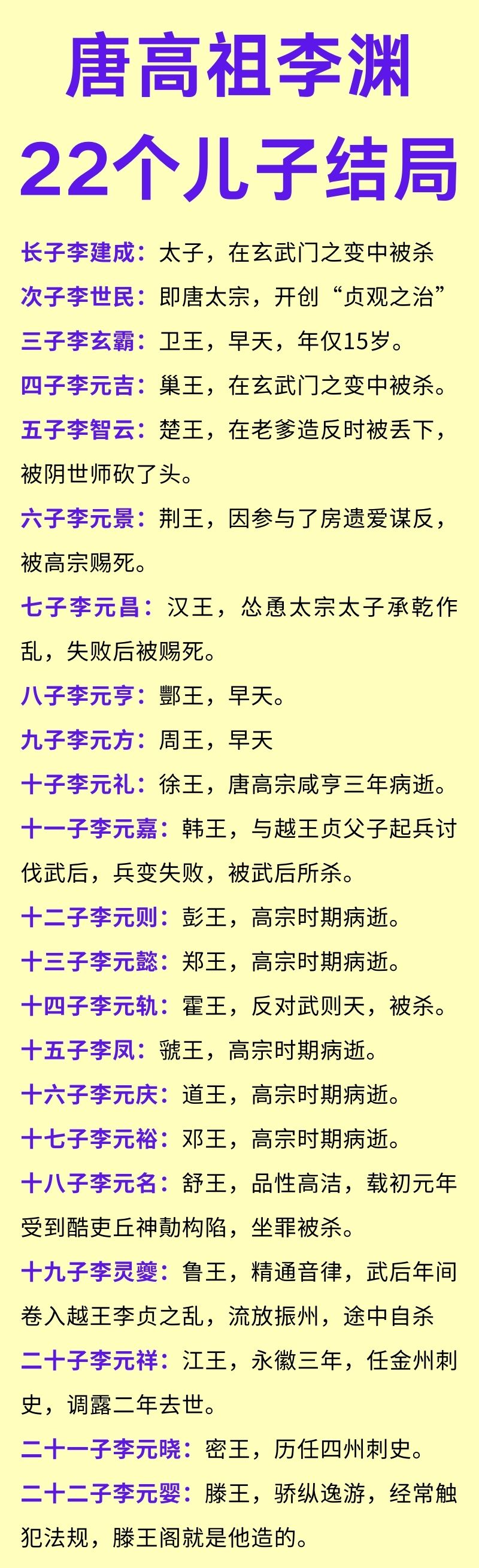

李渊当太上皇第1年:生李元祥李渊当太上皇第3年:生李元晓李渊当太上皇第3年:生李元婴 在永徽七年六月四日,唐朝发生了改变王朝命运的重大事件。太子李建成和齐王李元吉在玄武门被秦王李世民杀害,这场政变最终改写了大唐的历史进程。 这场政变的起因,源于李世民和兄弟之间的权力之争。李世民为大唐的建立立下赫赫战功,平定了窦建德、王世充等割据势力,但太子之位却由能力平庸的长兄李建成担任。 李建成和李元吉联手对抗李世民,导致兄弟之间的矛盾不断升级。为了争夺储君之位,李建成和李元吉策划暗害李世民,但反被李世民先发制人。 玄武门事变后,李世民的势力迅速掌控朝廷大局。此时的唐高祖李渊正在海池泛舟,得知此事后面对现实选择了妥协。 在政变发生仅三天后,李渊就立李世民为太子。随后,李渊将军国大事全权委托给太子处理。 这种权力的交接并非李渊的本意,但形势所迫不得不如此。李世民手握军权,朝中重臣大多支持他,李渊已无力改变这个局面。 仍在太极宫中的李渊,虽然还保留着皇帝的名义,但实际上已经成为了一个傀儡。两个月后,李渊正式宣布禅位给李世民。 退位后的李渊并未立即离开太极宫,而是继续在此居住。这时的李渊虽然失去了权力,但仍保持着太上皇的尊严。 在太极宫期间,李渊与宠妃柳宝林的感情逐渐加深。次年,柳宝林为李渊生下了一个儿子李元祥。 李元祥的出生,为李渊的太上皇生活增添了一份慰藉。作为退位后的第一个儿子,李元祥的降生似乎预示着李渊开启了一段全新的人生。 这一时期的李渊,虽然失去了至高无上的权力,但获得了前所未有的自由时光。远离了朝堂的纷争,李渊开始享受起与宫妃相伴的平静生活。 在这段时期,李世民对父亲态度尚且恭敬,保持着表面的和睦。李渊居住在太极宫的这段时间,朝廷依然按照最高规格供奉这位太上皇。 在李世民登基三年后,父子间的关系开始出现了微妙的变化。李世民开始通过一系列政治手段,逐步削弱李渊在朝中残留的影响力。 第一个遭受打击的是开国功臣裴寂。裴寂不仅是朝廷重臣,更是李渊的心腹之臣,在朝中代表着李渊的政治势力。 李世民以裴寂知晓僧人法雅妖言惑众而不报为由,直接将其罢免。这一决定不仅仅是针对裴寂个人,更是在向李渊传达一个明确的政治信号。 紧接着,李世民又为曾被李渊处死的刘文静平反。刘文静是李世民的亲信,当年因与裴寂政见不合而被诬告谋反。 这两件事情的政治意图非常明显,李世民正在系统性地清除李渊的政治影响力。面对这样的局面,李渊最终在贞观三年四月离开了太极宫。 李渊搬入了原来的秦王府,这里随后被改名为大安宫。大安宫虽然不及太极宫气派,但环境清幽,倒也适合安享晚年。 在大安宫的生活,让李渊逐渐适应了远离权力中心的日子。这一年,他的宠妃柳宝林为他生下了第二个儿子李元晓。 李元晓的出生并未引起太多关注,因为此时的李渊已经完全退出了政治舞台。但就在同年,柳宝林又为李渊生下了第三个儿子李元婴。 李元婴的降生,为大安宫增添了几分生机。与前两个弟弟不同,李元婴从小就表现出过人的聪慧。 柳宝林在大安宫中的地位也随着接连诞下三个皇子而水涨船高。她成为了李渊晚年生活中最重要的陪伴。 大安宫的生活虽然平静,但规格依然不减。作为太上皇,李渊仍享有着崇高的礼遇,每日的起居饮食都有专人负责。 李渊在大安宫的生活,与在太极宫时有了很大的不同。没有了政务的牵绊,他可以专心享受天伦之乐。 在大安宫的日子里,李渊将主要精力都放在了教养三个年幼的儿子身上。特别是最小的李元婴,因为天资聪颖,格外受到重视。 这种远离权力中心的生活,某种程度上保护了李渊和他的幼子们。正是这种政治上的明哲保身,为他们避免了日后可能遭遇的政治风险。 李渊在大安宫的生活一直延续到贞观九年。在这最后的五年时光里,他将主要精力都放在了教育三个年幼儿子上。 对于早年的皇子教育问题,李渊有着深刻的反思。他在晚年格外重视对幼子们的品德培养,希望避免重蹈兄弟相残的覆辙。 在贞观九年,李渊驾崩于大安宫,享年七十岁。他的去世为这段特殊的太上皇生活画上了句号。 在李渊三个幼子中,关于李元祥和李元晓的历史记载极为有限。这两位皇子的生平事迹几乎湮没在历史长河中。 造成这种历史记载缺失的原因,可能与他们远离政治中心,或是后来武则天时期的政治清洗有关。 相比之下,最小的儿子李元婴却在历史上留下了浓墨重彩的一笔。他在父亲去世时年仅七岁,被托付给同父异母的兄长李世民抚养。 李世民对这位小他二十九岁的弟弟格外宠爱。在李元婴十一岁时,李世民就破格将其封为滕王,赐封地于山东滕州。 李元婴在李世民的庇护下,获得了良好的教育环境。 在整个唐朝历史上,李渊退位后的生活状态堪称典范。他既保持了太上皇的尊严,又不干预新皇帝的施政。