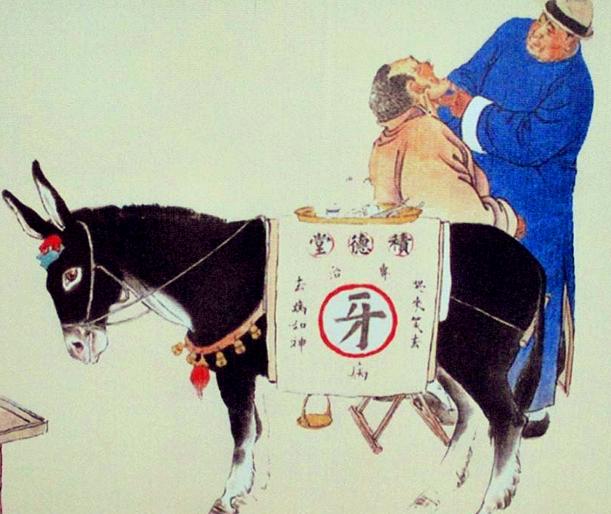

古代没有现代牙科设备,古人是如何治疗牙痛和蛀牙的,效果如何? 在缺乏现代牙科设备的古代社会,人们面对牙痛与蛀牙的困扰时,展现出了惊人的智慧与创造力。 从甲骨文的记载到《黄帝内经》的论述,从马王堆汉墓的出土医简到《本草纲目》的药方,中国古代牙科医学形成了一套独特的诊疗体系。 这套体系融合了中医学理论、丰富草药知识以及精湛手工技艺,在数千年间守护着人们的口腔健康。 一、诊断之道:望闻问切的牙科应用 古代医家诊断牙病时,严格遵循中医"望闻问切"四诊法。 医者首先观察患者面部色泽与牙龈状态,《诸病源候论》记载:"齿痛者,面色多赤,牙龈或肿或萎。" 通过观察牙齿颜色变化,可以判断病情轻重,《外台秘要》指出:"齿黑者虫蚀已深,黄者初起。" 闻诊包括嗅闻口腔气味,《医宗金鉴》描述龋齿特征为"口中出臭秽之气"。 问诊着重了解疼痛性质与发作规律,《景岳全书》将牙痛分为"风火痛、虚痛、虫痛"三类。 切诊时医者会按压患牙周围穴位,判断疼痛来源,《针灸甲乙经》记载了数十个与牙痛相关的穴位反应点。 二、治疗之术:多元化的古代牙科疗法 1. 草药疗法:自然界的牙医 古代治疗牙病最常用的是草药疗法。《神农本草经》记载了二十余种治疗牙病的草药,包括细辛、升麻、白芷等。 唐代《备急千金要方》推荐用"黄连、黄柏、雄黄"研末敷贴治疗牙龈肿痛。 宋代《太平惠民和剂局方》记载的"玉女煎"由石膏、知母等组成,专门治疗胃火引起的牙痛。 含漱法在东汉张仲景《金匮要略》中就有记载:"苦酒渍乌梅,含漱治齿痛。" 明代《普济方》收集了上百个含漱方,常用药物包括薄荷、细辛、花椒等。 这些草药有的能杀菌消炎,有的可麻醉止痛,与现代牙科药物的作用原理惊人相似。 2. 针灸疗法:经络止痛的奥秘 针灸治疗牙痛在《黄帝内经》中就有系统论述。 马王堆出土的《足臂十一脉灸经》记载了通过刺激合谷、颊车等穴位缓解牙痛的方法。 唐代孙思邈在《千金翼方》中详细描述了针对不同类型牙痛的取穴原则。 考古发现的新石器时代骨针证明,针刺疗法可能起源于更早时期。 明代杨继洲《针灸大成》总结:"上牙痛取足阳明,下牙痛取手阳明。"这种基于经络理论的治疗方法,至今仍在临床应用中展现价值。 3. 外科干预:原始而有效的操作 对于严重龋齿,古人发展出了多种外科治疗方法。 商代甲骨文中已有"龋"字,形似虫蚀牙齿;汉代《治百病方》甚至记载了用砒霜杀牙髓的方法,这与现代牙髓失活术原理相通。 唐代《外台秘要》描述了一种"剔虫术":"以小钩探齿孔,挑出虫物。" 虽然所谓"牙虫"实为腐败组织,但这种清创方法符合现代牙科原则。 元代《世医得效方》记载了用银膏补牙的技术,考古发现的唐代墓葬中确实出土过用银箔补牙的颅骨。 4. 预防之道:超前的口腔保健理念 古人十分重视牙齿预防保健。《礼记》记载"鸡初鸣,咸盥漱",说明晨起漱口已成日常习惯。 唐代《食疗本草》推荐用食盐擦牙:"每旦以盐擦齿,后以温水漱口。" 元代《饮膳正要》也记载了用柳枝刷牙的方法,这与现代研究发现柳枝含天然水杨酸不谋而合。 三、器具演进:从简单到精致的牙科工具 考古发现证实,早在新石器时代就有用于治疗牙病的骨制工具。 殷墟出土的青铜器中有类似牙签的器物。汉代出现了专业的牙科器械,《金匮要略》记载的"烙齿法"需要特殊铁具。 唐代《新修本草》记载了"银膏"补牙需要"小铲、小钩"等工具。 宋代《洗冤集录》描述的验尸工具中包括检查牙齿的专用器械。 到了明清时期,牙科工具更加专业化,故宫博物院收藏的清代医疗器械中包含多种精致的牙科器械。 四、疗效评估:古代牙科的真实水平 古代文献中记载了许多成功治疗案例。 比如《史记》中记载,名医淳于意治愈齐中大夫龋齿的病例;《续名医类案》记载明代医生用针灸配合草药治愈顽固牙痛的案例。 考古发现也证实了古代牙科治疗的效果,如新疆出土的唐代颅骨显示有成功的牙槽外科处理痕迹。 但古代治疗也有明显局限性。缺乏灭菌技术导致感染风险高,《医说》记载多例因牙病致死的案例。 对龋齿本质认识不足,长期存在"牙虫"谬误,止痛效果不稳定,《本草衍义》坦言:"齿痛甚者,诸药多不效。"