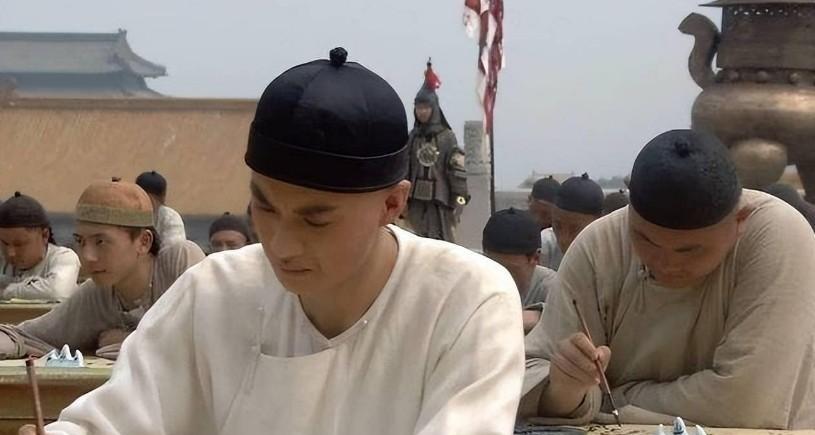

十二岁,家破人亡,寄人篱下,他靠写对联养家糊口,六十岁,官居一品,名震天下,他成乾隆皇帝股肱之臣! 方观承的起点,低得不能再低,他出身桐城方家,一个世代簪缨、书香浓厚的家族,曾祖父方孝标的文章甚至被视为后世楷模,可这一切荣光,都在康熙五十年那场文字狱风波中全部消失。 因为曾祖父的文章被牵扯进了戴名世的《南山集》案,方家转瞬倾覆,家产被抄,亲人四散流放,那一年,方观承才十二岁,家没了,他跟着哥哥寄居在南京清凉山寺,日子过得捉襟见肘。 哥哥曾望着破败的寺庙感叹“无家可归”,而年少的方观承却已认定,只有读书这条路,才能改变眼前的绝境。 为了生存,也为了与远在黑龙江齐齐哈尔流放的祖父、父亲团聚,兄弟俩踏上了漫漫寻亲路,这一走就是一年多,风餐露宿,甚至不惜乞讨,其中的艰辛难以言表。 终于见到被流放的亲人时,全家抱头痛哭,方观承跪地发誓要重振家门,祖父看着失散的子孙,也是老泪纵横,感慨这来之不易的团圆。 流放地的生活自然是苦不堪言,他们开垦荒地,早出晚归,勉强糊口,方观承没有荒废学业,反而利用自己的一点墨水,靠着给人写字、写对联补贴家用。 他那手好字,渐渐在当地传开,为他挣了些微薄的名气,有一天,当地一个屠户家要办喜事,请方观承写副对联。 他挥毫泼墨,写就一副应景的联语,屠户见了十分高兴,不仅付了润笔,还额外赠送了些肉食,这本是流放生活中再寻常不过的一幕,却恰好被路过的平郡王福彭看在眼里。 福彭并非寻常人物,他看到了对联,更看到了字里行间透出的不凡才气,对于一个有才华却身处困境的人来说,遇到一个懂得欣赏且愿意伸手的人,无异于抓住了救命稻草,福彭当即就留意了这个年轻人。 后来,福彭将方观承招入自己的幕府,方观承也紧紧抓住了这个机会。 事实证明福彭也没有看错人,初次见面时便鼓励他要为朝廷效力,通过福彭的引荐,方观承得以进入仕途,从最初的内阁中书起步,一步一个脚印,逐渐升迁,直至军机章京等要职。 一旦获得施展的平台,方观承的能力便显现出来,尤其是在担任直隶总督期间,他面临的最大挑战之一便是治理水患,特别是桀骜不驯的永定河。 他不搞纸上谈兵,而是亲赴灾区,甚至挽起裤腿下到冰冷的河水中实地查看,与当地百姓深入交流,共同商讨对策。 最终,他制定并成功实施了一系列治水方案,有效地控制了水患,改善了沿岸百姓的生活,此外,他还将开垦出来的三十五万亩土地分配给无地贫民,这一举措深得民心,连乾隆皇帝也对此表示认可,并下令推广。 在调任浙江巡抚期间,他同样兴修水利,卓有成效,以至于当地百姓感念他的恩德,称他为“再造河海之人”。 身居高位,方观承自然也成了众人瞩目的焦点,弹劾和非议也随之而来,他曾因天津水灾未能及时察觉、下属行为失当等问题多次遭到弹劾。 这些指控,有的或许属实,有的则难免夹杂着派系倾轧和妒贤嫉能,但在这些风波中,最耐人寻味的是乾隆皇帝的态度。 这位洞悉人情世故的帝王,对方观承表现出了非同寻常的信任和器重,每当弹劾奏章递上,乾隆往往会考虑到方观承过往的功绩、他的品行,以及他当时可能正专注于治水等具体情况,要么不予深究,要么干脆为其辩护澄清。 这种来自最高权力的维护,无疑是方观承能够屡次涉险过关、稳固地位的最重要保障,这本身就是一种巨大的“机遇”或者说资源。 方观承深谙“伴君如伴虎”的道理,在官场他始终保持着低调和谨慎,他清楚自己的出身背景,也明白皇帝的信任随时可能收回,因此行事格外小心翼翼。 即便是面对后来权势熏天的和珅,这位从底层爬上来的总督也总能保持一种让对方不敢小觑的距离感,和珅对他也表现出几分敬畏和客气,这既是他的生存智慧,也是他在权力场中博弈的策略。 信源:《清史稿·方观承传》 七年,授直隶清河道,署总督史贻直奏勘永定河工 《清史稿·方观承传》十四年,擢直隶总督,兼理河道。十五年,加太子少保。 二十年,加太子太保,署陕甘总督。二十一年,回直隶任。