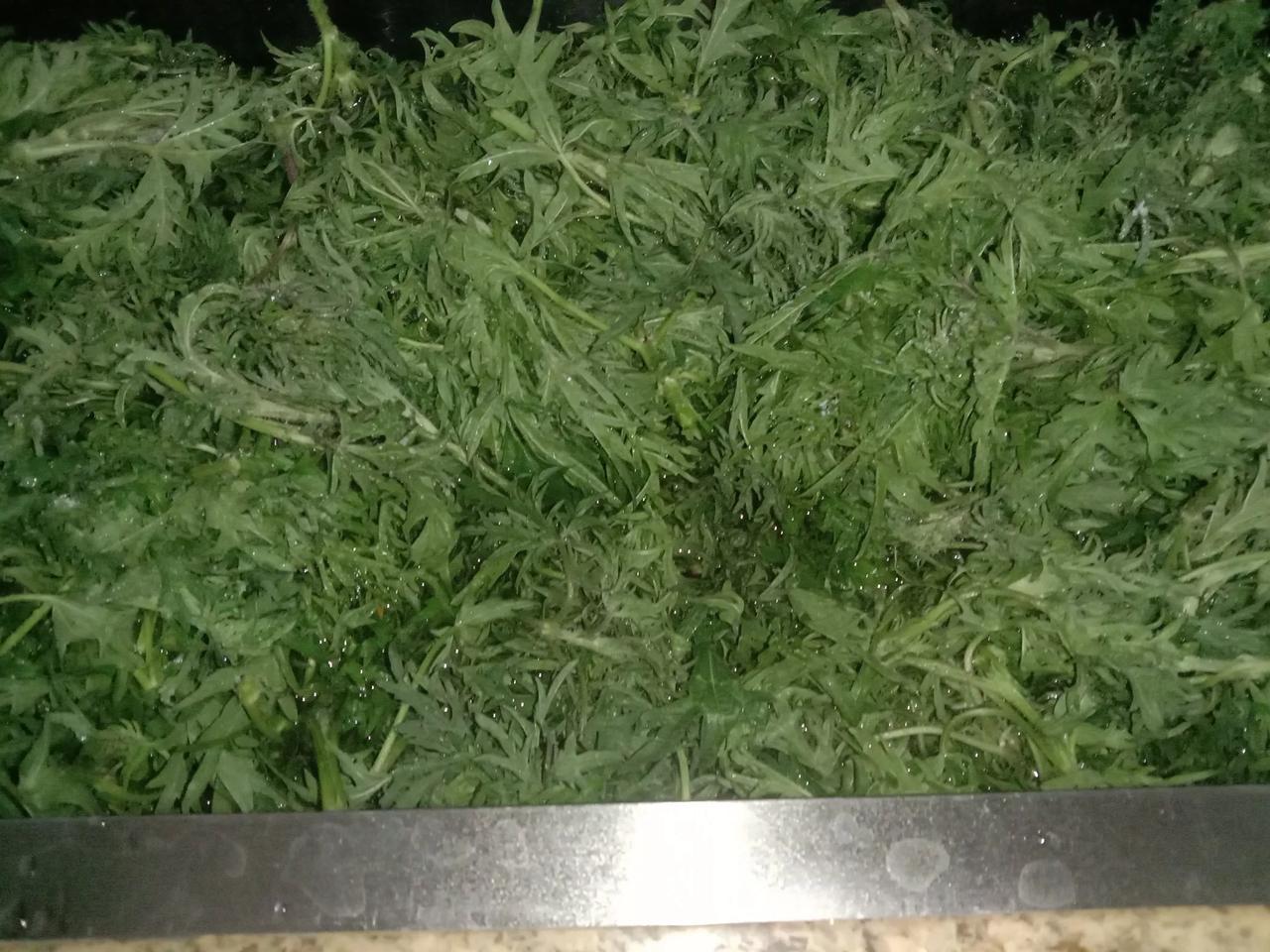

在我们老家,我婆家的村子叫章古台,汉语翻译就是有蒺藜的地方。那里的蒺藜的确比别的地方多点儿。 今天我在呼和浩特竟然发现了一个叫哈拉更的村子,这里的小荨麻的确很多。今天我也是特意来捡小荨麻才发现的。 语言这个东西,有时候真的很让人无语。 小时候,我二姑家的园子里长了几棵小荨麻。我妈爱吃那个菜,夏天经常去二姑家捡点儿回来做汤。我妈管这个菜叫哈拉盖。我怀疑那是蒙语名字,而且还是语气词。因为,这个菜浑身是刺,用手碰一下,就像烫了一样疼,蒙语烫就叫哈拉。有时候,人们被烫了或者突然有个疼痛感时,会叫“哈拉海烫”。我就经常这样,被虫子咬一下也会大惊小怪地喊一声“哈拉海烫”。我猜测这个哈拉盖就是,人们被它的刺扎后叫“哈拉海烫”而得的名字。 以前,我不知道它的汉语名字叫什么,一直没法跟汉族人说这个植物。实在描述不出来了就是说:“反正浑身是刺,碰了就像烫了一样疼。”然而自然界中这种浑身是刺的植物太多了,所以,人们也不知道我说的到底是什么。 后来,我读了童话《野天鹅》后,根据那里的描述,猜测哈拉盖有可能就是荨麻。 再后来,在网上查到荨麻的图片跟哈拉盖比较后,发现哈拉盖跟荨麻长得不一样。 前两天,小区里的三月姐和秋荣姐去捡这个菜,回来给我分了点儿。我家老包吃对口了,说:“哪天你也去捡儿,这东西真好吃。” 然后,我就从网上查它的学名,各种描述,但是,就是查不出来。最后,我一生气,直接输入哈拉盖,结果就查出了哈拉海这个名字,也叫小荨麻。图片跟我说的哈拉盖一模一样。我更加确定它的名字就是根据“哈拉海烫”来的。 今天,我来了兴致,约了三月姐和海玉姐去捡哈拉盖。坐了一个多小时的公交车,到了终点站下车,结果下车的地方就叫哈拉更村。那儿真的有很多很多的哈拉盖。蒙语报的站名就跟我们说的哈拉盖发音一样一样的。 奇怪的是那个地方的人都不知道它还能吃。他们管它叫细麻,序麻,寻麻。我不知道他们知不知道,他们的村名就是这个菜的名字。 让我哭笑不得的是,回来时,在公交站遇到一个老头,他看见我们袋子里的哈拉盖后,问我们捡它做什么?我们说吃,他听了很不屑地说:“我们这里的羊都不吃。”