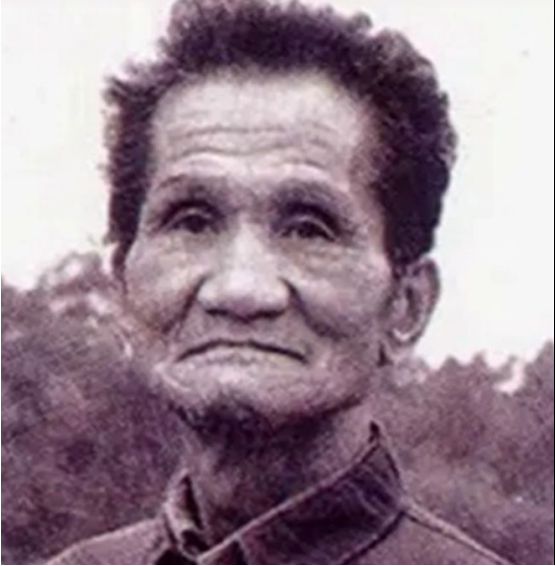

1947年冬,山东一户农家的女主人,将一些吃的递给门前的乞丐,乞丐没有接,开口的一句话却让女人泪流满面。 1947年11月的一个傍晚,山东阳谷县石佛镇韩庄村的王玉玲,一个坚韧的农村妇女,经历了无数沉重的岁月。自从她的丈夫韩子栋在1933年突然失踪后,她就一直独自抚养女儿韩秀融。村里流传着韩子栋参与革命、被抓或牺牲的各种说法,但无论如何,王玉玲都坚持等待,尽管生活的重担压得她几乎喘不过气来。 韩子栋出生于一个已衰败的乡绅家庭,从小生活在贫困之中,但他不甘于此,青年时期即投身于国民革命,后因革命理念与国民党的分歧,转而支持共产党。由于参与组织工人罢工和农民运动,他被视为国民党的眼中钉,迫使他多次逃亡并最终失踪。 1934年,韩子栋被捕并关押在渣滓洞,开始了长达十四年的牢狱生活。在狱中,韩子栋展示了极高的精神力量和坚强的意志,即便在极其艰苦的条件下也未曾放弃希望。 韩子栋的逃亡之旅充满了危险和不确定性,但他的意志坚定不移。1947年的夏天,韩子栋从长期关押他的渣滓洞监狱中逃脱。渣滓洞,一个位于重庆郊外的地方,四周被荒凉的山峦包围,监狱内部设施简陋,光线昏暗,监狱的氛围阴沉,守卫森严。韩子栋在这里度过了多年的黑暗时光,在这里,他经历了人性的极端考验和身体的极限折磨。 逃脱的那天,天空灰蒙蒙的,乌云密布,似乎预示着即将到来的风暴。韩子栋利用看守的疏忽,伪装成一个普通的犯人在院子里劳动。当看守们在角落里打牌,沉浸于自己的小乐趣时,他悄悄地溜到了不常有人来的后院。心跳加速,每一步都显得异常沉重,他深知一旦被发现,等待他的将是更加残酷的惩罚。 韩子栋的脚步轻盈而迅速,尽量避免发出任何声音。他来到一处杂草丛生的围墙边,这里的墙砖由于年久失修而松动。在月光的微弱照射下,他用尽全身力气,悄无声息地挪动了几块松动的砖头,终于在墙上留下了足够他通过的空隙。韩子栋顿了顿,深吸一口气,猛地挤过那狭窄的开口,逃向自由。 一旦越过监狱的墙,韩子栋便投身于茫茫的夜色中,穿过稀树林和荒芜的田野。他时而蹲伏,时而疾跑,以最大的努力摆脱可能的追踪。夜晚的寒风刺骨,但他的心中只有一个念头:自由。虽然体力透支,饥饿和寒冷交迫,但他的心灵却异常兴奋,这种从死亡边缘挣扎回来的感觉让他几乎忘记了疲惫。 逃亡中,韩子栋遇到了几个乡村,他避开灯火通明的地方,选择在夜色中绕行。在一次偶然的机会中,他得到了一位老农的帮助,这位老人在夜深人静时给了他些食物和衣物,并指了一条通往城镇的小路。韩子栋感激地点头,没有多说什么,急匆匆地继续他的旅程。 韩子栋蹒跚行走于黄昏的乡间小路,周围是熟悉的田野和远处轮廓模糊的小山。他的身影在落日的余晖中显得格外孤单,每一步都像是在与命运抗争。尽管风吹动了他褴褛的衣服,带来一阵阵寒意,但他的内心却是火热的,充满了对自由的渴望和对家的思念。 韩子栋的每一步都显得异常沉重,他的衣服破烂不堪,脸上和手上满是由草丛和灌木丛中留下的划伤和泥土。他的脸庞因长时间的风吹日晒而变得黝黑,眼中却闪烁着坚定的光芒。这是一个从地狱边缘逃回人间的男人,每一个呼吸都充满了对生命的珍惜。 站在自己曾经的家门前,他看到了王玉玲,那个曾经誓言要与他共度一生的女人。她的模样没有太多的改变,只是脸上的皱纹多了几许,眼中带着岁月的痕迹。她正准备给一位看似乞丐的人递食物,那人衣衫褴褛,与他此刻的模样无异。 韩子栋站在阴影中,心中泛起一阵复杂的情绪。这么多年来,他多少次在梦中想象过这一幕的到来,多少次在狱中的黑暗中祈祷能有机会再见到妻子一面。现在,当梦想成真的那一刻到来,他却突然感到一种说不出的恐惧:这么多年的苦难和改变,他还是曾经那个她熟悉的韩子栋吗? 当王玉玲递出食物时,韩子栋深吸一口气,用他那沙哑但坚定的声音说出了那句令人震撼的话:“我刚从渣滓洞跑出来。”这句话如同冬日里的霹雳,瞬间击中了王玉玲的心。她手中的食物盘掉落在地,眼泪如断了线的珠子般滚落下来。 王玉玲呆立片刻,随后她仿佛认出了眼前这个疲惫不堪的身影。她颤抖着手,几乎不敢相信自己的眼睛,步履蹒跚地走向韩子栋。当她触碰到韩子栋那瘦骨嶙峋的身体时,所有的疑虑和不安瞬间化为乌有,她紧紧地抱住了他,仿佛要将多年的思念和寂寞全部倾注于这一个拥抱。 重逢后的日子里,韩子栋尽管频繁受到过去阴影的困扰,但他仍旧坚持向村里的年轻一代讲述自己的经历。他不愿让历史的苦难被遗忘,希望通过自己的故事警醒人们:自由和尊严是人类最宝贵的财富,值得我们不惜一切代价去守护。