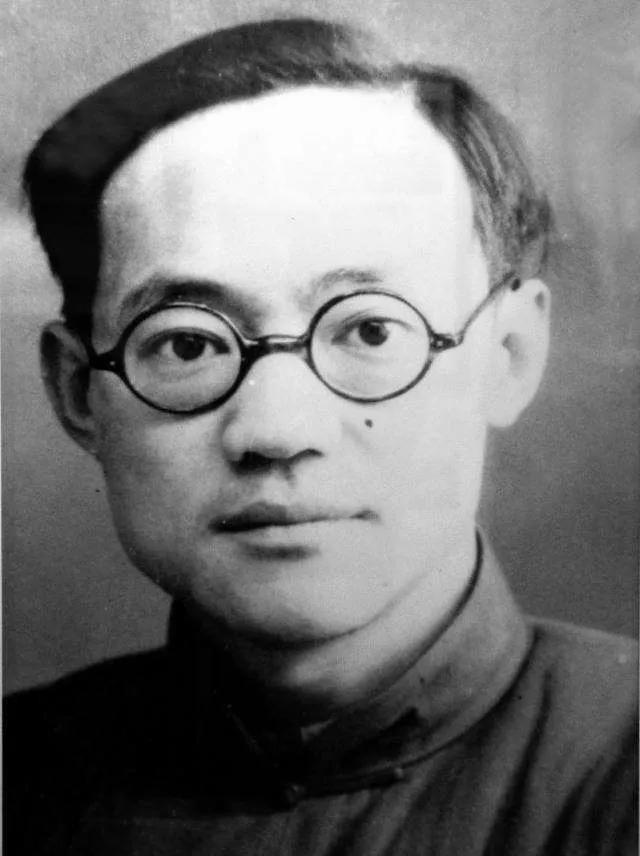

1972年8月,萧珊躺在手术室,她面色苍白,形容枯槁。5天后,巴金焦急地赶往医院,看到萧珊已被盖上白布,推往太平间,他把萧珊的骨灰放在枕边,孤独33年,拒绝再娶。 1972年8月,萧珊躺在手术室,面色苍白,形容枯槁。 五天后,巴金赶到医院,眼睁睁看着她被盖上白布,推往太平间。那一刻,他的心碎了。 从此,他把她的骨灰放在枕边,孤独地过了33年,拒绝再娶。这不是小说里的情节,而是真实发生在巴金和萧珊身上的故事。他们相识于书信,相守于乱世,最终却被病魔拆散 巴金,原名李尧棠,1904年生在四川成都一个封建家庭。他早年受西方文学和无政府主义影响,1927年去法国留学,写下不少震撼人心的作品。 萧珊原名陈蕴珍,1918年出生在浙江宁波一个书香门第。她从小爱读书,尤其喜欢文学,1936年在上海爱国女子中学读书时,偶然读到巴金的《家》。这本书让她感触很深,她提笔写信给巴金,聊自己的想法。巴金收到信,被她的见解打动,回信叫她“小友”。两人就这样通过书信认识了。 通信半年后,萧珊提出见面。那年8月,她18岁,在上海新亚饭店第一次见到巴金。巴金比她大14岁,已经是文坛名人,但两人聊文学聊得很投机。从那以后,萧珊常去巴金住处,帮他整理书稿,还聊创作。她在巴金鼓励下写了第一篇文章《在伤兵医院》,发表在《烽火》杂志上。这段缘分,从一封信开始,慢慢变成了更深的感情。 1938年,萧珊高中毕业,决定跟着巴金南下广州。那时候正值抗战,路上不太平,但她还是义无反顾。1939年,她考进西南联合大学外文系,课余时间还坚持给巴金写信。1944年,两人终于在贵阳花溪结婚。婚礼很简朴,借了一间小木屋,连像样的家具都没有。次年,他们的女儿李小林出生,1949年又有了儿子李小棠。一家四口虽然日子清苦,但感情特别好。 萧珊不只是巴金的妻子,还是他的助手。她帮他抄稿子、改文章,家里大小事也全靠她操持。巴金忙着写书,她就默默支持,俩人互相依靠着过了好多年。那时候生活条件差,物资也不多,但他们从没抱怨过。萧珊一直觉得,能陪着巴金,再苦也值得。 1972年6月,萧珊身体开始不行了,反复发烧,人也瘦得厉害。她还是硬撑着给巴金做饭,想让他安心写作。到了7月,她住进上海华东医院,检查结果出来,是晚期癌症,癌细胞已经扩散。医生说手术是最后的机会,但希望很小。巴金听到这个消息,整个人都懵了。他陪着萧珊,盼着奇迹出现。 8月,萧珊进了手术室。手术做了好几个小时,巴金在外面等着,心急如焚。可惜,医生最后还是没能救回她。手术失败后,萧珊走了,留给巴金无尽的遗憾。五天后,他去医院领了她的骨灰,捧着骨灰盒回了家。从那天起,巴金的生活就变了样。 萧珊去世后,巴金把她的骨灰放在枕边,每天都对着它发呆。家里人劝他再找个伴,他死活不肯。他说,萧珊是他这辈子唯一爱的人,别人谁也代替不了。1975年,他把骨灰正式带回家,摆在床头柜上。晚上睡不着,他就摸着骨灰盒,好像这样能离她近一点。 那几年,巴金开始写文章怀念萧珊。《怀念萧珊》《再忆萧珊》这些文章,都是他用笔记录对她的思念。 他写道,萧珊的骨灰里有他的血和泪。每写一句,他都像在跟萧珊说话。读者看了这些文章,都被他们俩的感情感动得不行。巴金还常翻他们早年的信,信纸都黄了,他还是舍不得扔。 1983年,巴金得了帕金森病,手脚抖得厉害,可他还是坚持写作。1998年,他住进华东医院,身边还带着萧珊的骨灰盒。2005年10月17日,他在上海去世,活了101岁。去世后,他的骨灰和萧珊的骨灰一起撒进东海,俩人终于又在一起了。 巴金和萧珊的爱情,简单又深刻。从一封信开始,到最后生死相随,他们用几十年证明了什么是真正的感情。萧珊走了,巴金守着她的骨灰过了33年,这种坚持不是谁都能做到的。他们的故事让人感动,也让人忍不住想:这样的爱情,现在还有吗? 巴金说过,他一生只够爱一个人。他做到了。萧珊也一样,把最好的年华给了他。这份感情,没那么多花哨的东西,就是实实在在的陪伴和付出。看完他们的故事,你是不是也有点感慨?欢迎在评论区聊聊你的想法,或者分享你自己的爱情故事。