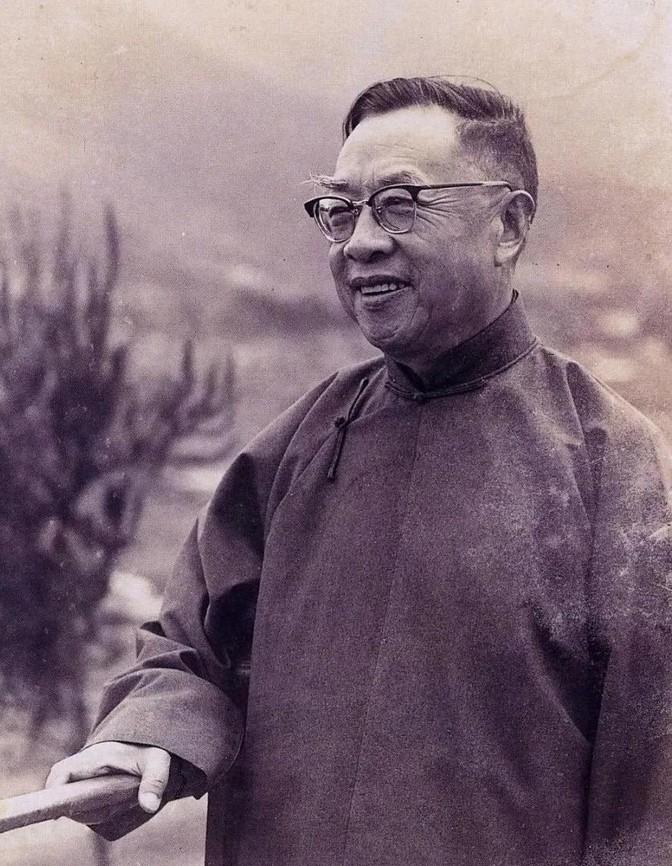

1990年,95岁高龄的他被赶出了自己的家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡。他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。他出生名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学。他就是一代国学大师钱穆。 钱穆,1895年出生在江苏无锡一个书香世家。小时候,家里条件还不错,他打小就泡在书堆里,尤其喜欢翻历史书。可惜好景不长,家道中落后,他没钱上大学,只能回乡当小学老师。但这家伙不甘心平凡,一边教书一边自学,硬是靠着一股钻劲儿啃下了不少古籍。 到了20多岁,他开始写文章,研究历史,那水平连大学教授都刮目相看。1930年,北大历史学家顾颉刚读了他的论文,直接拍案叫绝,把他拉进了学术圈。从此,钱穆算是正式入了行,先后在北大、清华、云南大学、西南联大教书。那时候正值战乱,他带着学生辗转各地,讲台上从不含糊,课讲得深入浅出,连门外汉都能听出味道。 钱穆的学问有啥特别的?他不像有些人一味吹捧西方,也不死守老传统,而是想从中国历史里挖出点真东西。他常说,中国几千年的历史不是一堆破烂,而是有根有魂的宝库。他的书,比如《国史大纲》,把中国历史的脉络梳理得清清楚楚,读完让人觉得自豪又踏实。 1949年,国内打得不可开交,钱穆带着一腔热血去了香港。那会儿香港还是英国殖民地,中文教育稀稀拉拉,很多年轻人连自己的文化根儿都快忘了。钱穆看不下去了,决心办一所中国人自己的学校。1950年,新亚书院成立了,条件苦得不行,教室破旧,经费靠他四处化缘。可他不怕苦,亲自上课、写书,硬是把这所小书院撑了起来。 十六年后,新亚书院跟另外两所学校合并,成了今天的香港中文大学。这所大学如今在亚洲名声响当当,可谁还记得当年那个满头白发的钱穆,为了几块办学经费跑断腿的模样?他不光是教书,更是用行动告诉大家:中华文化不能丢,哪怕在海外,也得有个安身立命的地方。 1967年,钱穆从香港搬到台北。那时候,他已经70多岁了,身体也不大好,但他还是闲不下来,继续写书、做研究。他的《中国历代政治得失》就是在台北完成的,这本书牛在哪儿?它把汉、唐、宋、明、清五个朝代的政治制度掰开揉碎地分析,告诉你每个朝代为啥行、为啥不行。后来的历史学家读了这书,都说钱穆真是个明白人,看问题太透了。 可就在他安享晚年的时候,麻烦来了。早年为了办新亚书院,他拿过台湾方面的资助。现在,有些人觉得他“欠了债”,得用影响力帮他们说话。可钱穆是个硬骨头,他搞学问从不看人脸色,想让他当传声筒?门都没有。他的直脾气得罪了不少人,再加上学术观点跟当局不对付,矛盾越积越深。 到了1990年,95岁的钱穆已经病得很重,走路都得拄拐。可就在这时候,有人以各种理由把他从台北的住所赶了出去。具体原因至今众说纷纭,有人说是政治报复,有人说是利益纠纷,总之,这事儿在当时闹得沸沸扬扬。一个德高望重的老人,被这么对待,谁看了不心寒? 赶出去后,钱穆的身体和精神都垮了。短短两个月,他就撒手人寰,走的时候95岁。临终前,他念念不忘故乡无锡,想让骨灰埋回大陆,可惜这愿望也没实现。海峡两岸一水之隔,对他来说却成了永远的遗憾。 钱穆走了,可他留下的东西一点没少。他的书到现在还摆在书店里,《国史大纲》《中国历代政治得失》这些经典,学者们翻来覆去地读,越读越觉得有嚼头。他跟吕思勉、陈垣、陈寅恪齐名,被叫作“史学四大家”,这名头不是白来的。他用一辈子证明,中国历史不是死的,是能给今天的人指路的活学问。 香港中文大学是他亲手种下的树,如今枝繁叶茂,培养了一代又一代学生。台北的学术圈也忘不了他,他的思想在那儿生了根,发了芽。有人说,钱穆是个理想主义者,活得太认真,可也正因为这份认真,他才能在乱世里闯出一片天。