14万赔偿为何撬不动一个父亲的执念?湖南母子坠河后续,丈夫对赔偿协议不满,要追责老师

2025年6月23日,湖南澧县高一学生田某某因上课玩手机被叫家长,母子随后溺亡,父亲却在获得14万赔偿协议后拒绝签字,誓言“不签协议,不要钱,只要真相”。这场悲剧背后,究竟藏着怎样的真相博弈?

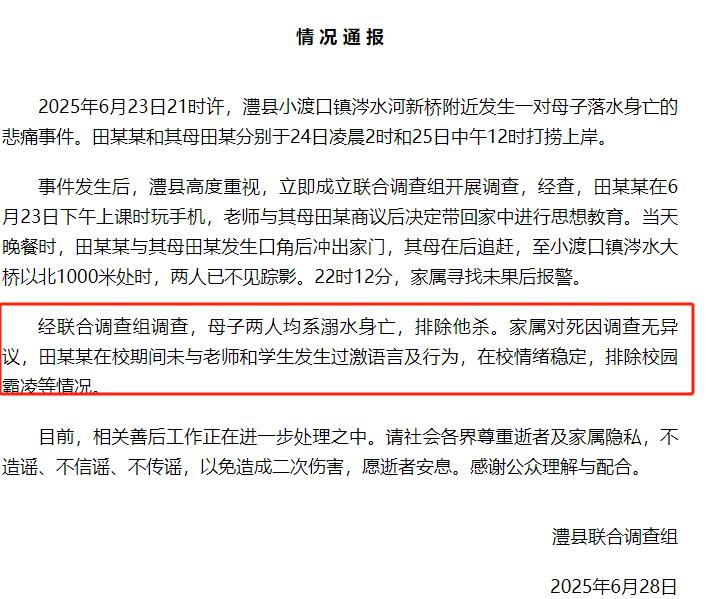

6月23日下午5时许,澧县二中高一班主任发现学生田某某在课堂上使用手机,随即联系其母亲田某。按照校规,学生违规需由家长接回家进行教育。监控画面显示,田某与老师短暂交谈后,母子二人离开学校。然而当天晚间,母子因手机问题发生激烈争执,田某某负气出走,母亲追赶至涔水河边后双双溺亡。

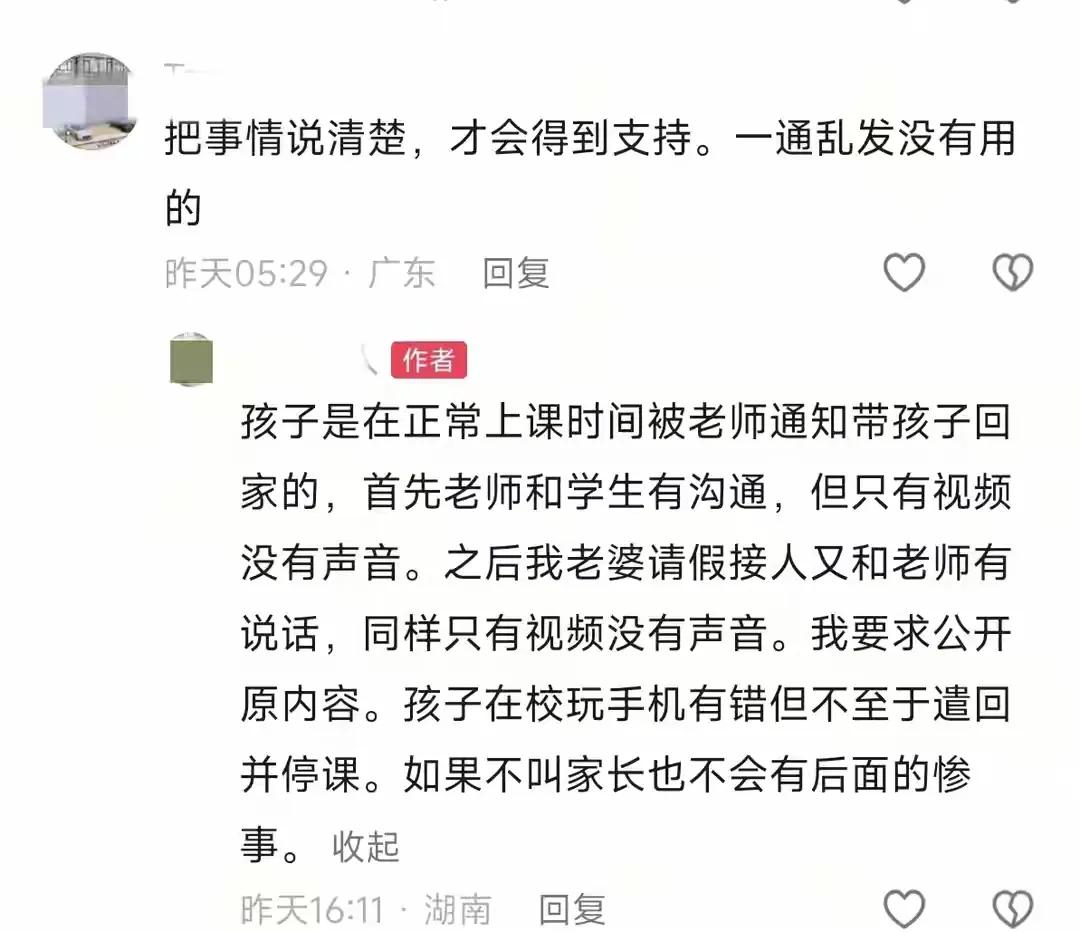

警方通报排除他杀与校园霸凌,官方调查称田某某在校情绪稳定,学校处理流程合规。但田某丈夫沈先生始终无法释怀——他反复质问:“孩子只是玩了手机,老师到底说了什么?”

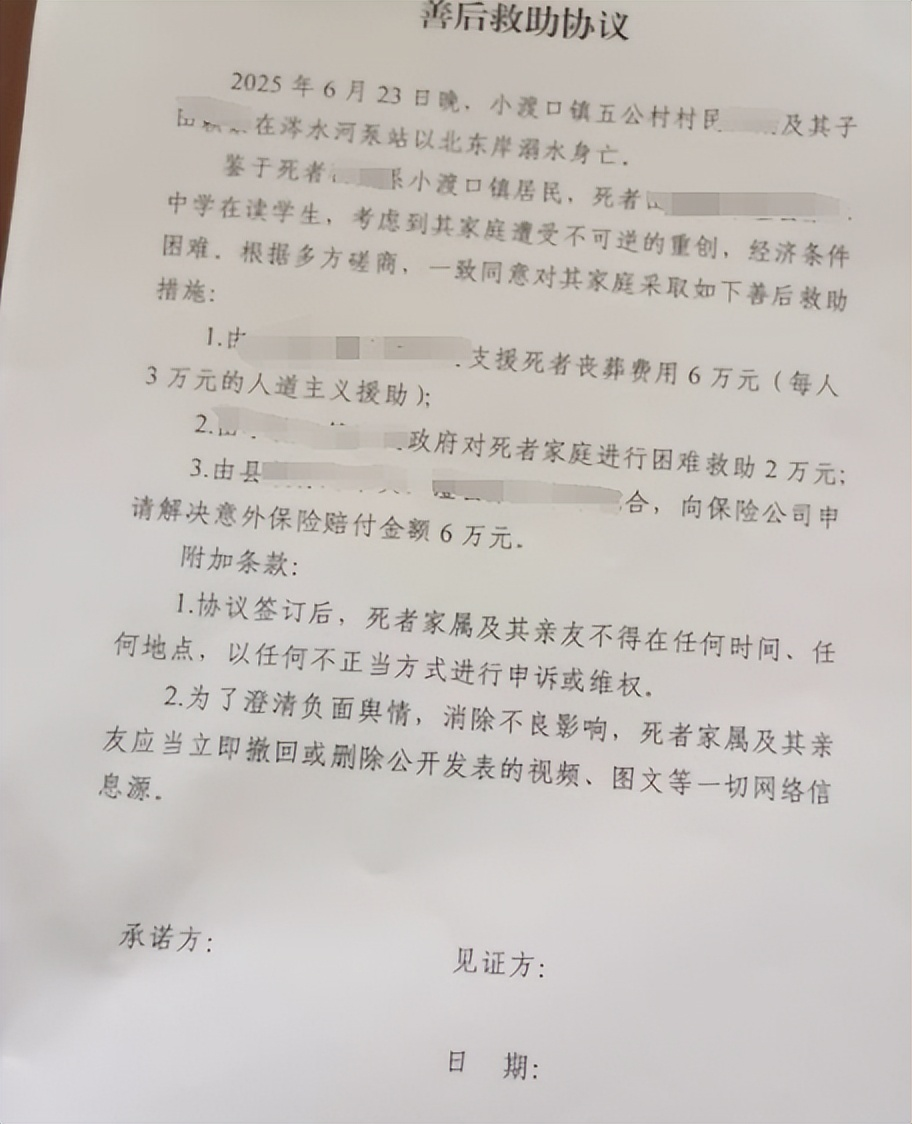

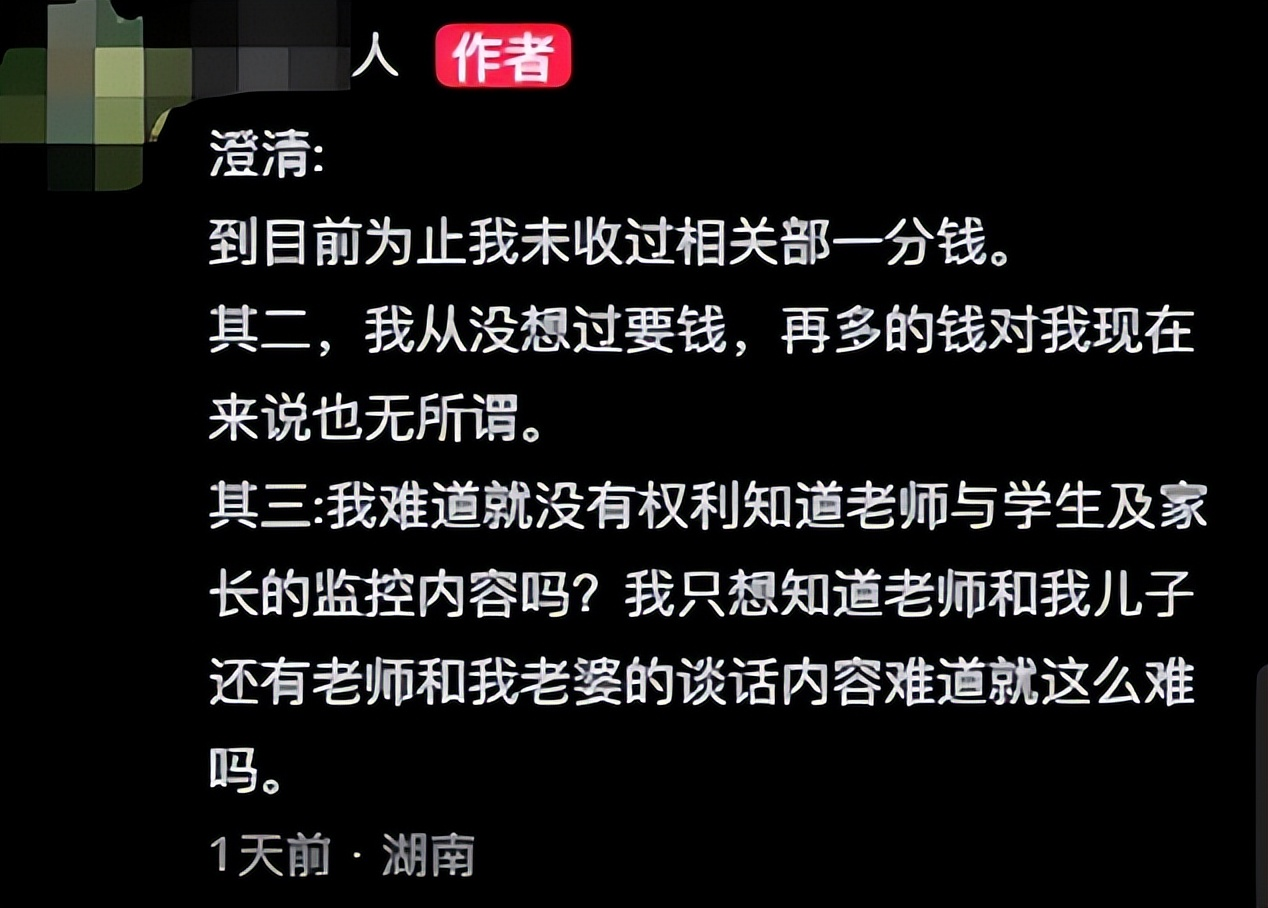

事发后,当地政府提出总额14万元的善后方案:政府补助8万、保险赔付6万,但要求家属删除所有网络发声并承诺不再维权。沈先生却将协议内容公之于众,明确表示“钱不重要,只求真相”。他质疑学校隐瞒谈话细节,认为老师“过激言语”间接导致悲剧,甚至托人打听监控是否有录音线索。

这一举动引发舆论分裂:支持者认为学校应公开谈话内容以自证清白;反对者则批评沈先生“借机讹钱”,认为家庭教育失职才是主因。网友“老张说事”评论:“叫家长是正常流程,家长自己没管好孩子,凭什么怪学校?”

教育惩戒的边界在哪里?这场风波折射出当代教育的深层矛盾。一方面,教师因怕担责而不敢管学生,另一方面,家长对校方过度维权又加剧了信任危机。澧县二中教师私下透露,学校已开会强调“处理学生问题需谨慎”,但具体操作仍无统一标准。

教育惩戒权的模糊性在此事件中暴露无遗。田某某并非个例——类似因手机问题引发的家庭冲突近年频发。某中学心理教师指出:“青春期孩子对手机依赖严重,但教师缺乏专业心理干预能力,往往只能采取‘简单粗暴’的管理方式。”

沈先生的坚持固然令人唏嘘,但真相或许永远无法还原。监控无录音、老师谈话内容成谜,这场悲剧最终成为“罗生门”。更值得警惕的是,类似事件正在全国多地重演:

2023年浙江某高中生因被没收游戏机跳楼。2024年广东某中学学生因作业问题离家出走等。

这些案例背后,是家庭与学校间日益脆弱的信任纽带。正如教育专家所言:“教育不是单打独斗,但如今家长与教师都在‘背锅’,谁来为孩子的心理健康买单?”

结语:悲剧之后,我们该反思什么?

田某某的离世令人痛心,但比死亡更可怕的是“沉默的代价”——当教师因怕担责而放任学生违规,当家长因焦虑而将责任推给学校,最终受害的只能是孩子。

这场14万赔偿引发的舆论战,或许该让所有人清醒:教育惩戒的边界、家庭沟通的裂缝、青少年心理干预的缺失,这些问题的答案,或许就藏在每一对亲子关系的日常里。