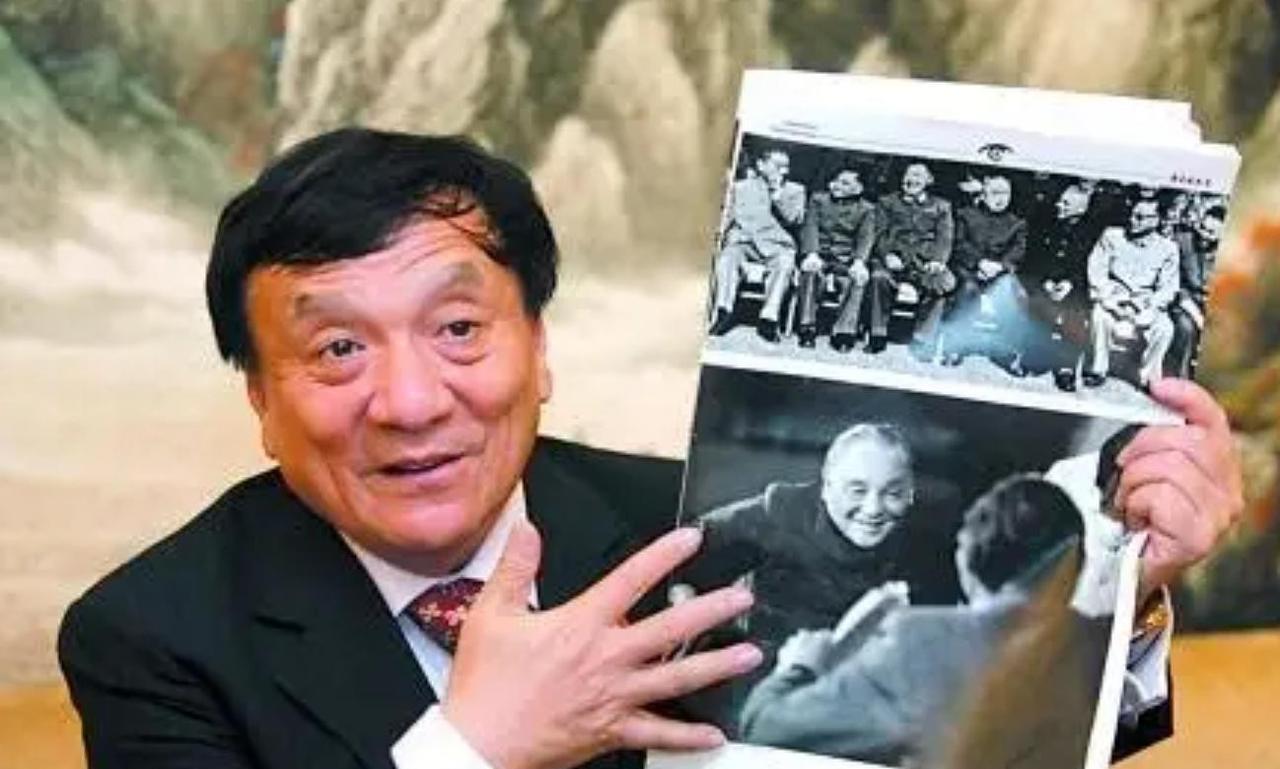

1961年,杨尚昆的二儿子杨绍明,小时候很淘气,一直是中南海里的“孩子王”,就连毛主席也非常器重他,甚至还直言:“这个杨小二将来可以当中央委员,候补期18年。” 那一年,北京的冬天格外干燥,午后阳光落在西花厅的红砖墙面上,映得琉璃瓦光泽熠熠。 十二岁的杨绍明飞快穿梭在松柏间,肩上挂着父亲刚送的那台莱卡M2,相机背带在胸前一晃一晃,像一条顽皮的尾巴。 他对镜头才刚刚有了最初的好奇,却已经懂得把焦点对准身边的叔叔伯伯。 毛泽东踱步湖心岛,周恩来挥手让警卫别跟太近,朱德捧着一壶热茶对着低空飞过的大雁出神,这些瞬间在快门咔嚓声里被悄悄锁进胶卷。每当冲洗厂送回那一卷卷半透明底片,孩子的兴奋就像翻江倒海般涌出,中南海里的工作人员见他便笑着喊“小二又出大作啦”。 生活在高墙深宫般的政治中枢,人情冷暖和时代风口都在小小年纪的瞳孔中留下印痕。 著名的“孩子王”外表顽皮,心里却早早明白分寸。 毛泽东散步经过看到他蹲在花坛边调焦距,会拍拍他的肩膀说一句“别着急,慢慢来”。 故事很快迎来一个急转,临近中考,杨绍明在语文、历史、外语卷面上成绩亮眼,数学却像走进迷宫怎么也出不来。 分数公布那天,他把自己关进偏房,一下午都没搭理人。 傍晚散步回来的毛泽东被这股低气压吸引,询问缘由后,说了一句颇有分寸的安慰:“数学拦住了路就换条路走,跟工人兄弟聊聊天也是课堂。”一句平和鼓励帮少年卸下心理包袱。 他跑去图书馆翻摄影期刊,陪后勤师傅修理老旧放映机,用镜头记录工棚里挂着汽灯的夜晚。 第二年,北京大学招生简章贴到学校公告栏,杨绍明毫不犹豫报考新闻专业。 面试当天,他递上自冲照片集,考官翻着翻着频频点头,这个小档案袋就像一张通行证,为他打开北大校园的大门。 进入大学,他把大部分时间泡在暗房。 北平初春湿冷的风透过百叶窗缝隙钻进袖口,指尖却始终稳稳夹住显影盘,在红光灯下守着影像浮现。教室里那台放映机播放欧洲纪实摄影大师的作品,他在课后反复推片、拉片,琢磨构图与光影的平衡。 二十世纪八十年代初,中国悄然站到改革与复苏的门槛上。 邓小平外出考察、接见外宾、会见群贤,都需要影像记录来传递新气象。新华社点名调北大优秀学生进总社,杨绍明的档案袋引起资深编辑注意。 试拍任务排在他面前:跟拍邓小平在人民大会堂会见港澳工商界人士。 现场灯光复杂,老式闪光灯色温不稳,绝大多数新人拍出的底片或过曝或偏色。 杨绍明换上高感胶卷,利用天花板漫反射调平光差,片子洗出后,邓小平抬手示意嘉宾落座的那一瞬结构简洁,人物与建筑曲线自然融合。 编辑会上一锤定音,这个年轻人跟拍效果极佳,自此被留在重大报道组。 一段紧贴时代心跳的旅程由此展开,1984年十一月凌晨,钓鱼台国宾馆静得只剩枯叶刷地的沙沙声。邓小平披着睡衣在客房灯下读文件,台灯罩泛着朦胧光晕,显露几分疲惫又坚定的神情。杨绍明蹑手蹑脚,调整快门速度到三十分之一秒,小心按下快门,连呼吸都压到最轻。 两周后,新华社内参以黑白半幅刊载此片,评论员称“镜头里看到的是一位老人对国家前路认真思考的背影”。邓小平拿到刊物时轻轻一笑,把照片递给秘书:“这下可让大家知道晚上不止是写批示,也得读厚厚的调研报告。” 1987年,他在第四届中国摄影大展呈上组照《退下来的邓小平》。 评委看到邓小平脚踩白布拖鞋、抱着孙子逗乐的画面,连称新鲜。作品随后送往荷兰海牙参加荷赛比赛。 国际评委反复推敲,认为这些影像让政治领袖回到日常场景,引发观众情感共振。 最终,新闻人物类铜奖授予这位来自中国的年轻记者,他也成为中国大陆首位获此殊荣的摄影师。消息传回北京,同行围在暗房门口拍肩祝贺,胶片在显影液里轻轻荡漾,全屋弥漫淡淡醋酸味,他的笑意透过口罩都挡不住。 镜头光圈之外,还有人生的暗涌。 特殊年代的逆风卷过高校,他被点名下放北方山区。山里的课堂用煤油灯照明,黑板边缘残破,学生鞋面露出脚趾。白日教书,夜里他把窗台拆下的碎玻璃削成简陋放大镜,托村民帮忙配药粉自己动手显影。那台陪伴多年的莱卡被收走,他就用木盒、针孔和切割饮料罐替代镜头,硬是拍下梯田上霞光洒下的劳作场景。 多年后,当事人回忆起那段日子,总说“杨老师整天笑嘻嘻地忙,像打不倒的小陀螺”。正是那份倔强,让困顿没有抹平对艺术的热情。 八十年代末回到北京,他的作品视野不再局限领导人日常,更转向城市变迁。天桥下的旧货摊、亮马河畔冒出脚手架的新楼、国贸工地第一根桩沉入土时发出的闷响,都被记录。 学术圈开始引用这些影像研究首都空间更新,认为比单纯文字更能在以后的研究里恢复城市肌理。一次在清华讲座上,有学生问“拍那么多建筑,会不会失去人文温度”。 杨绍明脸上闪过一丝顽皮表情,指着投影答:“看似钢筋水泥,镜头里其实藏着工人汗水、商贩吆喝,故事全在人味儿上。”