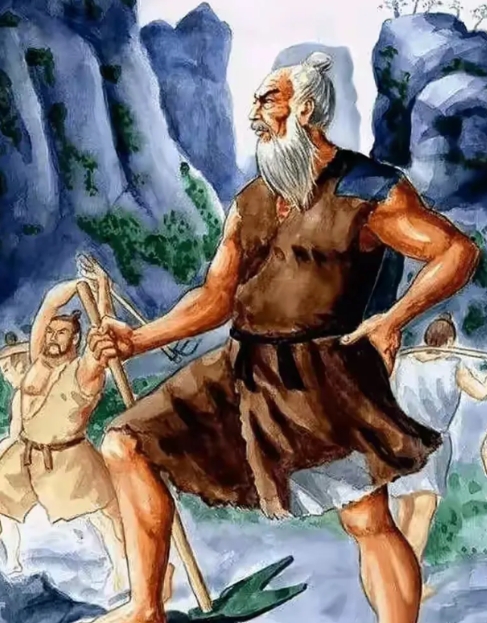

“一定要把《愚公移山》这篇课文移走,它真的太可怕了!我们一起投票把它否决掉!”2014年在南开大学的一次演讲中,为何一位诗人突然提出要将《愚公移山》这篇课文给移走? 2014年,在南开大学的一场公开演讲中,著名诗人席慕蓉投下了一个出人意料的“文学炸弹”,当现场讨论还停留在生态保护与文化价值的抽象命题上时,她忽然提出一个问题:如今的语文课本中是否还保留着《愚公移山》? 当台下学生给出肯定答复后,她紧接着说,这篇文章“真的太可怕了”,并建议将其从教材中移除,这一观点迅速在网络上引起轩然大波,一时间舆论四起。 作为一篇家喻户晓的古代寓言,《愚公移山》早已被几代人视作坚韧不拔、持之以恒的精神象征,故事讲述了年迈的愚公面对太行、王屋两座大山阻碍通行,不畏艰难,决心世代接力将山移除。 这种“明知其难、依旧为之”的精神,被用来激励无数人面对挑战不退缩,从儿童的启蒙阶段到成人的职业生涯,这种精神内核在中国社会中具有深远影响,从20世纪初进入现代语文教材以来,《愚公移山》一直稳居课本中的“经典之列”。 可席慕蓉的发言从另一个维度挑战了这一传统地位,她并没有否定“坚持”这一精神本身的价值,而是质疑故事中所体现的人与自然关系是否适合当代价值导向。 在她看来,愚公一家为了便利自身出行而计划铲平整座山体的做法,忽略了自然环境的完整性,尤其在当今全球生态问题日益严峻的背景下,将这种“强行征服自然”的行为继续以正面教材的形式传授给儿童,可能会无意间灌输错误的价值取向。 席慕蓉担心,传统寓言中那种“只要有决心就可以改变自然”的理念,会在无形中助长人类对自然的过度干预与掠夺。 她的看法引发了极大争议,不少人认为她的观点是在“吹毛求疵”,许多读者表示,自己从未将《愚公移山》理解为破坏生态的故事,而只是把它看作是一种励志象征,即使目标再遥远,只要不懈努力,终将克服困难。 他们强调,教材选用这篇文章的目的并非鼓励孩子去移山,而是让他们理解面对问题不逃避、不轻言放弃的重要性。 也有人从另一个角度回应了这场争议,他们认为席慕蓉的立场虽然不同寻常,却不应被简单视为“别有用心”或“崇洋媚外”,她所代表的是一种时代转型中的文化再审视,尤其是在全球范围日益重视可持续发展的今天,将古代寓言放在新的价值坐标中重新评估,既是一种文化反思,也是教育内容更新的契机。 在一些教育工作者看来,这样的讨论并非坏事,若能在课堂上引入对《愚公移山》的多元解读,比如精神层面的坚持与自然保护之间的张力,反而能帮助学生建立更完整的价值观。 从现实生活来看,“愚公精神”也早已不拘泥于“挖山”这一具象行为,在当代社会,许多“新时代愚公”的事迹正以不同形式书写着这个寓言的现代续篇。 有人耗尽半生在贫瘠之地开凿水渠,有人带领村民修建通往外界的天路,有人将荒岛变成栖息乐园,他们面对的“山”,或是自然障碍,或是社会困境,但他们身上的坚毅、奉献与担当,依旧延续着古人所传达的精神火炬。 这种现实中的例证也说明,《愚公移山》的内核并不必须等同于破坏自然,其真正价值在于人面对困难时所持有的态度和责任感。 席慕蓉的质疑,也不一定意味着她彻底否定这篇文章的全部意义,在不同历史阶段、社会背景与教育目标下,对同一文本的理解可能存在巨大差异,这种差异不应被视为威胁,反而是一个社会文化成熟与多元的表现。 也许正因如此,《愚公移山》是否应该退出课本,并不应成为一个非黑即白的选择题,更有价值的问题在于,我们能否在教材之外,为这篇文章开辟出一片多元视角的讨论空间,让学生在思考与争论中,建立起属于自己的价值判断能力。 信源:中国青年报——《愚公移山》不“可怕”

Bonne vie

愚公移山,是中华民族精神的一个重要组成部分,是民族韧性的故事话展示!哗众取宠地吹毛求疵,懂个屁啊砖家!