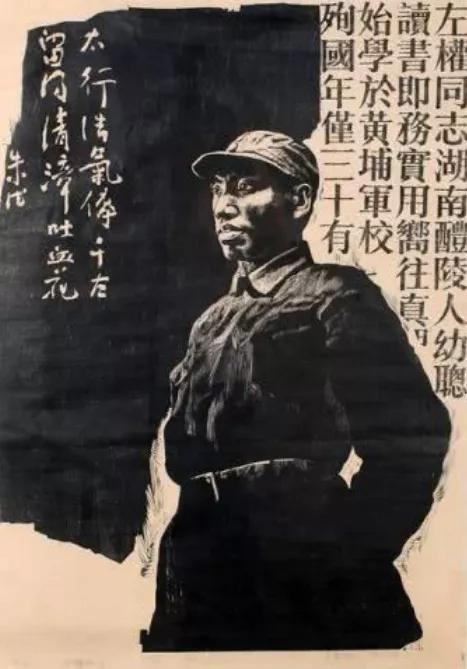

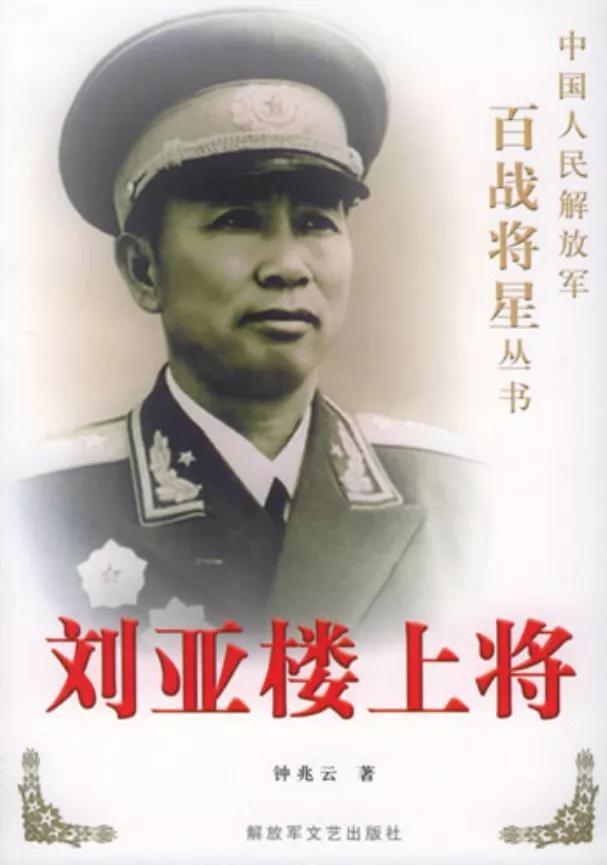

左权如果没有牺牲,55年授衔时,他会被授什么衔? “1941年5月25日,左参谋长,敌机动静有变,要不要再压一压电台?”总部分报室的小通讯员回忆,自己捧着刚译出的密电,隔着半开的门向屋里探头。左权摘下耳机,沉声回道:“情报要快,命令要准,压不得。”那一刻,八路军前敌总参谋长仍旧神情坚毅,谁也没有想到,仅隔一天,他就倒在了山西辽县的炮火里。假如历史翻转,左权活过这场空袭,再走过抗战、解放战争直到1955年,他会穿上怎样的肩章?这个问题,既关乎他个人履历,也折射出建军初期授衔制度的门道。 1955年授衔,评定标准远比外界想象得复杂:论资历,要看建军、开辟根据地和长期指挥野战的经历;论职位,野战军主要首长与大区司令部主要首长为核心;论威望,还得兼顾各大战略方向的平衡。最直观的例子是参谋长群体,多数止步上将:四野刘亚楼、二野李达、三野陈士榘、以及后来接替张震的一野阎揆要,皆在此例。换句话说,参谋长在“设想名单”里本就是“冲上将不冲元帅”的位置。 再看左权的早期轨迹。1923年考入黄埔一期,身为湖南醴陵农家子弟的他,锋芒并不耀眼;1925年才入党,比同窗陈赓、罗瑞卿晚了两年。彼时革命风起云涌,他却被选派赴苏深造,辗转中山大学、伏龙芝军事学院。留苏岁月让他补齐理论短板,俄语、兵学条文烂熟于心,但也直接错过南昌、广州、秋收等奠基性战役。等他1930年底回国,部队番号、根据地已是物换星移,他只好从福建闽西红十二军军长起步,再回到中央红军当参谋。在军功序列里,这段“学成归国再应聘”的经历不如一路摸爬滚打的“老班底”厚重。 真正镌刻他名字的,是宁都起义后出任红五军团十五军政委,再兼军长。可惜好景不长,“托陈取消派文件”风波让他被撤职,回炉中央教导师范学校。直到长征中期,他才重新成为红一军团参谋长,与林彪、聂荣臻并肩推演鲁班坝、土城一系列作战方案。客观说,这份履历证明他擅长筹划却少有“独当一面”实战指挥。《苏联工农红军步兵战斗条令》翻译版在延安印行,他与刘伯承昼夜核对标点,这类“幕后功劳”往往难以换算成头功勋章。 如果他没在黎城麻田殉国,后面至少要走两条路:一是继续做八路军总部参谋要职,二是被派到某个根据地出任野战师团首长,从二线走到一线。以1942—1945年的干部布局看,彭德怀麾下极缺精通俄式参谋程序的助手,左权极有可能接任华北敌后战场的总参谋长。抗战胜利后,重组中的华北军区并未设置独立野战集团,左权大概率会与聂荣臻、薄一波共事,而不是像林彪那样率东北主力南征北战。如此一来,解放战争中他也许只能以副职身份参与平津战役或太原围困战,贡献的重要性有限,很难积累“大兵团决战”主帅的资历。 值得一提的是,同期几位留苏回国、长期任参谋的将领在1955年都获上将:陈赓虽然比左权资历深,但也因此前很长一段时间未独立指挥大集团,止步上将;北京军区参谋长杨成武因平津战役功劳配上开国少将里稀缺的“准兵团级经验”,也升至上将;而职位与左权最相似的张震、陈士榘、阎揆要同为上将。于是横向对比,左权即使活着,也几乎不可能越过这条“参谋长天花板”。 有朋友或许要提“特殊贡献”加分。的确,左权在总部建立了一套适应敌后游击战争的情报汇总、炮兵射角修正表以及电台勤务流程,为后来华北军区和东北野战军沿用。可这种工作,放在评衔规则里往往被归为“技术兵种、院校科研”加分项,远不如“以军团级兵力拔掉省会”来得直观。对比同样搞技术出身的刘亚楼,纵然两渡大彰化、解放海南,他也没跻身大将序列。由此推断,左权的“加分项目”虽亮,却不足以拉升到元帅或大将。 试想一下,假如左权在解放战争进入野战建制,他最有可能成为华北或西北野战军的副参谋长或军区参谋长;再往前迈一步,也许能在抗美援朝后的志愿军总部任职。但参谋主官的评衔权重已几乎被55年授衔的实际名单锁定:朱德、周恩来之外,真正在“决策层”落位的叶剑英也只是大将。这样看,左权想摘元帅帽,几乎是不可能的任务;大将则需副总参谋长或各大军区兼野战军司令的经历加身,仍显不足。当时的评衔会议若摆出左权档案,多半得出的结论就是:“上将,够格也体面”。 不得不说,左权若能活到1955年,以他的学识与风骨,佩戴上将衔仍足以光耀门楣。穿上金黄领花,他很可能继续深耕学院教育,甚至主笔后来的《人民解放军战役条令》。那根未曾被空袭切断的指挥棒,也许会在他手里敲出另一种节拍。然而,历史的分岔口只有一次,55年授衔名册上,左权永远缺席。我们今天翻检档案,对他能否封上将或更高,不过是求得一个合理的估算,但那份对军人天职的坚守,却早已写在炮火停歇的山谷里。

潜水员

无知的二货键盘侠,张震55年是中将,左权是八路军副总参谋长,总参谋长叶剑英授元帅军衔,各个野战军的参谋长可以和总部的参谋长相提并论吗?

潇洒哥

元帅

天涯

大将妥妥的,而且前三都没问题!