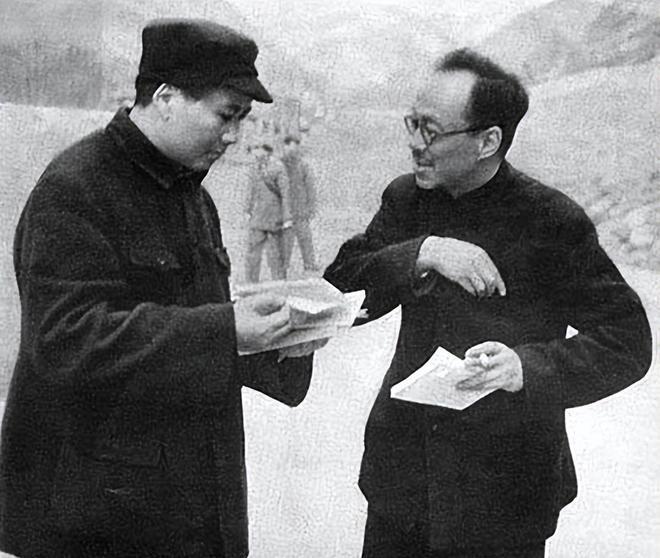

1955年全军授衔之前,刘少奇坚持反对给陈毅授元帅军衔,周恩来听闻此事,立马写了封信。 1955年,人民解放军首次搞军衔制,本来是件表彰老革命的大喜事,可背后却藏着不小的争论。陈毅,革命资历深厚,却已经转去国务院干行政活儿,刘少奇觉得这军衔不该给,力推还在军中挑大梁的粟裕当元帅。可周恩来一听这事儿,竟然从北戴河火速写信拍板,支持陈毅拿元帅军衔。 1955年,解放军搞军衔制,算是新中国军队正规化的大动作。那会儿,全国刚解放没几年,军队里都是打出来的老将,功劳簿上写满血汗。中央开会定元帅人选,本意是奖励革命功臣,顺便给军队立个标杆。可到了陈毅这儿,事情却起了波澜。陈毅那时候已经是国务院副总理,管着科学、政法、文化这些摊子,军务早不沾手了。刘少奇站出来说,这军衔得给现役将领,陈毅转行政了,不合适。 刘少奇一直觉得,军衔不是随便发的荣誉,得跟实际岗位挂钩。1955年的军队,正需要激励士气,粟裕这种从士兵爬上来的实干派,太有说服力了。粟裕打仗那是真硬气,车桥战役把日军打得找不着北,新四军第一师的名号,谁提起来不夸一句“能打硬仗”?刘少奇私下里都说过,粟裕这战绩,放哪儿都挑不出毛病。要是按军功和现役身份论,他当元帅还真不亏。 另一边,周恩来那时候在北戴河休养,听说陈毅的元帅军衔差点黄了,立马提笔写信,态度坚决。信里大意是陈毅的革命贡献不能抹杀。井冈山时期,他跟毛泽东、朱德一起扛枪,长征后留在南方打游击,抗战时领着新四军顶住压力,解放战争里又指挥华东野战军打了大胜仗。周恩来还拿苏联举例子,说人家元帅布加宁转地方工作也没摘军衔,陈毅留着元帅头衔,不但能表彰功绩,还能在外交场上给国家撑面子。 中央讨论时,他的意见分量重,基本定了调。1955年9月27日,中南海怀仁堂里,陈毅正式授了元帅军衔,还拿了一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。那场面,庄严得很,可背后这番博弈,却透着党内决策的复杂味儿。陈毅拿了元帅,粟裕没评上元帅,得了个大将军衔,继续干他的总参谋长。 陈毅从井冈山到解放战争,他跟着党走了几十年,仗打得漂亮,资历老得没法说。抗战时,新四军在华东硬是顶住了日军的围剿,解放战争里,华东野战军又是主力中的主力。陈毅指挥若定,战略眼光也好,功劳簿上随便翻一页,都是实打实的成绩。可刘少奇说得也没错,1955年的陈毅,已经不是军中人了,军衔给他,多少有点“破例”的意思。 粟裕论打仗,他绝对是顶尖的。车桥战役、苏中战役,解放战争里,他带着华东野战军跟国民党硬碰硬,硬是打出了威名。1955年当总参谋长,正干得起劲,按理说元帅军衔给他,军队里没人会不服。可惜,元帅名额就那么多,党内还得平衡各方意见。 周恩来不光讲陈毅的功劳,还点了外交的实际需求。那会儿,新中国刚跟苏联签了友好条约,亚非会议也在1955年4月开了,陈毅陪着周恩来出场,元帅身份确实给国家长了脸。苏联代表一看,这边副总理还是元帅,气场就不一样。反过来,粟裕留在军中,继续搞现代化建设,也没闲着。 回过头看,这场争论不光是给谁授衔的问题,更反映了党内决策的智慧。那时候,新中国刚起步,军队要正规化,国家要团结,国际上还得站稳脚跟。陈毅的元帅军衔,既是个人荣誉,也是国家需要的结果。粟裕没评上元帅,但大将军衔和总参谋长的位置,也足够说明他的分量。