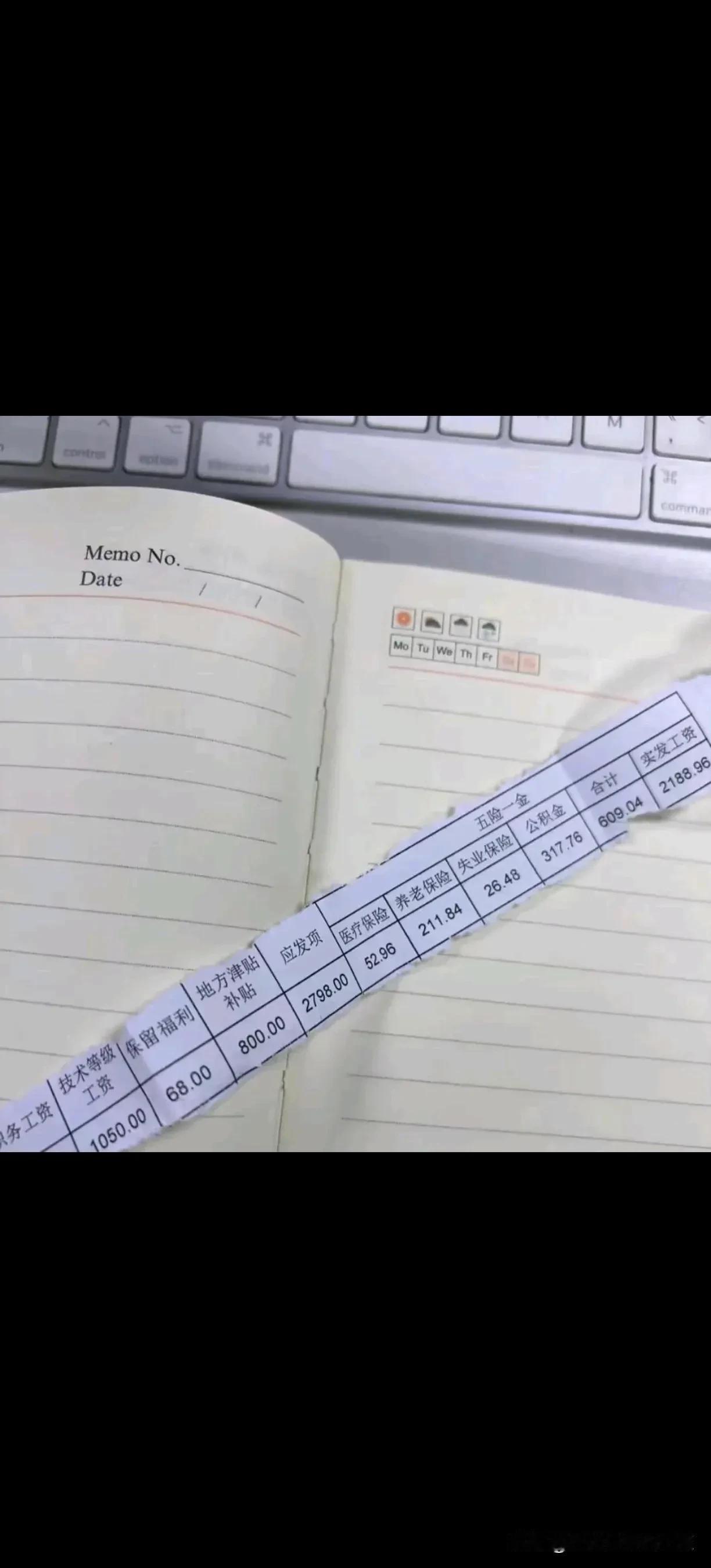

我国现存唯一的人民公社,记工分、分口粮,人均收入5000多 河北晋州有个周家庄,现在对外叫周家庄乡,可当地人心里,总还带着点 “公社” 的念想。 这地方特别在哪?全国人民公社在上世纪八十年代初就陆续散了,就它还揣着当年的本子,记工分、算口粮,集体的活儿干得热火朝天。 提到这个名字,00后90后或许很谋生,可70后的人确实再熟悉不过的了。 1949 年刚解放,周家庄就有了互助组,几户人家凑一块儿,你帮我耕地,我帮你插秧,后来慢慢攒成全县第一个合作社。 1958 年全国搞人民公社,周家庄早几年就摸着门儿了。 那会儿领头的是雷金河,村里人喊他 “老坚决”,这人认死理,认定集体干活能让日子过安稳,从互助组到公社,攥着这根绳没松过手。 1982 年是道坎儿。 全国农村都在拆公社、分田地,周家庄也开了大会,3000 多户人家投票,结果同意分田的就两三户。 为啥?因为饥荒年月,是集体把粮食按人头匀开,没人饿肚子,还能给国家交公粮。 雷金河拿着满是红手印的自愿书找上级,拍着胸脯保证:集体要是让大伙过不如分田的日子,他摘帽子受处分,就算颗粒无收,也保证每人 500 块钱、600 斤口粮。 就这么着,全国 5.4 万个人民公社成了历史,周家庄把这面旗扛到了现在。 现在去周家庄看看,能瞧见些稀罕事儿。 地里的麦子熟了,收割机开过去,掉在地上的麦粒都有数,超过标准就得扣工分;胶印厂里机器转着,印多少活儿、耗多少料,都记在本子上。 年底算总账,工分高的拿钱多,口粮也分得多,腊月二十三分红那天,银行的人带着钱箱子来,社员们排着队领钱,手里的存折大多有十来万。 住的是集体盖的二层楼,人均 45 平米,水电暖不用掏腰包,孩子上学从幼儿园到高中一分钱不花,生病除了国家报销,乡里还额外补,60 岁以上老人每月领 200 块养老金。 河南刘庄也有过类似的路数。 当年史来贺领着大伙搞集体,没分田地,反倒办起了工厂,村民住别墅、领工资,日子过得扎实。 这俩地方都没跟着潮流跑,却把集体的力气用在了点子上。 饥荒时,集体是抱团取暖的棉袄;现在,集体是抵挡风险的墙。 市场上农产品降价了,工厂订单少了,集体把钱匀一匀,谁也饿不着,年轻人不用背井离乡打工,守着家就能过日子。 人民公社在这儿没成老黄历,是因为它跟着日子变,记工分用了电脑,种地用了机械,还搞起了梨花节旅游,只是那股 “大伙的事大伙办” 的劲儿没变。 说到底,过日子的法子哪有一定之规,能让大伙住得稳、笑得真,就是实在的好法子。 那么你们对于此事,有什么看法呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!