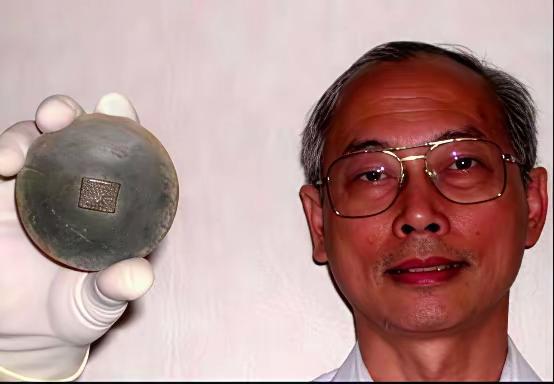

1994年,外国一男子无意间在土地里挖出了一块圆形金属牌,上面刻着6个中国字,多年后男子以150美元的价格将这个块金属牌卖给了一位大学教授,没曾想,教授在无意间竟发现了这块金牌藏着足以改变世界的惊天秘密! 2002年一本名为《1421年:中国发现世界》的书在英国出版,作者是退役海军军官加文·孟席斯,书中提出一个惊人观点:郑和船队早在哥伦布72年前就到达了美洲。 这个理论迅速在全球引发轰动,孟席斯声称走访了120多个国家、900多个档案馆,收集了大量“证据”证明中国人最早发现了美洲、澳洲,甚至完成了环球航行。 然而这个看似颠覆性的发现很快遭到学术界质疑,中国科学院研究员宋正海直接将其称为“天方夜谭”,认为郑和船队根本不可能进行环球航行。 争议的核心在于:郑和船队真的有能力跨越太平洋吗? 从技术角度看,明代确实拥有当时世界最先进的航海技术。郑和船队规模庞大,最多时有249艘船、2.7万人,采用了水密舱设计、牵星术导航和精密罗盘,误差控制在23英里内。 南京宝船厂遗址的考古发掘为我们提供了珍贵的实物证据,2003年,考古人员在六作塘出土了1500余件文物,包括各种造船工具和船舶构件。 更令人惊讶的是木材的来源,考古发现的236个木材样品中,79.66%是中国南方的杉木,但还有11.02%的柚木和其他东南亚名贵木材。 柚木原产于印度、缅甸、泰国,被称为“万木之王”,在郑和之前几乎从未离开过原产地,这说明郑和船队的贸易网络已经延伸到了东南亚最深处,但这些都无法证明郑和到达了美洲。 支持者指出了一些看似有力的证据:秘鲁出土的刻有“武当山”字样的银质女神像、美洲原住民与东亚人的基因相似性、中国古代遗址出土的疑似美洲作物等。 反对者则认为这些证据站不住脚,“武当山”女神像很可能是19世纪华工的遗物,美洲作物的传入可能通过其他途径,基因相似性也可以用史前人类迁徙来解释。 更关键的问题是动机,欧洲人发现美洲是为了寻找黄金和香料,具有强烈的经济驱动力,而明朝的海外活动主要是政治性的朝贡贸易,缺乏殖民扩张的内在需求。 历史学家分析,即使郑和真的发现了美洲,以明朝的价值观念,很可能也不会像欧洲人那样大规模开发,明朝皇帝更关心的是展示天朝威仪,而不是掠夺财富。 时间线也存在问题,郑和最后一次下西洋是1433年,哥伦布1492年到达美洲,如果中国人真的早70年发现美洲,为什么没有引进玉米、马铃薯等高产作物?这些作物后来彻底改变了中国的农业格局。 航行路线同样令人质疑,郑和惯用季风航行,但跨越太平洋需要借助北太平洋暖流,这条路线冬季风暴频发,与郑和的航海模式相矛盾。 档案的缺失更增加了争议的复杂性,明成化年间,兵部尚书刘大夏以“劳民伤财”为由销毁了郑和航海档案,导致关键记录湮灭,这给各种推测留下了空间。 近年来一些新的考古发现似乎为争议增添了新的维度,加勒比海发现的古代沉船、南美洲的中式陶器、北美原住民语言中的汉语借词等,都被支持者视为证据。 但主流学术界仍持谨慎态度,国家文物局明确表示,目前尚无确凿证据证明郑和船队到达美洲,相关研究仍属学术假说。 这场争议的价值或许不在于最终结论,而在于它促使人们重新审视传统的世界史叙事,长期以来,“西方中心论”主导了对大航海时代的阐释,忽视了其他文明的航海成就。 郑和下西洋确实是人类航海史上的伟大壮举,无论是否到达美洲,这支庞大船队在15世纪初就建立了从东南亚到东非的贸易网络,体现了中华文明开放包容的特质。 与欧洲殖民者不同,郑和船队到处分发财物,建立平等的贸易关系,体现了“协和万邦”的外交理念,这种差异本身就值得深思。 剑桥大学教授约瑟芬·奎因曾说:“15世纪的海洋上,中国舰队与欧洲帆船可能已在某个时空节点悄然相遇。”这个想象虽然浪漫,但历史的真相往往比想象更复杂。 目前看来郑和到达美洲仍是一个悬而未决的历史谜题,支持者在努力寻找更多证据,反对者则坚持严谨的学术标准,这场争议可能还会持续下去。 但有一点是确定的:无论郑和是否到达美洲,中华文明在海洋上的探索精神都值得铭记,在全球化的今天,重新审视这段历史具有特殊意义。 正如有学者所言:“郑和下西洋代表了一种不同于西方的全球化模式,和平、包容、互利共赢。”这或许比争论谁最先发现美洲更有现实价值。 历史的魅力在于它的多元性和复杂性,郑和与哥伦布代表了两种不同的文明逻辑:一个追求和谐共处,一个追求征服扩张,无论真相如何,这种对比本身就给今天的世界提供了深刻启示。 参考资料: 《宣德金牌启示录》李兆良