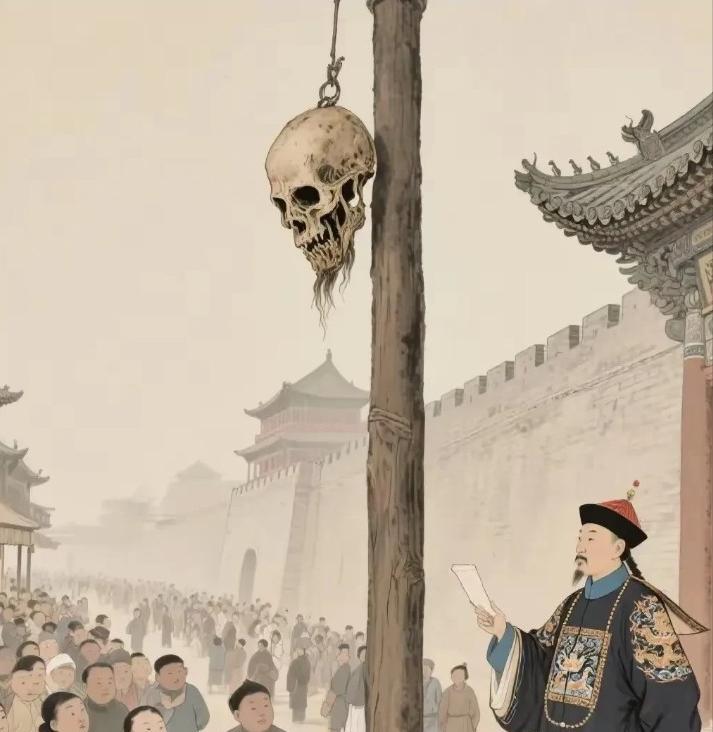

1726年,年羹尧死后一周,雍正处死汪景祺,将首级悬挂在菜市口,这一挂就是十年。 菜市口的秋风卷着落叶,打着旋儿从那个已经发黑的首级旁掠过。几个孩童嬉笑着朝木笼扔石子,被匆匆赶来的母亲拽着耳朵拖走。" 那是汪景祺的头!看了要遭遇的!"妇人压低声音训斥,孩童们却忍不住回头张望。 "十年了..."茶楼二楼临窗的位置,一个戴着斗笠的中年男子低声喃喃。他粗糙的手指摩挲着茶碗边缘,目光却始终没离开远处那个木笼。 店小二提着铜壶过来,顺着客人的视线望去,不由得压低声音:"客官是外地来的吧?那可是当年年大将军的谋士汪景祺的脑袋,听说他写了本大逆不道的书..." "《西征随笔》。"斗笠下传来低沉的声音。 小二手一抖,茶水溅出几滴:"客官慎言!这书名现在提不得!"他慌张地左右张望,见无人注意才松了口气,"您慢用。"说完便逃也似地离开了。 斗笠男子从怀中摸出一本泛黄的小册子,封面上赫然是《西征随笔》四个遒劲的楷书。他翻开扉页,上面题着"赠景祺兄雅正——年羹尧,丙申年冬"。 记忆如潮水般涌来。那是1716年的冬天,西北大营风雪漫天... "将军,这是新来的幕僚汪景祺,浙江才子,写得一手好文章。"亲兵引着一位身着青衫的文士走进大帐。 年羹尧从沙盘前抬头,锐利的目光将来人上下打量。汪景祺不过三十出头,面容清癯,眼神却格外明亮。他躬身行礼:"在下汪景祺,字伯言,久仰将军威名。" "听说你在杭州写过讽刺贪官的诗?"年羹尧突然问道。 汪景祺不卑不亢:"不过是为民请命而已。" 年羹尧大笑,拍案道:"好!我年羹尧帐下就需要这等有骨气的文人!"他指着案上一叠文书,"这些都是请功的折子,写得跟八股文似的,你来改改!" 当夜,大帐灯火通明。汪景祺挥毫泼墨,将枯燥的军报写成锦绣文章。年羹尧捧着改好的奏折,连连赞叹:"妙!皇上最爱看这样的文章!景祺啊,你就留在我身边吧。" 自此,汪景祺正式走上了飞黄腾达的道路。他不仅代笔文书,更参与军机谋划。1723年,年羹尧平定青海罗卜藏丹津叛乱,雍正帝大喜,加封年羹尧为一等公。 庆功宴上,年羹尧喝得酩酊大醉,拉着汪景祺的手说:"景祺,我要向皇上举荐你!以你的才华,当个巡抚都绰绰有余!" 汪景祺却摇头:"将军,在下只愿辅佐您左右。官场险恶,不如军中痛快。" 年羹尧拍着他的肩膀大笑:"你啊,就是太清高!不过这样也好,就留在我身边,帮我写本《西征随笔》,把咱们这些年的功绩都记下来!" 汪景祺欣然应允,此后半年,他白天处理军务,夜里伏案疾书,将年羹尧西征的辉煌战绩、治军的严明方略一一记录。书中自然也提到了朝廷对边关将士的苛待,以及某些大臣的昏庸无能。 然而年羹尧不知道的是,此时的紫禁城内,雍正帝却对他们两个产生了杀机。 1725年冬,年羹尧被押解进京。昔日威风凛凛的大将军,如今蓬头垢面,手脚戴着镣铐。审判持续了三个月,最终列出九十二条大罪,赐其自尽。 汪景祺在狱中得知年羹尧死讯,仰天长叹:"飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。古人诚不我欺!"他咬破手指,在牢墙上写下"文字狱"三个血字。 行刑那日,北京城飘着细雪。汪景祺被押赴菜市口时,沿途百姓窃窃私语。"听说他写了本反书...""可怜啊,年大将军的人都不得善终..." 刽子手的大刀落下前,汪景祺突然高喊:"我汪景祺死不足惜,只恨不能见清明盛世!"话音未落,刀光闪过,鲜血染红了雪地。 茶楼里,斗笠男子合上手中的《西征随笔》,将几枚铜钱压在茶碗下。他起身时,邻桌一个老者突然低声道:"这位兄台,小心怀璧其罪啊。" 男子身形一顿,随即压低斗笠:"多谢老丈提醒。"他走出茶楼,混入人群中消失不见。 菜市口的木笼前,一个卖糖葫芦的小贩对顾客说:"听说昨晚有人往那笼子里放了束白花..." "嘘!"顾客紧张地环顾四周,"别说了,小心锦衣卫听见!" 汪景祺早已干枯的首级在风中轻轻摇晃,空洞的眼眶仿佛仍在凝视着这个他曾经为之奋笔疾书的王朝。 信息来源:汪景祺.——中国大百科全书