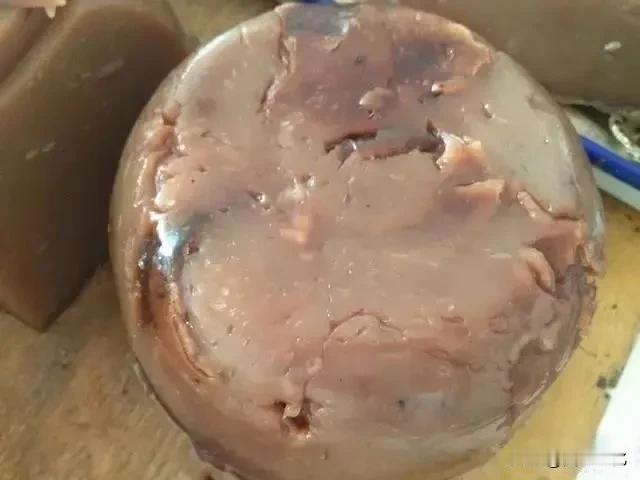

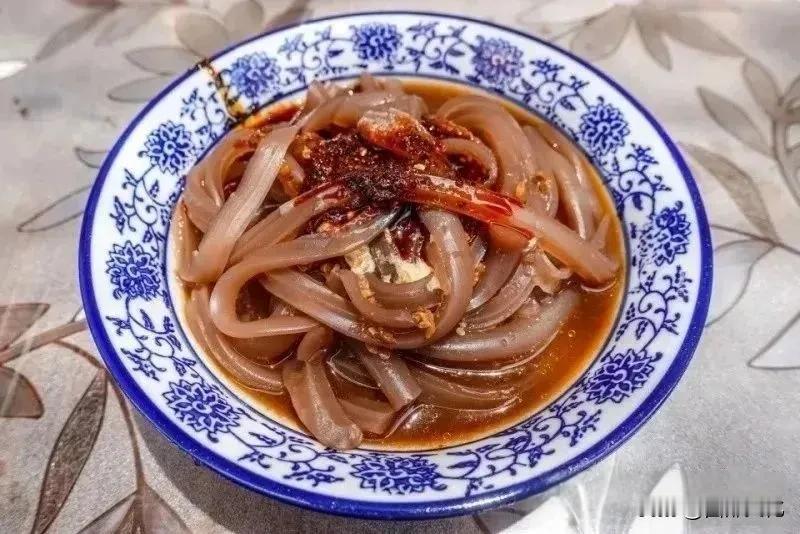

陇西荞粉:一碗颤动的乡愁 临近正午,陇西的街巷深处便传来刀与砧板的清脆撞击声——荞粉摊主们开始了一天的劳作。那颤巍巍的酱红色粉坨卧在青瓷盆中,如陇西老人饱经风霜的脸庞,又似少女润泽的肌肤,指尖轻触,便涟漪般荡漾开来,引得食客笑谑:“触手即颤,一颤三日”。这块凝聚着时光的荞麦凝胶,早已超越了食物本身,成为陇西人刻入基因的味觉图腾。 陇西荞粉的身世可追溯至清朝。早年街头,扁担颤悠的小贩肩挑铜皮雕花食箱,箱内铜盆瓷碗叮当作响,一声“荞——粉——”的长调吆喝穿透市井,馋嘴的妇人姑娘便循声围拢。百年流转,铜箱换成三轮推车,王氏、马家荞粉摊前依旧人头攒动。马成林作为马氏荞粉第三代传人,十五载独守灶台,如今将祖传木勺交到女儿手中——那勺柄已被四代人的掌温磨出包浆。2017年,这项技艺被列入甘肃省非物质文化遗产名录,一碗粉终成一方水土的金字名片。 荞粉之魂,首在选材。苦荞不用,唯取淀粉丰盈的甜荞(花荞)。荞麦喷湿搓破外皮,入水揉搓如浣纱,黑皮随细箩滤去,唯留乳白浆液静默沉淀。待浮水倾尽,日光下析出的雪色粉面,便是荞粉生命的初章。 真正考验在于“馓粉”的炼金术。粉面化芡,沸水翻涌如漩涡,木勺舀芡沿漩涡徐徐溜下。老师傅的擀面杖在锅中画圆疾搅,火舌舔舐铁锅的刹那,粉芡由稀转稠,琥珀光华隐现。此时一勺食用碱(碳酸钠)精准点入——碱少则散,碱多则苦,全凭掌勺人三十载经验。稠浆倾入陶盆凝结,冷却后反扣成坨。那粉坨皮硬瓤嫩,圆润似玉,颤巍巍凝着高原日光与水汽的精魂。 刀光闪过,粉坨分解为两种形态:宽刀直落,切作0.3厘米厚的透光长片;铑儿(带孔刮刀)旋舞,刮出细若竹丝的粉条。青花碗中,粉条如活物般微颤,浇上大黑酱、蒜泥、油泼辣子、香醋,酸辣辛香直冲鼻腔。食客百态在此上演:老者端坐细品“粉”之滑爽,媳妇站着大啖“呱呱”的酸辣劲道,更有游子将荞粉与面皮“两搅”,一口咬醒沉睡的乡愁。 街头智慧藏于细节。摊主观人下料:学生嗜辣多舀半勺红油,农人好酸增一匙陈醋。有精明者笑言,观人吃相可知性情——凳上慢嚼者多儒生,蹲踞狼咽必豪客。祖辈卖粉人马师傅编的顺口溜印在塑料袋上流转四方:“晓林荞粉请君尝,宽肠健胃降血糖;时珍本草里面藏……四乡街坊携八方,陇西荞粉渊源扬”。这哪里是广告?分明是一部行走的食俗史。 陇西游子归乡,首站必是荞粉摊。刚下火车,便扑向街边方桌。捧碗瞬间,烫手的不仅是粗陶碗壁,还有喉头翻涌的酸涩:“回来了?吃粉也不叫个(我)!”故人一句陇音土话,拌着酱香辣味直抵心尖。荞粉于他们,是肠胃的归途。现代科学揭示其奥妙:荞麦铁含量为小麦20倍,芦丁降血糖,叶绿素清血液,正应了《本草纲目》“荞麦最降气宽肠”之载。然游子所求,不过那口酸辣包裹的弹性——那是母亲手指揉搓荞麦的温度,是童年巷陌吆喝的悠长。 暮色浸染陇西城时,荞粉摊亮起昏黄的灯。旅人驻足,学童雀跃,老者拄杖而来,围坐分食一碗酱红。木勺铛铛敲击海碗的节奏里,西汉隗嚣为母煮粉的传说、清人扁担上的铜铃声响、马家四代炉火不熄的坚守,皆化作舌尖颤动的一抹凉滑。此物至柔,却承千钧文化;此味至简,竟系万里离魂。 陇西的风吹过,瓷碗里荞粉仍在轻颤。它颤了百年,还要颤进下一个百年——只要黄土高原的荞麦花开,只要游子的乡愁未竭,这碗盛满月光与风霜的颤栗,便永远在等一个归人。