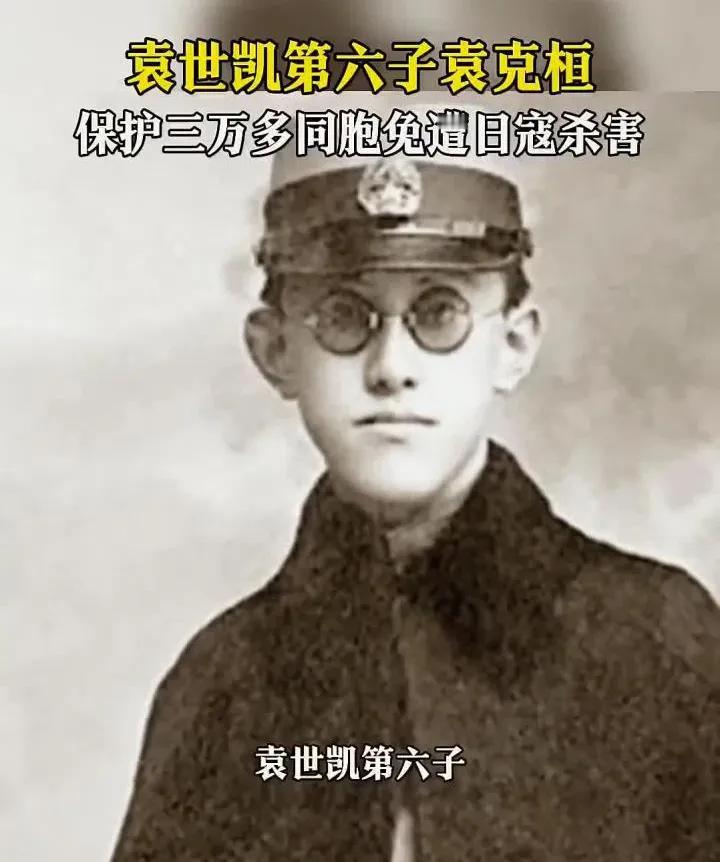

你可能没听过袁克桓这个名字,但南京人该记住他——这个袁世凯的六儿子,在最黑暗的日子里,用一座水泥厂护住了三万人的命。更难得的是,整个袁家,在大是大非面前从没掉过链子,满门男丁,没一个当汉奸。 1937年冬天,南京城成了人间炼狱,枪炮声里混着哭喊。城外的江南水泥厂却飘着两面特殊的旗子:德国和丹麦国旗。这是袁克桓的主意,他借着工厂和欧洲公司的合作关系,把这儿变成了避难所。难民里有老人、孩子,还有换上民服的散兵,其中就有后来的将军廖耀湘。袁克桓让人给他们治伤、找活路,硬是在日军眼皮子底下,把这座工厂变成了孤岛。 没人能想到,这个办实业的公子哥,骨子里藏着股硬气。日军想要水泥厂的设备造军火,他装聋作哑,电报说“看不懂”,来人说“听不见”。实在躲不过,就让工人们慢慢拆——螺丝松一点,零件藏一下,硬生生把工期拖到了抗战结束。那些本要运去造铝的设备,到最后也没派上用场。 这不是他第一次“不按常理出牌”。年轻时留洋英国,为了过体能测试,用三明治换同学帮忙扛枪;接手家族产业,别人躺着分红,他偏要钻进工厂学管理;面对盘根错节的关系网,不动声色就把吃里扒外的亲戚清出了公司。有人说他不像袁家子弟,倒像个实打实的匠人,一辈子守着水泥厂、玻璃厂,连房子都没买过,钱全投进了实业。 袁世凯复辟时,他没沾过政治的边;新中国成立后,政府请他当副市长,他想起母亲“不参政”的遗训,婉言谢绝了。他就认一个理:实业能救国。开滦煤矿、启新洋灰、耀华玻璃……这些响当当的民族企业里,都有他的影子。有人算过,他手里的股票够几代人吃穿不愁,但他偏要亲力亲为,每天早上八点准时到工厂,比工友还早。 更让人佩服的是袁家这一脉的骨气。抗战八年,时局再乱,袁家上下没一个人跟日本人沾边,没一个人做过对不起国家的事。这份清醒,在那个年代比金子还金贵。 1956年,58岁的袁克桓在天津去世,没打破“袁家男丁活不过六十”的说法,却把名字刻在了另一段历史里。如今南京的江南水泥厂早已重建,只是很少有人知道,七十多年前,这儿曾是三万多人的生死线。 袁克桓这一生,没当过官,没留过豪言,就做了两件事:办实业,救中国人。说他是“爱国实业家”,一点都不为过。