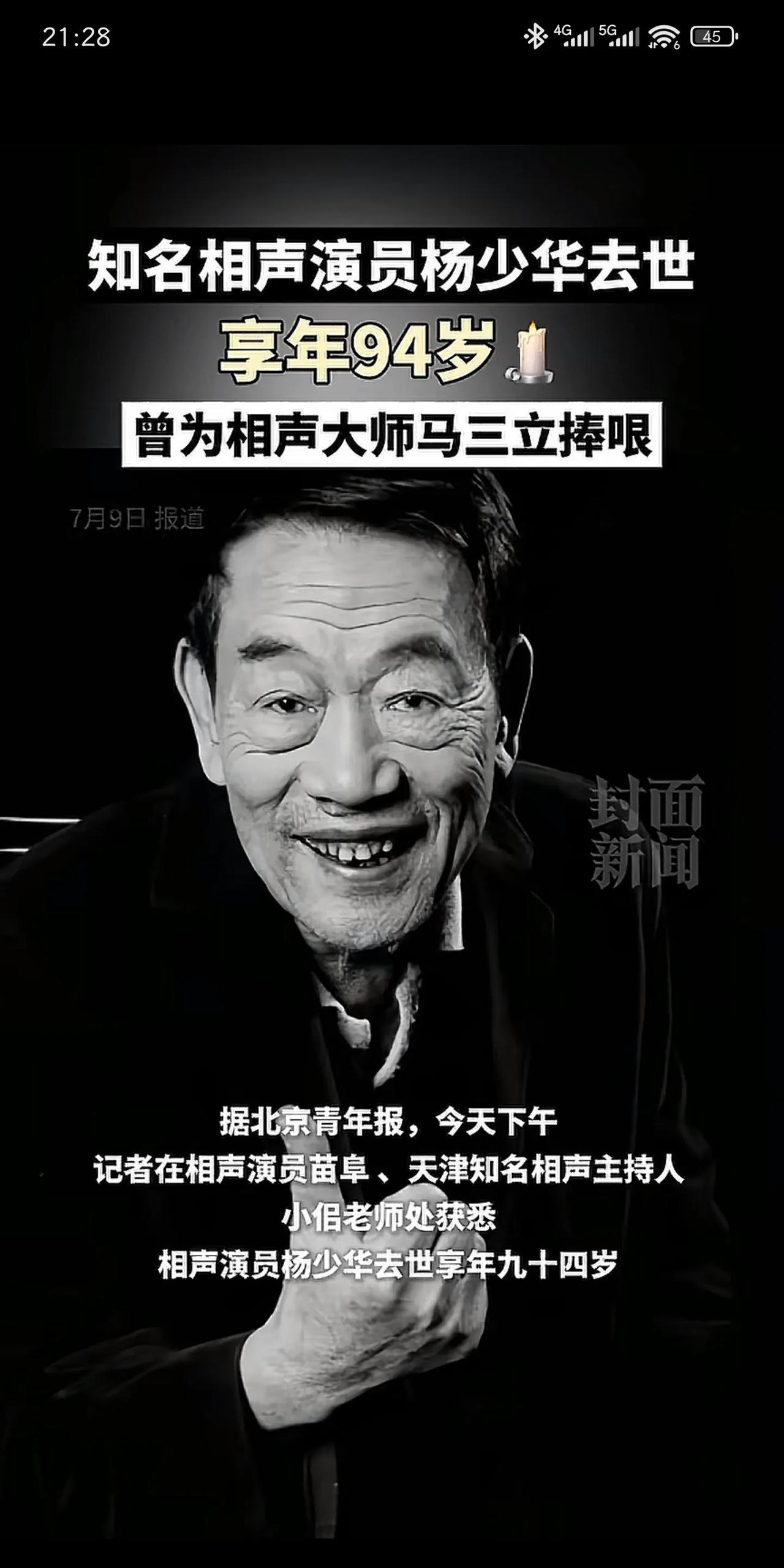

“94岁相声表演艺术家杨少华先生于2025年7月9日上午在京逝世”。 94岁,妥妥的“时间胜利者”。 我们这代人,尤其年轻点的,认识杨少华,可能多半是从短视频里那个“蔫儿坏”的老头开始的。 “挠挠”、“像话吗像话吗像话吗”——表情是夸张的,语境是被剥离的,只剩最直接的情绪冲击。 短视频算法把老先生的才华浓缩、提纯,变成了能瞬间刺激多巴胺的“精神快消品”。 高效吗?高效。 只是这种“高效”的背后,是他一辈子在台上一句一捧、一层层铺垫出来的节奏感、生活智慧和市井气息,被无情地折叠进信息洪流的深层压缩包。 这很像数据存储中的“时间晶体”概念。 杨少华那些经典的相声段子、人物形象,被反复播放、截取、编码,在不同媒介中重新“结晶”,仿佛拥有了某种抵抗熵增、永恒存在的形式。 但这种存储,是有损耗的。算法推荐给你的“杨少华精选”,是经过无数次“用户偏好”筛选后的“最大公约数结晶”,一个他艺术成就的“低精度备份”。 真正活在他那个舞台现场的听众,获得的是一种难以被数字化的“沉浸式体验”——观众的笑声、茶馆的氛围、说和听之间微妙的电波,是构成完整艺术生命的“活态数据”。而这些,在“时间晶体”里丢失了。 杨少华的离世,恰如一个“时代数据节点”的关闭。 他连接着那个讲究“慢功夫”,讲究铺垫抖包袱,讲究用语言和表演在观众脑中“画”出一台大戏的传统时代。 他的那些“蔫儿坏”,是基于对人情世故深刻洞察后的智慧反刍,是需要时间沉淀才能咂摸出滋味的“延迟满足”。在“即时反馈”成为金科玉律的今天,在笑点要在开头5秒就炸开否则就划走的赛道上,这种慢悠悠的“蔫儿坏智慧”,正面临着前所未有的“带宽危机”。 他带给我们欢笑,这毋庸置疑。 但更深一层,他留下了一种艺术存在的“原始时间单位”证明: 在一个没有倍速播放的年代,人依然可以用纯粹的、需要耐心品咂的语言智慧,创造出穿越时空的快乐。 就像硬盘读取,有顺序读写和随机读取之分。他的艺术,就是那种需要你“顺序读完”(听完)才有完整享受的“长文”。而我们的年代,似乎越来越擅长且只擅长处理“随机读取”的碎片了。 一个时代有一个时代的“笑声封装格式”。当“封装大师”离去,我们除了刷一句“爷爷走好”,或许也该思考一下:在算法和流量无孔不入的今天,如何保护那些无法被压缩进30秒视频里、却同样珍贵的“慢笑料”和“深层智慧”?杨少华,这位用一生刻写“时间晶体”的“数据大师”,他自身和他所代表的那个需要“完整读取”才能领会其妙处的相声艺术,本身就是一部值得深读的“反算法启示录”。 他走了,笑声响了一世纪。 但他的艺术形态所蕴含的、关于“时间如何塑造幽默”的密码,我们真的解码成功、无损保存了吗?这可能是这位“蔫儿坏”老先生,留给这个“倍速时代”最深沉的启迪和拷问。