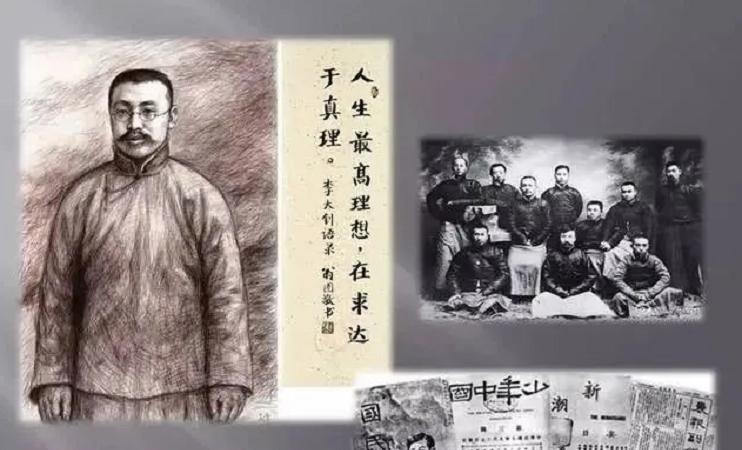

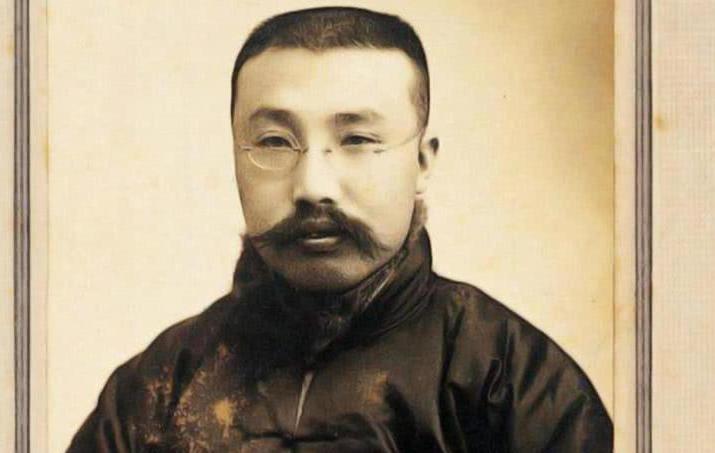

1972年,李大钊的儿媳给周总理写信,提及李葆华,总理:接回合肥 “十二月十九日晚上八点,北京这边电话铃忽然响个不停——‘我是周恩来,请安徽方面立即把李葆华同志接回合肥!’”现场工作人员后来回忆起那通电话,仍觉得嗓音铿锵。时间定格在1972年年末,一封薄薄的家书先在安徽合肥、后在北京中南海之间往返,仅用十天便改变了一位老革命的命运。 写信的人是赵纫兰的儿媳、李大钊的儿媳妇。她在信里直言:李葆华身体羸弱、处境窘迫,若再拖延,恐有危险。信辗转经王震递到周总理案头。总理看完,眉头一沉,当晚拨通电话,次日又亲自追问落实情况。这样的急切并非客套,了解李葆华履历的人都会明白,周总理为何如此着急。 1908年,李葆华出生在河北乐亭,排行长子。那个年代,北洋军阀混战,天下并不太平。李家虽寒素,却因李大钊在北大任教,多少添了几分书卷气。可在孩子眼里,日子并不好过:有时锅里缺米,母亲却仍把仅有的几枚铜板偷偷塞进父亲手里,换来的结果是又有一批青年学生的学费被悄悄垫付。李葆华记不得父亲说过什么大道理,只记得母亲常念叨一句:“你爹做的是有用的事。” 十四岁那年,家门再度易址。搬家原因很简单,流氓恶霸盯上了李大钊。一家人几个月就换一次住处,家具都来不及落灰。少年李葆华从疑惑到习惯,再到理解。他把“有用的事”四个字刻进骨子里。1925年,他加入共青团;1927年,父亲被捕遇难。社会舆论汹涌,北平街头张贴着“营救李大钊”的标语,可营救未果。长子正要返家,伯父拦住他:“北京已成罗网,快走!” 悲愤压成一口闷气,李葆华化名“杨震”东渡日本。那是一段艰难岁月,打短工、吃冷饭、挑灯夜读,唯一的念头是“必须把路走下去”。几年后,他参加中共留日支部;“九一八”事变一爆发,他毅然归国,潜入上海、北平、门头沟,组织工人、发动学生、建立党支部,脚印遍布煤井与胡同。 1937年八路军东渡黄河,李葆华在晋北带着几百名村民成立游击队。一次简短的碰面,他和邓小平、任弼时在南茹村土炕上商量晋察冀根据地布局。邓小平把自己的新棉军装递给他:“先御寒,边区离不开你。”这一幕,李葆华后来提起仍觉温暖。他奉命任晋察冀省委书记,和聂荣臻、罗荣桓并肩作战,在四条铁路间的山区七进七出,拉起了成规模的抗日根据地。 延安整风期间,他第一次见到毛泽东。毛主席摊开地图问:“边区人口多少?”李葆华答:“三百余万,水深火热,却有主心骨。”谈话结束,毛主席忽然加一句:“能打多久?”李葆华脱口而出:“打到底!”毛主席微笑点头。短短一小时交流,却让他明白什么叫战略定力。 1949年,新中国筹建中央各部委。水利部部长内定傅作义,副部长名单里突然出现“李葆华”。彭真来做动员,他直皱眉:“我没做过官,找行家去吧。”彭真摇头:“这话我替你捎到主席那儿?”一句问话把他堵得哑口。于是,华北水利委员会几十人马成了水利部雏形;淮河治理、永定河改道、三门峡动工……他和傅作义同乘木船在淮河逆行十几日,一边听老百姓抱怨水患,一边在舱壁上画草图。多年以后,淮河两岸碧水环绕,很多人只记得傅部长,却忘了那位戴眼镜、嗓音微哑的副部长。 1961年,他调任华东局第三书记、安徽省委第一书记。随后的一段特殊时期,老一辈不少人饱受冲击,李葆华也未能例外。妻子替他写信,是出于无奈,更出于集体记忆对一个老兵的珍重。周总理电话指示“接回合肥”后,中央专机直接降落合肥机场。不到半月,他又被叫到北京。总理同他从夜谈到凌晨,两个人时而商量、时而沉默。三小时后,结论只有一句:“立即赴贵州,任务紧迫。”天亮,飞机已在跑道上等候。 贵州山高路险,经济底子薄。李葆华上任第二天,就拉着省里同志钻进山区。他讲话不多,却常站在工地拄着拐杖看水位。有人劝他注意身体,他摆手:“别管我,工程抓紧。”这种拼劲持续到他调任人民银行行长。金融工作陌生,他又从头学起。八十年代初,人民币防伪、货币面额调整,他一一跟进,连印钞纸样都要看细节。旁人感叹:“老李还是那股子认真。” 1982年,74岁的李葆华退到二线,担任中国钱币学会名誉理事。他在家里摆了两个大书架,一层是父亲李大钊的著作,一层放自己的工作笔记。偶尔有晚辈来请教,他合上本子说:“我没什么经验,只有四个字——有用的事。”从河北乡间的小木屋到北京中南海,从晋察冀深山到贵州崇岭,他用一生去回答母亲那句未说出口的问题:什么是“有用”?答案或许朴素,却足够铿锵——把个人命运与国家命运绑在一起,就是最有用的事。2005年2月19日,他在北京安然辞世,享年九十六岁。 回想1972年的那封信,它不过是普通人手写的数百字,却串起了大半个世纪的风雨征途。周恩来一句“接回合肥”,在电话线那端掷地有声,更像向所有老党员宣告:风浪再大,组织都不会忘记。不得不说,李葆华的故事让人确信——有些信念,从来不会随时局起伏而褪色。

小小少年

致敬李葆华老前辈!李老不愧为自觉马克思主义者李大钊后人!