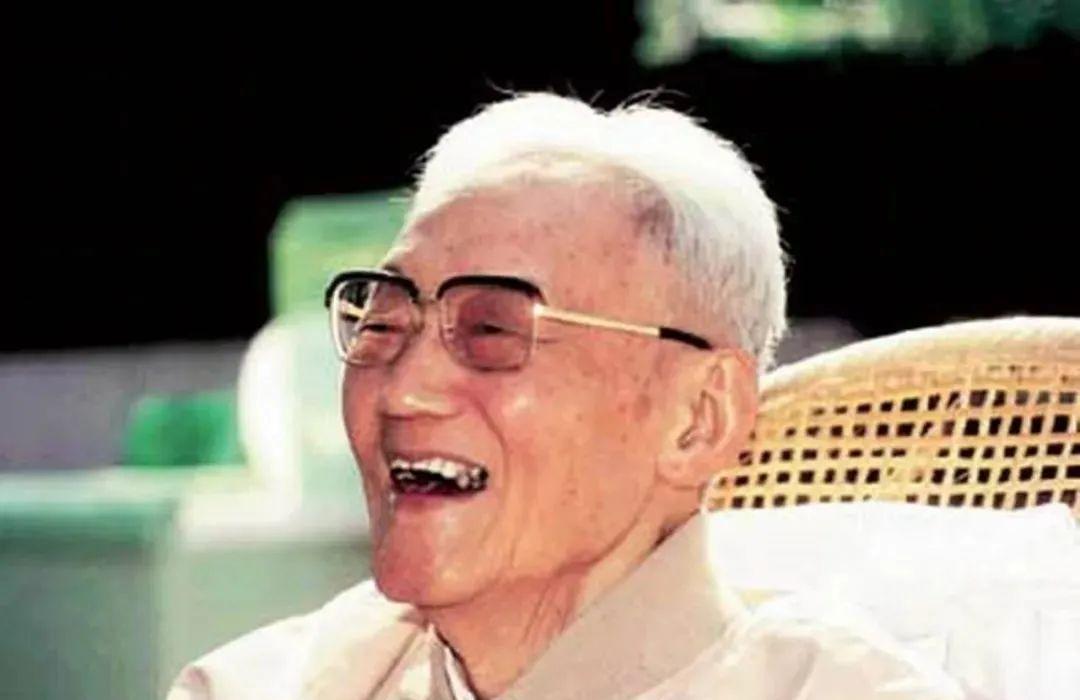

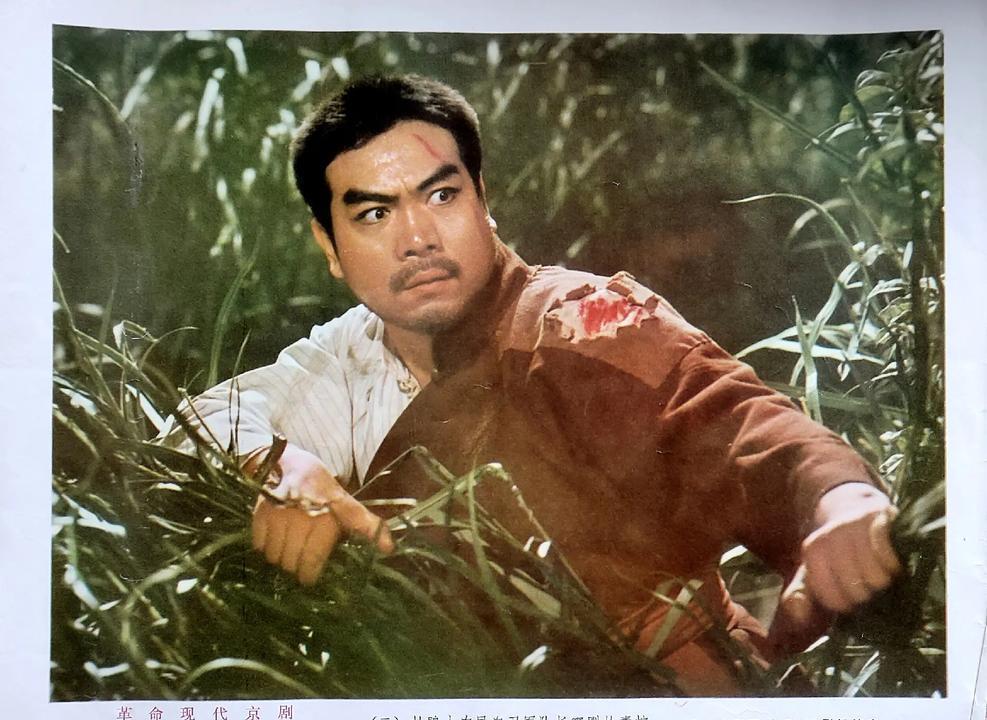

作家巴金曾不无矛盾的感叹:“样板戏”能在中国当代文艺史上的三个时期都畅通无阻,成为“三朝元老”,这是一种多么神奇的“现象”啊!回想“十年”时期,革命现代戏演变为“样板戏”,出现“八亿人民八个戏”这一现象。到了社会主义新时期,十分奇怪的是,“样板戏”并没有因为它的这段历史而销声匿迹,它仍然原封不动地在舞台上“亮相”,每年的联欢晚会,它总是一剂“甘草”,继续向全国人民引经据脉地“普及样板戏”。而当今社会对它的价值判断似乎也并非彻底地否定,甚至也不是“否定之否定”。 是什么原因导致人们在评判“样板戏”的问题上出现了分歧呢?原因自然也是多方面的,比如个人学术立场、观点的不同等等,这些差异在学术讨论里很常见。但跳出这些具体的争执点,笔者认为,上述情况的出现还有更深层、甚至更根本的原因,具体来说可以归结到以下几个方面,它们像纠缠在一起的线团,让问题变得复杂难解。 一般来说,那些认为“样板戏”具备某种现代性的人认为,“样板戏”最主要的成就和经验,恰恰在于它在形式层面展现出的那种强烈的现代感。它在音乐上下了大功夫,大胆借鉴了歌剧的元素,打破了传统京剧那种“一曲多用”的老套路,创造了不少既新颖创新、又不丢掉京剧韵味的唱腔。 它还引入了“主题音乐”的概念,让整个戏的音乐风格更统一完整。在伴奏乐队上,它在突出京胡、二胡、月琴这传统“三大件”的同时,大胆加入了西洋的管弦乐器,这就极大地拓宽了乐队的表现范围和表现力。在郭月亮看来,“样板戏”主要是通过向西方歌剧学习的方式,有力地推动了京剧这种古老戏曲在形式上的现代化进程,这对后来搞戏曲现代戏在形式革新方面提供了重要的参考价值。 反过来,那些认为“样板戏”根本不具备现代性,甚至认为它是反现代性的人,他们的着力点则主要集中在戏剧表达的内容、其内在的精神实质或者它所体现的审美倾向上面,我们可以称之为关注“精神的”、“本质的”或“审美的”现代性。杨春时的观点就属于这一类。 他明确指出,“革命样板戏”以及它所遵循的“革命现实主义”或“两结合”(革命现实主义与革命浪漫主义相结合)创作方法,实质上是一种“革命古典主义”的文学思潮。它有着鲜明的特征:极度强调政治理性,压倒一切;热衷于选取革命历史题材;致力于树立高大全的革命英雄形象;追求崇高(往往是政治化的崇高)的艺术风格;并且建立了一套严格的形式规范(比如著名的“三突出”原则:在所有人物中突出正面人物;在正面人物中突出英雄人物;在英雄人物中突出主要英雄人物)。在杨春时看来,这种高度强调政治理性、追求统一崇高风格、带有强烈规范性的艺术形态,与那种强调个体解放、批判反思、多元表达的现代性精神内核是背道而驰的。 在“样板戏”这个特定的称呼被正式树立起来之前(大约在1967年),人们普遍用“京剧现代戏”或者“革命现代戏”这样的名称来指代那些表现当代生活、尤其是革命斗争生活的京剧新剧目。翻看当时的报刊,能找到不少线索。比如1958年8月7日的《人民日报》社论就提到,很多现代剧目“及时反映了当前的生活斗争”,在艺术上“运用和发展优秀的传统艺术”,目的是努力“以社会主义、共产主义思想教育观众,鼓舞他们的革命斗志和劳动热情”,并且认为这些戏在思想性、艺术性和表演技巧上都达到了较高的水平。 再看看1964年8月1日的《人民日报》社论,它表扬那些受到观众欢迎的优秀剧目,“不仅表现了社会主义时代的新生活、新思想,在艺术形式上也有不同程度的适应新生活、新思想的革新”,并且强调这种革新“并没有割断京剧的传统,破坏京剧的特点,恰恰是继承了京剧的传统,发展了京剧的特点”。 按常理说,用“京剧现代戏”、“革命现代戏”甚至后来定名的“样板戏”来称呼当时那些新编演的剧目,本身似乎也没什么大问题,就是个称呼罢了。但问题在于,这些名称里带有的“现代”二字,太容易让人望文生义,误以为这些戏剧真的就具备了今天我们在学术语境下讨论的那种深层“现代性”。为什么会造成这种混淆呢? 原因有好几个:首先,在当时,观众和评论者的确从这些戏里看到了很多和传统老戏截然不同的新“元素”——新的题材(工农兵成为主角)、新的舞台布景(更写实的景片或幻灯)、新的音乐伴奏(加上西洋乐队)、新的表演程式(试图模拟现实生活动作)。这些实实在在的变化,确实给观众带来了耳目一新、甚至很“现代”(相对于传统京剧而言)的感官冲击。这种新鲜的视觉听觉体验,很容易让人联想到“现代”。 其次,时间一长,当后来的人们反复讨论这一特定历史时期的戏剧现象时,很容易形成一种思维惯性或者约定俗成的说法,就是笼统地把“样板戏”和“现代性”联系起来,好像它们天然就沾点边。最后,也是最关键的一点,中文里的“现代”、“现代化”和“现代性”这几个词,字形字义都太接近了,在日常使用甚至在一些不那么严谨的论述中,常常被混为一谈。