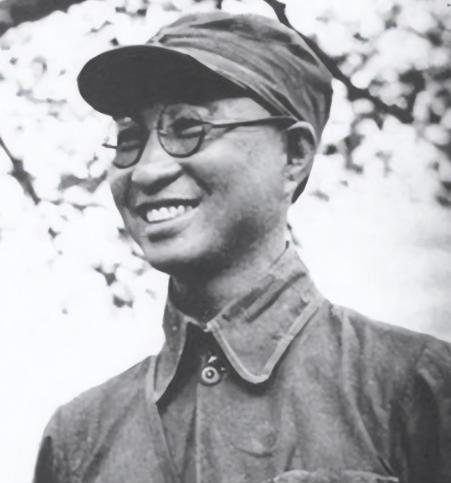

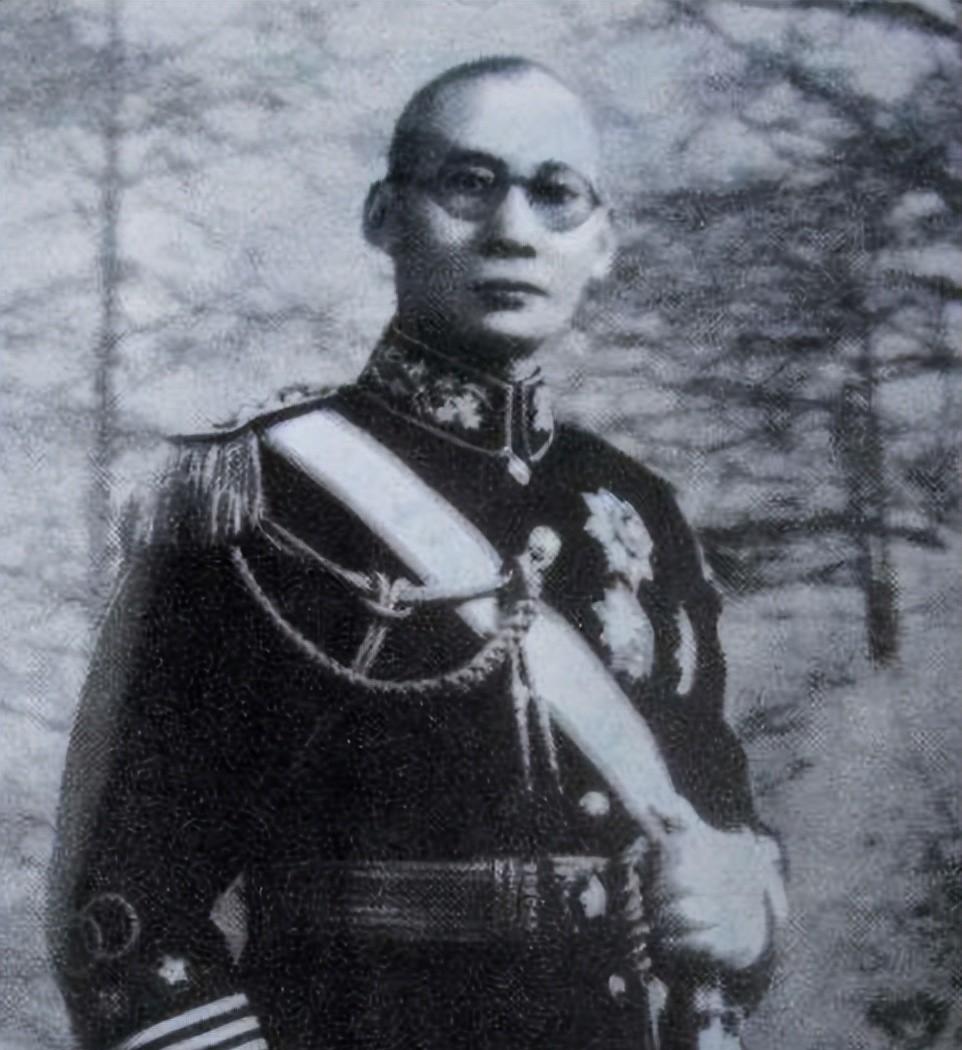

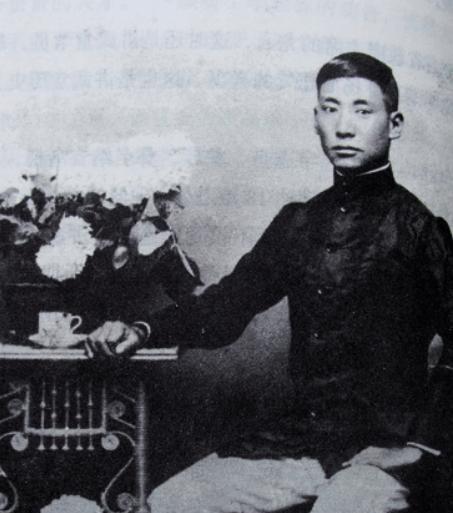

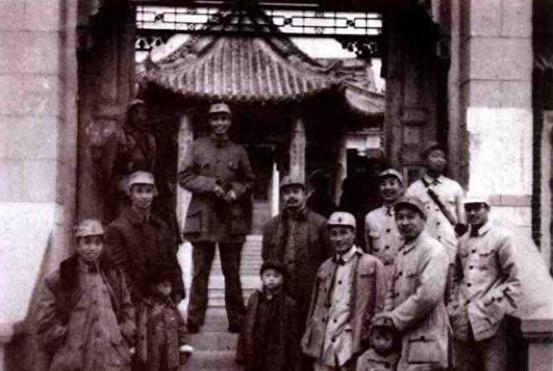

1950年,陈赓下令击毙龙云之子,毛主席得知后:让他自己看着办 “1950年6月19日夜,陈赓在昆明军区会议室里低声说道:‘再给他一次机会已经没有意义。’”一句短短的话,为云南剿匪战进入白热化阶段定下基调。对话落地后的第二天清晨,昭通方向传来急电——龙绳曾被击毙,数千叛匪缴械。伴随硝烟一同散去的,是云南最后一块顽石。 说起这场收尾战,很难绕开两个人:陈赓和龙云。前者1949年底接手云南,铁腕又带几分幽默;后者在国民党统治尾声抽身北上,被新政府礼请为西南军政委员会副主席。两位旧识,一南一北,似乎都在各自轨道上稳稳前行,却因龙云三子龙绳曾的叛乱突然交叉。 陈赓抵昆不久,最头疼的并非规模庞大的残军,而是盘踞山寨、熟悉地形的地头蛇。云南山高谷深,交通线被截断一次,机关部门得忙活一个月。于是,他先用“团结争取”策略,把能谈的头目请到昆明吃饭,让其部队改编,一手温情,一手暗中布防。龙绳曾就是这样被请进城的,他的“尹武纵队”换了块“昭通警备区警备总队”的牌子,看似从游击队变正规军,实际上心思并未收手。 在龙云家族里,龙绳曾向来以“横”著称。龙家兄弟中,大哥龙绳武稳重,二哥龙声隆务实,唯有老三少年时就崇尚所谓“快意恩仇”。抗战期间,他在昭通自组武装,口号听上去带点“人民”味,骨子里却仍是地主武装那一套。新政权初立,龙绳曾一边向解放军敬酒,一边给台湾拍电报,自认为两头下注才保险。我接触的一位云南老兵回忆:“他常吹牛:谁掌权都得看我面子。”靠这股自信,他犯下致命错误。 1950年5月,黑石头伏击案爆出。十八辆军需卡车和二十多名运输兵几乎全军覆没,粮盐棉布散落山间。当地百姓原指望这些物资过端午,如今只能望山叹气。更刺眼的是,缴获的部分文件上有龙绳曾亲笔签名。陈赓火冒三丈,立即调第四十三师紧盯昭通方向,同时电示西南军区,请示后续行动。 “要不要再做工作?”宋任穷那天在省政府小院里问陈赓,两人对着一张刚摊开的云南省轮廓图。陈赓摇头:“仁至义尽。”他熟悉游击战,却也明白拖得越久,群众损失越大。于是在6月18日凌晨,解放军四十三师、四十四师合围巧家县,炮声从薄雾中炸开,仅两个多小时,叛匪核心已土崩瓦解,龙绳曾中弹毙命。 战斗结束当晚,云南方面把情况详报北京。毛主席看到电文,只批下七个字:“让龙云副主席处理。”简单一句,分寸拿捏得恰到好处:既尊重龙云,又体现原则。就我个人理解,这也是对龙云政治立场与胸襟的一次考验。 龙云于6月底自京乘专列返滇,抵达昆明后先未表态,而是连夜翻阅一摞卷宗;从黑石头惨案到镇雄、永善的血账,一笔笔都写得明明白白。他沉默许久,对身边人员说出的第一句话却很轻:“我这个儿子,害苦了老百姓。”短短九字,把私人亲情与公家大义区分得干干净净。随后,善后组按照法律程序处置俘虏,抚恤烈士家属,补发救济粮,昭通、威宁沿线村寨才真正安宁下来。 有意思的是,此后数年,陈赓和龙云再无正面谈论过这件事,但二人从未因为私人情绪影响工作。陈赓旋即受命赴越南帮助胡志明,而龙云留在西南主持交通、农业建设。两条路再次分叉,却都围着同一个中心:恢复生产,发展经济。 站在旁观者角度,我认为龙绳曾事件之所以被后人反复提起,并不在于战斗本身,而在于三层意味:第一,新政权面对地方旧势力,用尽温和办法后仍敢于亮剑,展示了制度自信。第二,毛主席一句“让他自己看着办”,体现将个人感情交由本人处理的政治艺术。第三,龙云接受现实、放下私情,也为后来的“和为贵”路线留下范例。 1950年底,云南剿匪进入收官阶段,近三万名匪徒伤亡或被俘,另有三万余人弃枪归家。多数山民第一次不用提心吊胆走夜路,昆洛、滇缅等公路运力随即攀升。昭通一带农户说:“今年秋收,谷子倒在田里都放心。” 那年冬天,昆明街头有人卖糖葫芦。老兵们津津乐道,在陈赓走后的茶馆里议论:“这位陈省主席,临走前给云南上了一道保险。”而龙云偶尔也会端着茶,一句话不说,只是微微点头。两位昔日滇军出身的将领,用迥异方式为新旧交替划上句点,背后是一份共同的担当——无论谁的孩子,触及根本利益都要承担后果。 岁月流转,当年的卷宗如今已成发黄档案,但昆明、昭通的老人聊起那场风波仍言简意赅:“新政府赢在公道。”我听罢,心里一热,公道虽看不见,却能被千万人同时感知,这大概就是历史留给后人的真正意义。