传统手工艺 非遗瑰宝——大漆工艺:穿越八千年的东方美学密码

一、历史长河中的大漆:中华文明的“液态史诗”

1. 新石器时代的曙光

浙江跨湖桥遗址出土的漆弓(距今8000年),以天然生漆涂饰,证明华夏先民已掌握漆液利用技术。河姆渡文化中的朱漆木碗(距今7000年),则展现了原始社会对漆器美学的初步探索。

2. 春秋战国的实用革命

楚墓出土的漆木豆、漆耳杯等器物,不仅采用榫卯结构,更以彩绘纹饰(如变形蟠螭纹、狩猎纹)展现战国时期的审美意识。此时漆器已取代青铜器,成为贵族日常用具的主流。

3. 汉唐盛世的工艺巅峰

汉代马王堆汉墓出土的漆棺(朱地彩绘)、漆奁(夹纻胎),体现了“百器之首”的地位。唐代螺钿镶嵌技艺达到极致,正仓院藏的“金银平脱漆盘”以夜光贝、青金石镶嵌,彰显丝路文化交融。

4. 明清宫廷的极致追求

故宫博物院藏“乾隆”款剔红海水云龙纹笔筒”,采用“一色漆”与“雕漆”结合技法,刀法犀利如笔,龙纹气势磅礴,成为皇家审美与工艺技术的集大成者。

二、大漆工艺的“基因密码”:传统与创新的双重变奏

1. 传统技艺的“非遗矩阵”

• 制胎工艺:木胎(厚重典雅)、皮胎(轻便防震)、脱胎(薄如蝉翼)三大体系并存

• 髹饰技法:单色漆(素髹)、描绘漆(彩绘)、镶嵌漆(螺钿、百宝嵌)、雕漆(剔红、剔犀)四大门类

• 装饰语言:从楚文化“凤鸟纹”到唐代“联珠纹”,再到宋代“缠枝纹”,纹样演变折射审美变迁

2. 现代创新的“破圈实验”

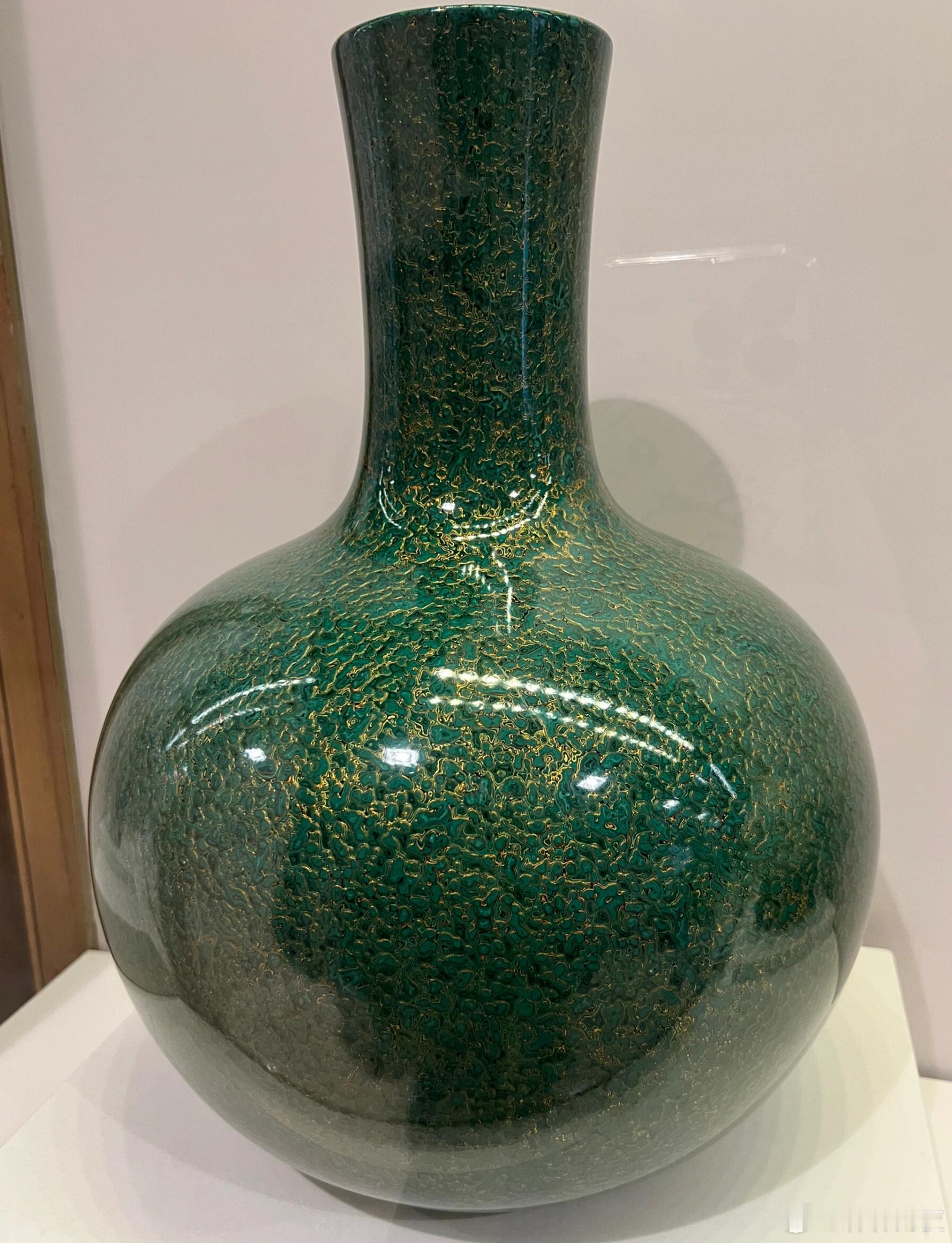

• 材料跨界:与陶瓷结合(漆陶茶具)、与玻璃融合(漆艺吊灯)、与金属对话(漆银首饰)

• 色彩革命:突破传统“朱黑”体系,引入矿物颜料(如石青、石绿)与化学染料,创造“莫兰迪色系”漆器

• 功能拓展:从祭祀礼器转向生活美学,开发漆艺笔记本、手机壳、香薰器等文创产品

三、大漆工艺的“文化基因”:东方美学的核心符号

1. 哲学隐喻

大漆“千磨万砺终成器”的特性,暗合儒家“格物致知”的修身理念。漆层叠加如人生积淀,72道工序象征“七十二贤”的道德追求。

2. 生态智慧

漆树三年采割一次,每株年产量仅500克,体现“天人合一”的可持续理念。生漆零污染、可降解的特性,与当代环保理念高度契合。

3. 国际对话

日本“莳绘”技艺源自唐代漆艺,越南“犀皮漆”受宋代影响,韩国“螺钿箱”传承明代技法。大漆成为东亚文化圈共享的“美学语言”。

四、当代传承的“突围之路”:从博物馆走向生活场

1. 技术革新

• 3D打印辅助制胎,将传统3个月工期缩短至1周

• 纳米涂层技术提升漆膜硬度,解决传统漆器易划伤问题

2. 教育传承

• 清华大学美术学院开设“漆艺创新设计”课程,培养复合型人才

• 抖音“非遗合伙人”计划中,漆艺视频播放量超2亿次

3. 市场破局

• 故宫文创推出“漆艺口红管”,单款销量破10万支

• 漆艺家沈克龙作品《山色》被卢浮宫装饰艺术馆收藏

五、未来展望:让大漆“活”在当下

1. 建立“漆艺生态链”:从漆树种植、生漆加工到设计生产,形成完整产业链

2. 开发“轻漆艺”产品:如漆艺书签、手机壳等低门槛文创,培养年轻消费群体

3. 构建“数字孪生”体系:通过VR技术还原漆艺制作过程,打造沉浸式非遗体验

大漆工艺不仅是“时间的艺术”,更是“活着的文明”。当8000年前的漆液流淌进现代生活,它所承载的不仅是器物之美,更是一个民族对美的永恒追求。让大漆从博物馆的展柜中走出,成为当代人触手可及的生活美学,或许正是对这项非遗最好的传承。中国文化艺术分享