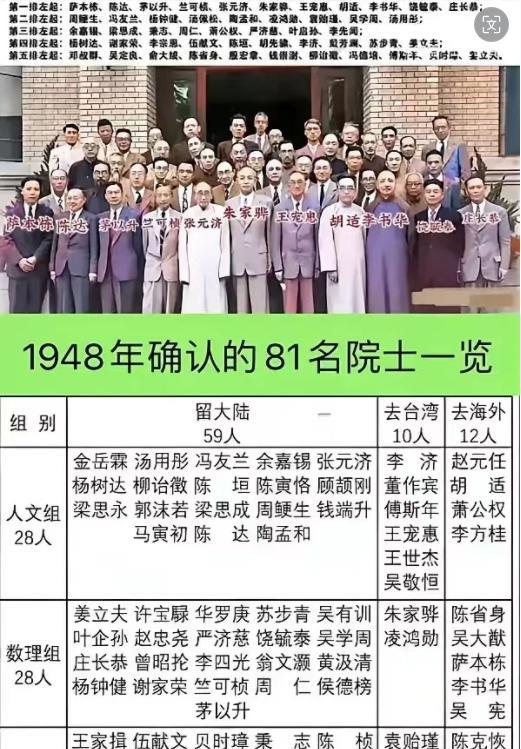

1952年,王淦昌邀请束星北加入中科院。束星北把头一扬,说“中国科学院有些人属于“政治学者”,非科学家气质多一些,我看不惯。”当时的院长郭沫若是个文人,根本就不是搞科研的,确实还有很多人也是非科学家,都在院里面安排了职务。 束星北,1907年出生在江苏扬州,家里条件不错,从小就接受了挺好的教育。19岁那年,他靠自己攒的钱跑到美国留学,先后在好几所大学混过,最后在麻省理工学院拿了个硕士学位,25岁就学成回国了。那年代,能出国读书的都是牛人,更别提他在科学上那么早就有了扎实的基础。回国后,他没去追名逐利,而是踏踏实实去了浙江大学教书,开始了他的学术生涯。 说到束星北的成就,那可不是吹的。他在浙大当教授时,带出了一堆厉害的学生,像李政道、吴健雄这样的科学大咖,都是他教出来的。李政道后来还拿了诺贝尔奖,吴健雄在物理界也是响当当的人物。束星北教书不光是讲课本,他特别注重培养学生的独立思考能力,讲课接地气又深入浅出,学生们都服他。 抗战时期,他更干了件大事——参与研制中国第一台雷达。那时候日本飞机到处轰炸,雷达可是救命的家伙。他和团队硬是从零开始搞出来,被后人称为“中国雷达之父”。这贡献,实打实的,真没得黑。 1952年,王淦昌找到束星北,希望他加入中科院。当时中科院正缺人才,王淦昌又是物理界的重量级人物,这邀请分量不轻。可束星北不吃这套,他直接说,中科院里有些人搞政治多过搞科学,他看不上。当时的院长郭沫若,确实是个文学家,写诗写文章很牛,但科研真不行。院里还有不少人靠关系进来,专业水平稀松平常。束星北觉得,科学得纯粹,不能掺杂太多乱七八糟的东西。他宁可留在大学教书,也不愿意去个“政治味儿”太重的地方。 1957年,政治风波来了,束星北也没能躲过去。因为他性子直,说话不拐弯,被扣上帽子,送去劳动改造。那几年,他日子过得苦,干体力活,科研没法搞。可他骨子里那股倔劲儿没变,没低头也没妥协。1979年平反后,他年纪已经不小了,但还是回到科学事业上,继续出力,直到1983年去世。他这一生,没追名利,没巴结谁,就认准了科学这条路。 束星北的故事挺让人感慨的。他拒绝中科院,不是耍脾气,而是真觉得科学不能被别的东西绑架。他看不上那些靠政治上位的人,也不愿意自己的研究被干扰。在他眼里,科学就是科学,不该掺和太多人情世故或者权谋算计。他用行动告诉大家,一个科学家,得有自己的底线和坚持。 再说他教书育人的成绩,那也是一等一的。李政道、吴健雄这些人能成才,离不开他当年的培养。抗战时搞雷达,更是为国家出了大力。他这一辈子,坎坷多,辉煌也不少,但始终没变的是对科学的热爱。 1952年的中科院,确实有点乱。当时新中国刚成立,科研体系还在搭架子,急着出成绩。可上面有些决策不太接地气,像郭沫若这样的大文人当院长,名气是大,可专业不对口。院里还有些人,科研能力一般,靠着政治背景混进来。束星北看不惯的,就是这种风气。他觉得,搞科学得靠真本事,不是靠关系或者喊口号。 束星北拒绝中科院后,选了留在大学教书。其实这挺符合他的性格。大学里虽然条件没那么好,但相对自由,他能专心教学生、搞研究,不用应付太多杂七杂八的事儿。他喜欢跟学生打交道,把自己的知识传下去,也乐意看到年轻人超过他。在他看来,这比去中科院当个“官”有意义多了。 1952年那会儿,中国刚打完仗,百废待兴,科研得跟国家建设挂钩。中科院是重点扶持的对象,但也难免带上浓重的政治色彩。束星北的拒绝,其实也有时代的原因。他那代科学家,很多都有国外留学的经历,见识过纯粹的学术环境,回国后看到国内这情况,心里落差肯定大。他不是不爱国,而是想用自己的方式为科学出力。 束星北这人虽然没进中科院,但他的影响一点没小。他教的学生,后来成了中国科学界的顶梁柱。他搞的雷达技术,也为后来的国防建设打下了基础。更重要的是,他那股对科学纯粹性的坚持,让人敬佩。现在回头看,他的选择不光是个人决定,还给后来的科学家们提了个醒:搞科研,得有自己的原则。

道友

这个事就是出世与入世的关系。正方:鸡鸣狗盗之徒出其门,此士所以不至也!反方:搞科研的太少,正好加入中科院,改善比例嘛。