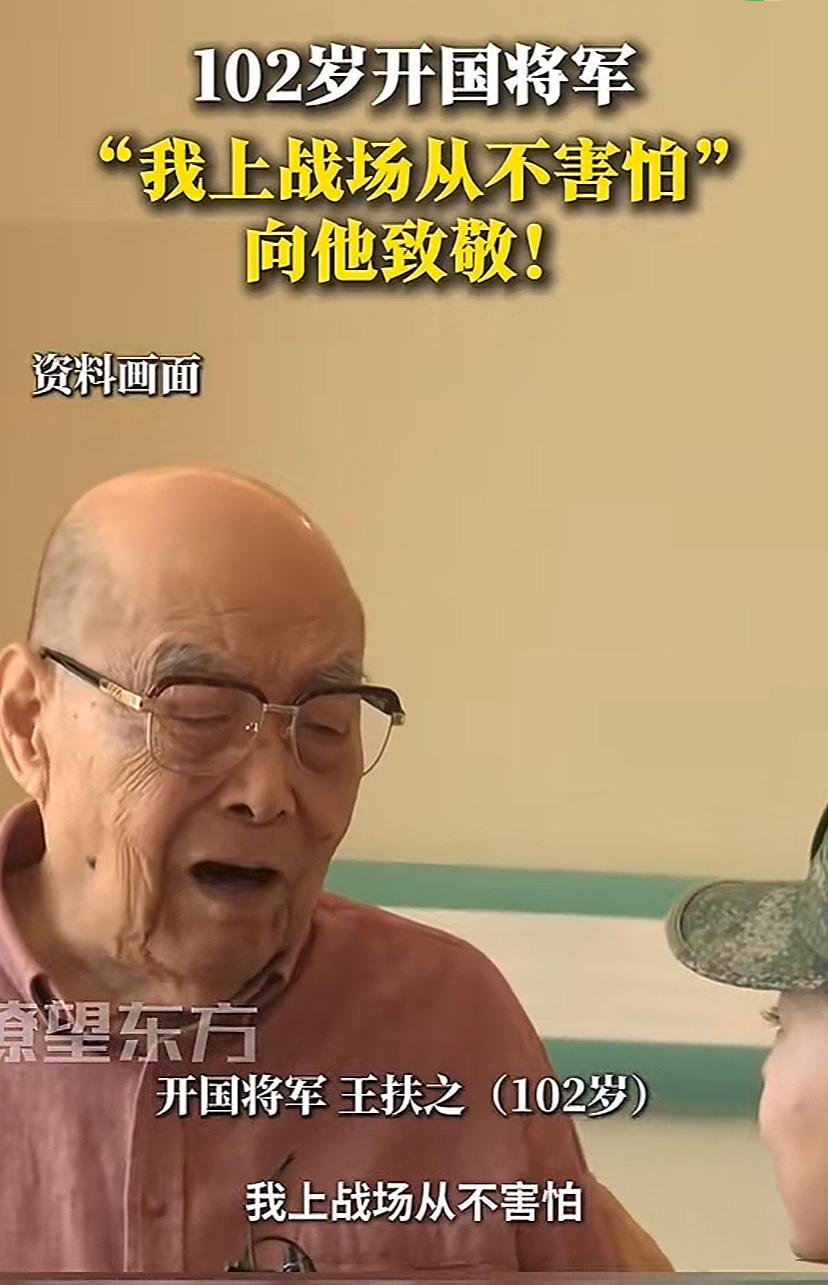

1962年,两名开国少将带领8万多人集体叛逃至苏联,毛主席得知后,非但没派军队去追,还大大方方地说:“愿意走,可以欢送嘛!” 1962年,一场震动全国的边境人口迁移悄然酝酿,在新疆伊犁、塔城等地,大量边民突然成群结队地向苏联边境移动,牵牛牵马、驮物携家,一时间边境口岸拥挤不堪,更令人震惊的是,主导这场出走的,竟然是两位曾受国家授勋的开国少将,马尔果夫与祖农太也夫。 马尔果夫出生于新疆的贫困家庭,从小便目睹军阀横行、百姓疾苦,青年时期他投身革命,他曾领导民族军在解放战争中与国民党对抗,最终促成新疆和平解放。 1955年,他被授予少将军衔,年仅32岁,是当年最年轻的一位开国将军,祖农太也夫则是三区革命的重要人物,在伊宁起义中担任临时政府高层职务,后来与马尔果夫一同并入解放军,被赋予重要军政职责。 这两位民族军出身的少将,本是新中国边防事业的骨干力量,可在苏联的长年渗透下,他们的立场逐渐发生动摇。 上世纪五十年代末起,中苏之间的政治裂痕不断加深,昔日盟友变得日益警惕和敌视,在此背景下,苏联对新疆展开了一系列隐蔽工作。 他们借助语言、民族、文化等相近因素,通过广播、侨民证件、生活补贴等手段,向边境少数民族散布所谓的“更好生活图景”,苏方承诺土地、住房、信仰自由以及高福利保障,力图从思想上瓦解边民对祖国的信心。 当时的新疆正经历经济困难,边境地区粮食短缺严重,民众生活困顿,苏联的诱惑在现实重压之下显得格外动人心魄,马尔果夫和祖农太也夫在多次赴苏交流中受到深度影响,逐步认同了苏联的政治理念。 他们私下与苏联特工接触,策动边民有序转移,并亲自组织路线、联络交通,甚至安排现役军人配合。 1962年5月,中央收到来自新疆的紧急电报,报告中称,在伊犁、塔城一带,已发现数以万计的边民集中前往霍尔果斯等口岸,有些人手中持有苏联颁发的“侨民证”,还有部分军官在现场指挥,局势迅速恶化,边防控制已难以为继。 北京立即召开紧急会议,军委、外事、民政多部门参与研判,情报不断补充,此次事件涉及人数已超八万人,路线明确,组织缜密。 毛主席在通报送达后并没有下令阻拦,也没有调动部队追击,仅作简洁批示:“愿意走,可以欢送嘛。” 中央明确要求:不得发生流血,不得使用武力,不得扩大矛盾,同时调动新疆生产建设兵团进入边境空白地带,迅速稳定局势,这种“以退为进”的处理方式,既避免了人道灾难,又掌握了舆论主动权,充分体现出政治家的冷静与格局。 短短数日内,大量边民越境进入苏联,苏方出动车辆接送,安排安置点,表面上给予新身份与工作安排,但实际上,大多数人被分派到偏远农场、牧区和劳作单位,从事体力劳动,起初他们确实享受到一些补贴和安顿资源,但随着时间推移,现实与期待迅速拉开距离。 随着1991年苏联解体,这批人陷入极度困境,原有体制崩溃,货币贬值、失业激增、社会动荡,他们多数未获得苏联国籍,在户籍制度瓦解后沦为“黑户”,生活更加艰难。 部分人再次聚集在霍尔果斯口岸,希望能回到中国,却遭到了边境部门的坚决拒绝,中国政府态度明确,不再接纳出走人员,所有口岸全面封控。 这些曾被“欢送”出国的人,如今“想回无门”,成为现实的讽刺,而中国在事件之后加大对边疆地区的投资与建设,生产建设兵团接手空置村落,实施垦荒、修路、建设学校、完善边防体系,新疆的面貌逐步改善,边境社会稳定,国家治理能力进一步增强。 国家与个人之间,有时是一念之间的决定,却牵动着千万人命运的沉浮,这段历史让人铭记,忠诚从来不是口号,而是面对诱惑时的坚守。 信源:人民文摘——1962年六万边民叛逃苏联内幕

用户10xxx07

体现了伟人毛主席的智慧,他老人家已经预感苏联好日子长不了!

冰城老男孩

背叛国家的叛徒永远禁止入境!

烯旺发展

不能接收,能背叛一次,就能无数次背叛!