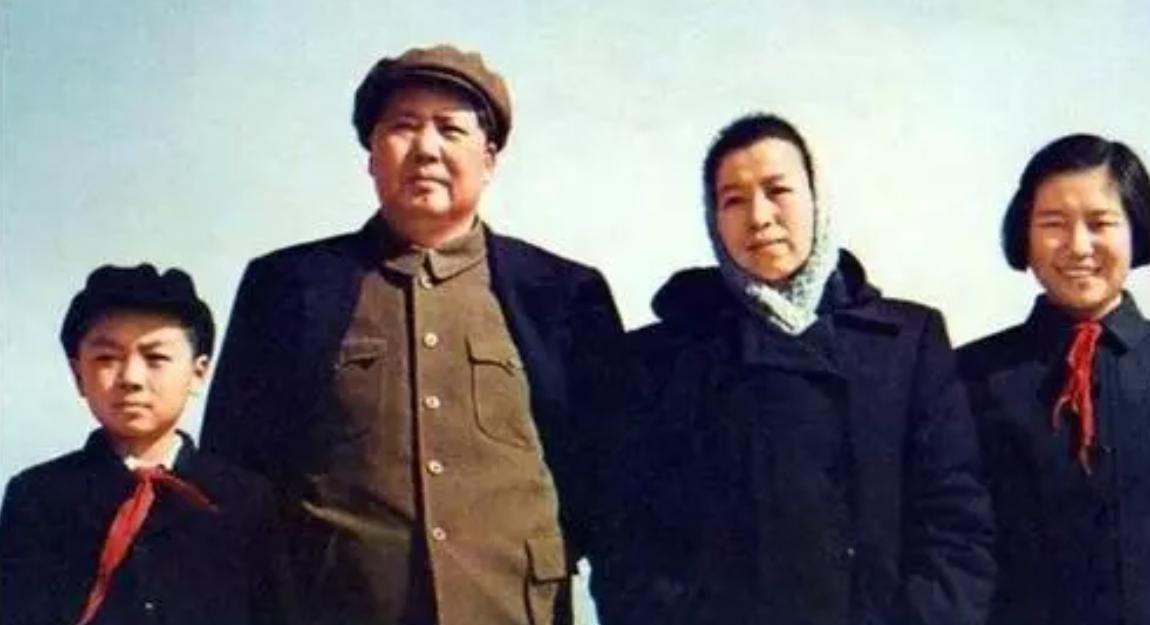

毛主席的小女李讷,44岁时携丈夫回韶山,了却毛主席的临终遗愿 “1984年8月6日的清晨,李讷把手搭在王景清肩上,小声说:‘今天,我们终于要踏上爸爸念念不忘的那片红土地。’” 清凉的湘风掠过站台,带着稻谷的香味,也把记忆吹得翻卷。44岁的李讷站在车窗前,心口隐隐发酸——八年前,病榻上的父亲叮嘱她务必回趟韶山,看看乡亲。那一句话,像一粒热豆子,一直滚在她心里。 时间往回拨到1976年9月。北京玉泉山,病房的灯光暗淡,毛主席示意护士把女儿们叫进来。老人眼里带着久违的笑意,他慢吞吞地握住李敏、李讷的手:“替我回趟韶山,告诉乡亲,我想他们。”话音轻,却沉得像山。两天后,老人离开人世。韶山之约被永远停在了日历上。 张平化当时已向家乡发出准备电报,日期写着9月15日。遗憾的是,9月9日黎明,天安门城楼半旗低垂。北京到韶山的千里路,主席终究一步未踏。送灵车那天,李讷伏在扶手上,泪水打湿衣襟,她暗暗发誓:等一切稳定,自己一定把这条路走完。 接下来的几年,李讷在总政机关忙得脚不沾地,还要照顾年幼的儿子。国家也在调整节奏,她不想给地方添额外负担,只能把思乡之行一拖再拖。1984年夏天,调研任务结束,机会终于递到眼前。她请了年休假,和丈夫取道长沙,低调南下。 火车进韶山站的那一刻,站台上并没有横幅,只有三五个工作人员静静守候。可消息还是像风一样钻进稻垄,乡亲们自发地跟在车后骑车、跑步、挥手。有人不停喊:“毛主席的闺女回来了!”声音粗哑,却热烈得真切。 韶山管理局事先商量好不铺张,安保和讲解员却全是精挑细选。王景清穿一身旧军装,看见乡亲上来握手,连忙说湘方言:“侄女婿来迟咯。”那一句方言把距离瞬间拉平,围观的大妈笑出声来。 走进故居的小院,李讷的脚步忽然停住。青砖黛瓦并不起眼,可在她眼里就是父亲青春的剪影。她伸手抚摸墙缝,指尖触到一块粗粝的砖,泪水随即落下来。王景清递上手帕,她摆摆手,继续往里走。 晒谷坪边,一块小木牌写着“毛泽东同志劳动处”。李讷看着木牌,“噗通”跪下去,眼泪止不住。导游刚讲到“韶峰云起”,话戛然而止。数秒的寂静后,不知是谁先抽泣一声,围观的乡亲纷纷背过身,用袖子抹眼角。王景清蹲下,轻轻扶她:“爸的心愿,咱们做到了。” 韶山对毛主席而言,是少年出发的地方。一九二五年,他回乡办夜校;二七年秋天,他发动秋收起义,山林里枪声四起,革命火苗从此燎原。此后三十二年,他未再踏上这片土地。直到1959年6月,已是共和国主席的他回家三天,写下《七律·到韶山》。再回来,就是1966年6月,他吟成《七律·有所思》,那首“才饮长沙水,又食武昌鱼”一直刻在李讷脑子里。父亲说过:“诗里有乡愁,也有担当。” 李讷出生在1940年8月的延安,父亲取名“讷”,源自《论语》“君子欲讷于言而敏于行”。晚年得女,毛主席对她尤为亲昵——他叫她“大娃娃”,自己则被喊作“小爸爸”。窑洞外的黄土路,成为两人散步的小径。李讷学会的第一句话便是“爸爸散步去”。她后来笑说,“那是我跟父亲开的‘休息单’。” 1947年3月,中共中央撤离延安。李讷和父亲随队行军,第一次见识炮火。她问:“炸弹会落到我们头上吗?”父亲拍拍她的背:“怕也得往前走。”日后忆及此事,李讷承认,那句话让她懂得什么叫“责任比恐惧重”。 建国后,父女住进中南海。两人却常常擦肩而过。毛主席挑了最笨却最稳妥的沟通方式——写信。1954年61岁生日,李讷做了一枚纸质书签附带贺信,毛主席夸她“心灵手巧”。李讷一直保存那份回信,上面用铅笔轻描淡写一句:“你就是礼物。”1962年除夕,她寄去贺卡,主席回条短笺:你不写长信,是不是不爱小爸爸了?语气半真半嗔,却把父爱写得淋漓。 1965年,李讷入伍;1970年,在云南前线成家的消息传到北京,父亲只是淡淡一句:“好事,但别耽误工作。”王景清后来回忆,这句叮嘱比祝福更珍贵。 傍晚的韶山冲,蝉声此起彼伏。李讷在祖父母坟前点燃三炷香,默默说了几句话,声音低到只有她自己听得见。乡亲没打扰,远远站着。“落叶归根”,有人轻声感慨,却没再接下去。李讷握着香灰的指尖微微颤,随即站直身子,对王景清说:“走吧,回北京,还有很多事等着做。” 铁轨反光,夜色深沉。那天李讷没再掉泪,只把几块故居旁捡来的小石头揣进包里。她知道,父亲想要的从来不是“回家”两个字,而是那份对土地、对人民永不褪色的牵挂。如今,她终于能把这份牵挂,在心里放稳。