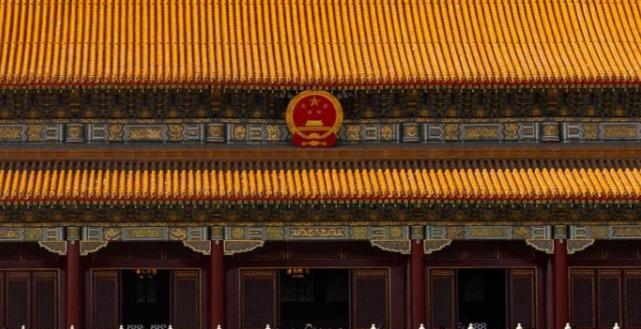

现在的天安门是秘密新建的,原来的早已被拆除?1969年国庆后,毛主席亲笔批示:原样不动,尺寸不变,天安门城楼就被芦苇席搭起的大棚给罩起来,拆个精光,112天后一座全新的天安门城楼修建完成,矗立了几百年的天安门城楼为何要秘密重建? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1969年的国庆节刚过,北京城里就发生了一件怪事,那时天安门城楼作为整个中国的象征,竟在一夜之间被一个高三十多米、覆盖近半个足球场大小的芦苇棚整个罩了起来,从外面看密不透风。 谁也不知道里面在搞什么名堂,而当112天后芦苇棚撤去,天安门城楼又“原封不动”地出现在那儿,仿佛什么都未曾发生。 可实际上,它的里面早已天翻地覆,这座存在了五百多年的建筑,已经被拆得一干二净,又重新盖了一座一模一样的。 这背后,是一场不得不为之的国家级“障眼法”。 时间倒回几年前,天安门的状况已经岌岌可危,这座纯木结构建筑,几百年的风雨侵蚀,加上历代不当的修补,早已外强中干。 直到1965年的一次检查发现,一根支撑主体的巨型承重柱,十二米高,里面却烂空了近十米,几乎成了一根“空心管子”。 更要命的是,1966年河北邢台发生7.2级大地震,北京震感强烈,本就脆弱的天安门被震得梁歪柱斜,结构严重变形。 专家勘察后的结论十分冰冷:小修小补已经没用,必须推倒重建,否则它随时可能塌方,连下一年的国庆活动都无法保证安全。 一个国家的脸面,居然成了危房,这事非同小可,随即方案很快摆上了桌面,但争议也随之而来。 一种方案主张用钢筋混凝土结构,省钱、省时,而且一劳永逸,而另一种则坚持必须完全复原其木质结构,保留原汁原味。 在那个一切“破旧立新”的年代,选择前者似乎更符合潮流,可中央最终却坚决否定了钢筋混凝土方案,大家认为,天安门不只是一栋建筑,它是活着的历史,是文化遗产,不能为了图省事就丢掉灵魂。 最终,毛主席亲自拍板,批示只有八个字:“原样不动,尺寸不变”,而这八个字,成了整个工程的最高准则,周总理亲自挂帅,反复强调,这不仅是修房子,更是对历史和文化的尊重,事关国家尊严。 命令一下,准备工作立刻高速运转,为了绝对精准,工匠们先是搭了一个1:10的模型,把复杂的斗拱结构研究得滚瓜烂熟。 同时也对老城楼进行了极为精细的测绘,每一根梁、每一块瓦的位置尺寸都记录在案,成了重建的“密码本”。 后来1969年国庆一过,工程正式启动,那个巨大的芦苇棚不仅是为了保密,也为了保证冬季施工,棚内甚至通了暖气,确保滴水成冰的季节里,油漆和水泥也能正常作业。 12月15日,拆除工作开始,工人们小心翼翼地把老城楼一块块拆解,编号保存。 但就在拆除主梁时,一个意外的发现让所有人屏住了呼吸——梁上一个雕刻精美的金丝楠木宝盒掉了下来,里面装着金元宝、朱砂和五彩粮食,这正是古时工匠留下的“镇楼之宝”。 但之后,重建最大的难题是木料,国内一时间竟找不到足够多合乎规格的巨型木材,最后国家通过特殊渠道,从遥远的非洲加蓬和北婆罗洲进口了一批硬木。 可木材运到北京,又一个问题来了:这些都是新砍的木头,水分极大,按常规得等好几年自然风干才能使用,但工期只有一百多天,怎么办? 工人们想出了土办法,用干的三合板把湿木头包起来,中间留出通风缝隙,硬是把干燥时间缩短到了极限。 就这样,在全国人民的好奇和猜测中,112个日夜后,一座全新的天安门城楼拔地而起,它看上去和旧楼分毫不差,雄伟的明清风貌依旧。 但它的内涵已经完全不同:结构更坚固,抗震能力更强,内部还悄悄加装了电梯和暖气等现代化设施。 一个有意思的细节是,新城楼比旧城楼高了87厘米,这并非失误,而是经过精密计算,把几百年来因地基沉降而“缩水”的高度给补了回来,恢复了它最初应有的巍峨。 那这次秘密重建到底意味着什么,它又向世界传递了怎样的信息? 这不仅仅是一次建筑修复,更是一次高明的政治表达,在那个特殊的历史时期,天安门作为新中国的政治心脏,它的形象不容许有丝毫的动摇和破败。 对内,如此重大的工程秘而不宣,避免了社会震动;而对外,它必须永远以最完整、最庄严的姿态示人,即使内部正在经历天翻地覆的变革,也要向世界展示一个稳固、统一且尊重传统的中国形象。 说到底,天安门城楼的这次脱胎换骨,是在用一种不动声色的方式,宣告着一种强大的掌控力与自信心。 它告诉世界:这个国家有能力在悄无声息之间,让它最重要的象征焕然一新,并且让这份新生,看上去就像永恒。 【信源】北方网——天安门曾在40年前秘密重建 脊瓦正中宝盒藏宝物;中国新闻网——重建天安门揭秘:主席批示原样不动楼顶发现宝盒