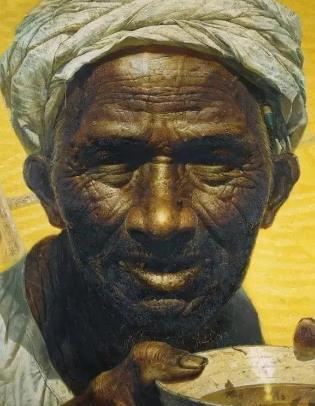

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 1980年的北京中国美术馆,一幅巨大的油画前挤满了人。画中是一位农民的特写,脸上布满深深的皱纹,嘴里只剩下一颗牙齿,手中捧着破旧的瓷碗。观众们看着看着就红了眼眶,有人小声说:“这不就是我爸吗?” 这幅名为《父亲》的画作,出自一个29岁的大三学生之手。创作者罗中立怎么也没想到,自己的这幅作品会在几十年后身价过亿,成为中国美术史上的传奇。 罗中立的人生充满了戏剧性转折,1948年出生在重庆璧山县,父亲是私塾老师,家境普通但支持他学画。16岁时他考进四川美术学院附中,本以为会顺利走上艺术道路。 1968年毕业后,命运给了他一个急转弯。那个特殊的年代,他被分配到四川达县钢铁厂当工人,一干就是十年。白天在车间里挥汗如雨,晚上回到宿舍还要偷偷画画,用微弱的灯光记录工友们疲惫的面容。 这十年看似是绕路,实际上为他日后的创作积累了无价的财富。他见过真正的劳动者,了解他们的苦与乐,这种体验是在象牙塔里学不到的。 1977年高考恢复,29岁的罗中立毫不犹豫地报考了四川美术学院油画系。班里他年纪最大,学习却最拼命,经常熬夜到凌晨研究绘画技法。同学们都觉得这个“老大哥”有种特别的韧劲。 1980年春天,听说全国青年美展要举办,罗中立决定创作一幅能打动人心的作品。他回到老家农村寻找灵感,田间地头劳作的农民让他深受触动。 最终他选择了一位老农作为模特,这个人就是后来《父亲》中的原型。老人皮肤黝黑粗糙,脸上的每一道皱纹都诉说着岁月的沧桑,手上的老茧厚得像盔甲。 罗中立花了几个月时间精心创作,他采用超写实手法,把老人脸上的每一个细节都刻画得入木三分。那颗鼻梁上的黑痣,嘴角残存的唯一一颗牙齿,深陷的眼窝里闪烁的光芒,都被他用画笔一一捕捉。 画布尺寸巨大,超过2米长、1.5米宽,几乎和真人等高。这种处理方式在当时很少见,传统上只有重要人物的肖像才会画得这么大。罗中立却把一个普通农民画得如此宏伟,这本身就是一种态度的表达。 1980年秋天,《父亲》参加第二届全国青年美展。展览开幕那天,观众蜂拥而至。很多人在画前驻足良久,有的人看着看着就哭了。一位老大爷激动地说:“画家把我们农民的苦都画出来了!” 评委们也被深深震撼,著名画家靳尚谊当时就说,这幅画不仅技法精湛,更重要的是有真情实感,能直击人心。最终,《父亲》从500多幅参展作品中脱颖而出,荣获一等奖。 展览结束后,国家以2400元的价格收购了这幅作品。在1980年,这相当于普通工人两年的工资,对一个学生来说是笔巨款。中国美术馆将其列为重点收藏品,很快就成了镇馆之宝。 1981年,《美术》杂志将《父亲》选为封面,进一步扩大了它的影响力。这幅画开始被美术界认为是中国现代美术的里程碑作品,标志着中国艺术从政治宣传向人文关怀的重要转变。 罗中立也因此一夜成名,1982年毕业后,他留在四川美术学院任教,1984年升为副教授。之后他还获得机会赴比利时安特卫普皇家美术学院深造两年,开阔了国际视野。 回国后,罗中立的艺术道路越走越宽。1993年他成为教授,1998年出任四川美术学院院长,一干就是17年。在他的推动下,学院加强了国际交流,培养了大批优秀艺术人才。 在创作上,他并没有停留在《父亲》的风格上。后来他逐渐转向表现主义,创作了《故乡组曲》《巴山夜雨》等系列作品,但始终关注普通人的生活,保持着人文关怀的温度。 如今,《父亲》的市场价值早已超过亿元,但罗中立从不谈论金钱。他总是说:“这幅画的价值不在于能卖多少钱,而在于它记录了一个时代,记录了那些默默奉献的农民。” 2019年新中国成立70周年美术作品展上,《父亲》再次亮相,依然是最受关注的作品之一。无数观众在画前拍照留念,年轻人问父母:“这是谁画的?”老一辈则会说:“这是我们那个年代的记忆。” 这幅画的成功,不仅因为高超的绘画技巧,更因为它触及了人们内心最柔软的地方。在那个刚刚改革开放的年代,《父亲》让人们重新审视普通劳动者的价值和尊严。 从2400元到身价过亿,《父亲》走过了40多年的历程。它见证了中国社会的变迁,也见证了艺术的力量。罗中立用一支画笔,为那个时代的农民立了一座永恒的丰碑。 今天再看这幅画,我们依然能感受到那股震撼心灵的力量,无论时代如何变迁,对普通人的关爱和尊重,永远不会过时。