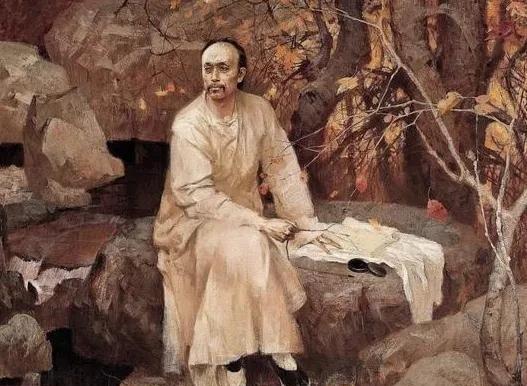

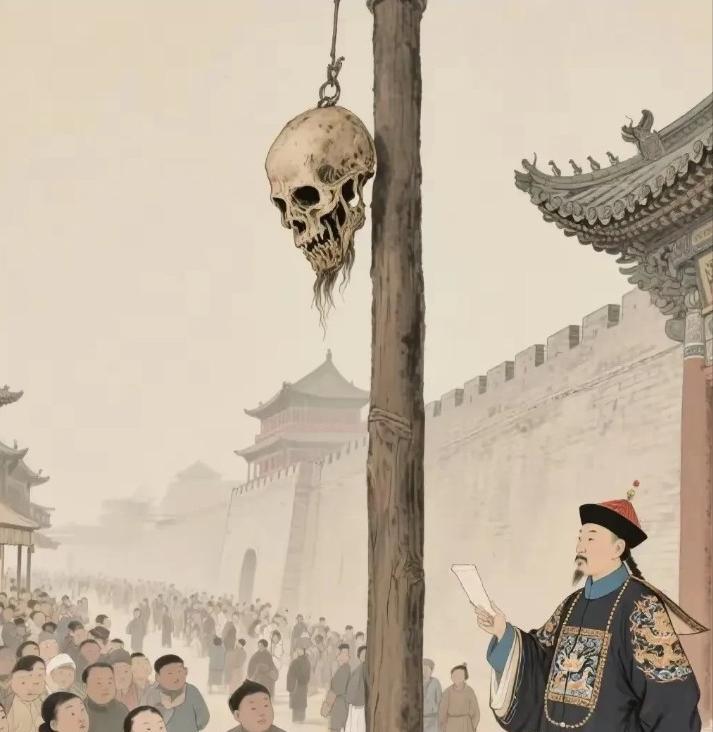

1726年,年羹尧知道自己将被问斩,暗中把怀孕的小妾,送给一位书生,并千叮万嘱:孩子出生要姓“生”,书生疑惑,年羹尧一句话就让书生俯首称是,知道了雍正的惊天秘密。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在清代数百年的历史中,年羹尧是一位极端鲜明的人物,他既是雍正初年最受倚重的权臣,也是短时间内从高峰跌入深渊的典型,他的仕途像一场被加速推进的升迁游戏,辉煌至极,亦堕落至速,他的功绩与过错交织难辨,最终的结局,也成为清代政治斗争中最具警示意味的一个范本。 年羹尧出身徽州望族,家学渊源深厚,祖父年仲隆是顺治朝的进士,父亲年遐龄官至湖广巡抚,在清代官场中颇具影响力,其家族隶属汉军镶白旗,后因功勋得晋镶黄旗,地位显赫,年羹尧本人亦不负家望,康熙三十九年中进士,入翰林院为官,年轻时便展现出过人的才干与胆识,他的仕途在康熙五十年代后期开始加速,尤其是在担任四川巡抚期间,平定川西土司叛乱,治理有方,深得康熙赞赏。 康熙五十七年,西北局势紧张,准噶尔部势力扩张,年羹尧被调任为四川总督,后升任陕甘总督,成为西北最重要的军政人物,在康熙驾崩之际,正是他手握兵权,果断切断了十四阿哥胤禵的粮道,阻止其带兵入京,从而使得雍正得以顺利即位,这一政治抉择,奠定了他日后在雍正朝的显赫地位。 雍正即位初年,对年羹尧可谓百般信任,他不仅被封为一等公,更被委以“抚远大将军”之职,统率大军远征青海,平定罗卜藏丹津叛乱,战功卓著,雍正在诏书中称其为“恩人”,并给予诸多破格恩遇,在清代“异姓不封王”的祖制之下,年羹尧一度被认为有可能打破此例,位极人臣,他的声势之盛,几乎与皇权并驾齐驱,朝中文武多以之为风向,地方官员亦视其为权力中枢。 然而,功高震主,亦是权臣的宿命,随着年羹尧在西北的军政势力日渐膨胀,其行事日益跋扈,他在任上独断专行,调动兵马不报朝廷,任用属员亦不请示,更有甚者,其生活奢华僭越,穿戴用度近似皇家,甚至传出其接受蒙古王公跪拜、私服龙袍之事,在礼制森严的清朝,这样的行为无疑是对皇权的挑衅。 雍正最初并未立即下手,而是采取渐进式削权策略,他先是多次在朝会上表达不满,随后将年羹尧由西北调任杭州,名义上为将军,实则剥夺实权,此举在当时朝野震动,被视为皇帝对年羹尧不满的明确信号,然而,年羹尧似乎并未真正意识到问题的严重性,依旧我行我素,未有收敛。 雍正三年,事态发展至临界点,皇帝公开征求各地督抚对年羹尧的看法,实则已定下清算之意,不久,年羹尧被列出九十二条罪状,内容涵盖贪污军饷、僭越礼制、结党营私、欺瞒圣上等,几乎涵盖清代官场中所有重大罪名,他被押解回京,最终获赐自尽,死于狱中,至此,一位曾经风光无限的权臣,以最彻底的方式从历史舞台上消失。 年羹尧之败,并非一朝一夕之果,在他位极人臣之时,便已为自己与家族安排后路,据清代笔记与地方旧志记载,他曾在西北任上秘密安置族人于偏远之地,并改姓以避祸,例如,“连”与“年”音近,便于藏匿身份;“生”则为“年”字反写,既保留暗示,又不易被识破,这些改姓方式,在清代其他被清算的官僚家族中亦有类似做法,体现出在极端政治环境下的生存智慧。 其中最为人津津乐道的,是有关其幼子或未出生子嗣的安排,据部分史料与地方传闻,年羹尧在被赐死前,曾将一位怀有身孕的侍妾秘密送出京城,并嘱其改姓为“生”,以此避祸,虽然此事并无正史明载,但在金塔、江都等地,确有“生氏”后人自称为年氏后裔,并保存有与年羹尧相关的遗物,即便不作信史看待,这类传说至少反映出年羹尧在身死之前,确有为延续血脉所作种种安排。 从清廷对年羹尧的处置方式来看,也可窥见雍正帝的用人哲学与掌权手段,他在即位初年倚重年羹尧,借其军功稳固朝局;待局势稳定,则逐步削其羽翼,最终将其清除,此一过程,既展现雍正对权力的强烈掌控欲,也体现其政治理性与冷酷,即便年羹尧曾为其夺位立下汗马功劳,最终仍不能逃脱被清算的命运。 年羹尧的兴衰,是清代中期权臣命运的缩影,他的故事提醒后人:功高者未必得宠,宠极者反易招忌,在皇权至上的体制下,任何对权力边界的试探,最终都可能以悲剧收场,他曾一手扶持皇帝登基,也曾手握重权震慑朝野,但在皇权面前,他始终只是一个可以被取代、被牺牲的工具。 尽管他的一生在史书中以“九十二罪”定论,但在清末民初,仍有不少人对其功绩念念不忘,地方志中仍存其平乱、治军之事迹,民间亦有关于其后人避祸存世的传说流传至今,他的遗产既有政治的,也有文化的;既有显赫的,也有隐秘的。 信息来源:《清代年羹尧案再考:权力巅峰与政治清洗》