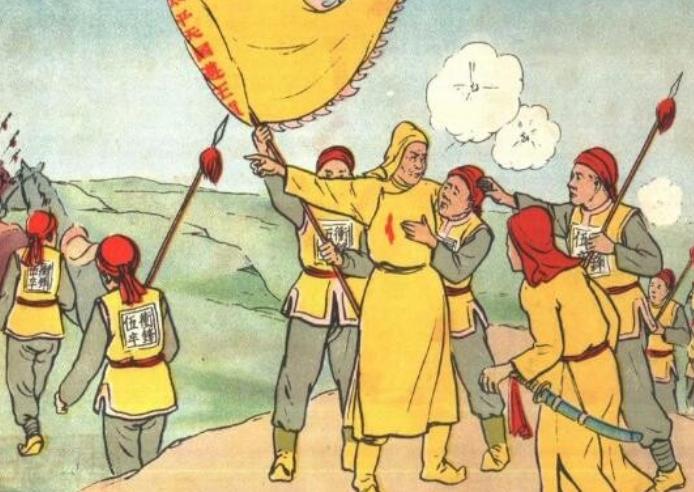

1896年,慈禧太后正准备睡觉,寇连才突然跪在床前,大声痛哭。慈禧一听恼了:“大胆奴才,不要脑袋了吗?”寇连才声泪俱下地说:“老佛爷,如果再这样铺张浪费,恐怕要生内乱啊。” 1896年,光绪二十二年,大清帝国正处在内忧外患的危急关头。甲午战争惨败,割地赔款让国人痛心,国库空虚,百姓生活艰难,华北地区的义和团运动已在暗中酝酿。紫禁城里,慈禧太后牢牢把持朝政,光绪帝虽已亲政,却毫无实权。宫廷生活奢华无度,颐和园的修建耗费巨额银两,宴席上的珍馐随意浪费,与民间疾苦形成鲜明对比。寇连才,1878年出生于北京昌平一户贫农家庭,父母不识字,却省吃俭用供他读书。15岁那年,地主霸占家里的薄田,官府偏袒,父亲含冤而死,他怒而反抗,却被地主家仆残忍阉割,险些丧命。为了母亲和弟弟,他咬牙活下去,后来经人引荐入宫,凭着机灵和细致得到慈禧青睐,负责为她梳头。 寇连才入宫后,逐渐看到宫廷的奢靡和慈禧对光绪帝的压制。被派去监视光绪帝后,他发现皇帝心系国家,渴望变法图强,与慈禧口中的形象完全不同。国势日衰,寇连才忧心忡忡,多次劝谏慈禧节俭治国,暂停颐和园工程,均被斥责。慈禧虽欣赏他的忠心,却不容他触碰权力的底线。1896年3月23日,慈禧晚膳后准备就寝,寇连才再也按捺不住,跪地痛哭,指出国家危难,恳请太后停止铺张浪费,以免引发内乱。慈禧大怒,将他逐出寝宫。寇连才深知此举凶险,依然决定放手一搏。 3月28日,寇连才仿照大臣的格式,写下奏折,恳请慈禧停止颐和园工程,将财力用于强军御敌,归政光绪帝,选贤任能,立太子以稳定朝局,并与日本决战,洗刷甲午耻辱。他将奏折呈上,独自跪在宫外等待裁决。慈禧览折后震怒,责问他是否受人指使,寇连才平静回答无人指使,均为自己所为。慈禧追问内监干政的死罪,他坦然表示为国大义,死不足惜。慈禧盛怒之下,下令于3月30日将他斩首示众。菜市口刑场,18岁的寇连才被处决,围观百姓无不叹息落泪。光绪帝闻讯泪流满面,命人立忠烈祠,以表彰他的忠魂。 寇连才的直谏,触动了慈禧的逆鳞,反映了晚清改革的艰难处境。光绪帝虽有心变法,却受制于慈禧的强势,维新志士尚未形成足够力量。寇连才以太监之身,敢于直言国事,体现了一个普通人对家国的深切关切。他的牺牲未能改变慈禧的奢靡与专权,却如一颗火星,点燃了更多人对国家命运的思考。两年后,戊戌变法虽以失败告终,但光绪帝与维新派延续了这种忧国忧民的精神。寇连才的故事,展现了位卑之人对国家的大义担当。他的勇气,源于对民族存亡的深刻忧虑,源于对百姓疾苦的切身感受。他的死,是个人悲剧,也是晚清困局的缩影。 寇连才的忠魂,穿越百年,依然振聋发聩。无论身份高低,心怀家国者,皆可为民族复兴贡献力量。他的牺牲提醒我们,国家兴亡,匹夫有责。在那个风雨飘摇的年代,寇连才用生命书写了忠诚与担当,激励后人不断前行。