1946年,3000日军战俘顶着零下三十度的天气、穿着单衣跪在通化城头,一想到他们不久前的所作所为,朝鲜名将方虎山一怒之下,下决心宁愿背负骂名,也要用刺刀把这群人挨个挑死,尸体全部踹进未解冻的冰河!

1946年2月3日凌晨,通化城内突然断电,这个看似普通的停电,实际上是一场精心策划的武装暴乱信号。

短短数小时内,这座东北小城就变成了血腥战场,事件的起因要追溯到日本投降后的混乱局面。 当时的通化,表面上已经光复,但暗流涌动。

国民党通化县党部书记孙耕尧与日本关东军第125师团参谋长藤田实彦建立了秘密联系。

藤田实彦这个名字,对当地百姓来说并不陌生,他曾参与制造多起屠杀事件,双手沾满中国人的鲜血。

投降后,这个战犯不仅没有受到应有惩罚,反而摇身一变成了国民党员。他与孙耕尧合作,暗中组建“武装暴动总指挥部”。

他们的计划很简单:趁春节前后人心不稳,发动武装叛乱,重新夺回通化的控制权。参与者包括大量日伪残余分子和部分被蒙蔽的民众。

关键时刻,卧底发挥了作用,辽东军区后勤部的沈殿铠成功打入敌人内部,获取了详细的暴动计划。

2月2日,沈殿铠冒险将情报传递给军械部长吴云清。此时通化城内守军力量薄弱,主力部队都在外围执行剿匪任务。

通化省分委书记吴溉之接到情报后,立即组织力量准备应对。但敌人的行动比预想的更快。

2月3日凌晨,全城断电后,各个角落涌出大批武装分子。他们的主要目标是军政机关、医院和重要设施。

最令人发指的是红十字医院的惨案,日本院长柴田大尉竟然带领医务人员,用手术器械杀害了正在治疗的伤员。

朝鲜义勇军五连连长高应锡率部及时赶到现场,经过激烈战斗才控制住医院的混乱局面。

通化支队司令部成为另一个战斗焦点,日军组织敢死队发起冲锋,守军依托有利地形进行反击。

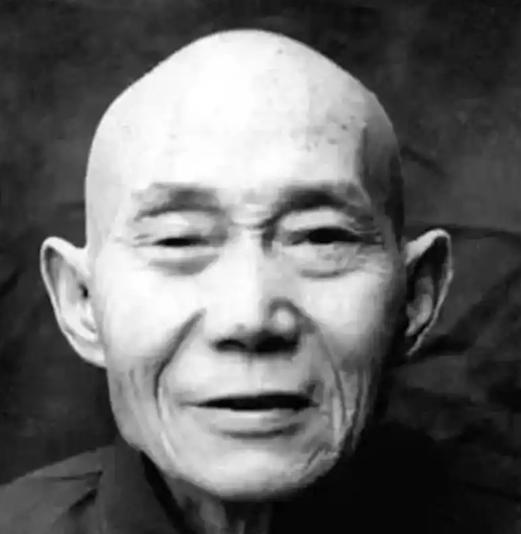

朝鲜义勇军指挥官方虎山迅速调集兵力,与通化支队协同作战。经过约两小时的激战,叛乱被彻底平息。

战斗结束后,共击毙叛乱分子500余人,俘虏3000多人。但接下来的处置决定引发了争议。

在零下30度的严寒中,这些被俘的日军战俘被押上城头集体处决。方虎山的这个决定至今仍有不同看法。

支持者认为,考虑到叛乱分子在医院杀害伤员的暴行,以及当时复杂的政治环境,这种处置有其必要性。

反对者则认为,即使是战犯也应该通过正当程序处理,集体处决有违国际法原则。

更诡异的是后续发生的事情,来年春天浑江解冻后,江中的鱼变得异常肥美,但当地百姓却不愿食用。

民间传说这些鱼是因为吃了日本人的尸体才长得这么肥。虽然听起来荒诞,但反映了战争给普通人心理造成的创伤。

这场被称为“通化二三事件”的平叛行动,暴露了当时东北地区复杂的政治军事形势。

国民党与日伪势力的勾结、朝鲜义勇军的特殊地位、民众对和平的渴望,都在这个事件中得到体现。

方虎山的强硬手段虽然引发争议,但确实起到了震慑作用,其他蠢蠢欲动的敌对势力因此收敛了行动。

从更深层次看,这个事件反映了一个重要问题:为什么在抗战胜利后,仍有相当数量的中国人选择与侵略者合作?

经济利益、政治投机、对未来的不确定性,都可能是驱使他们做出这种选择的原因。

朝鲜义勇军在事件中展现的战斗力,也为后续东北战局的发展产生了重要影响。

通化事件给我们留下了深刻教训:在特殊历史时期,维护社会稳定需要果断行动,但如何在法理和情理之间找到平衡点,始终是个难题。

在面对复杂的政治环境时,我们应该如何保持理性判断?你认为方虎山的处置方式是否合理?