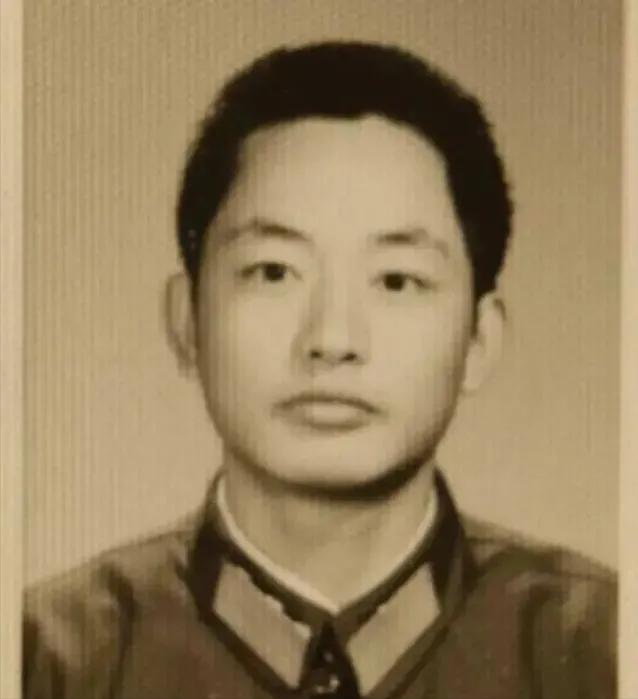

1984年云南边境,解放军排长李海欣在山路巡逻时遇到三名“战友”,他们热情和排长打招呼,可李海欣却觉得不对劲,突然大喊道:“缴枪不杀!”[凝视]

因为李海欣听到他们说话时很是纳闷,这三人的普通话太标准了,标准到在边防线上听起来很奇怪。

当时的边防部队战士大多来自西南各省,四川兵说话带川音,贵州兵喜欢加“嘛”,云南兵常说“咯”。山里的战士们从小说方言,就算学普通话也改不掉家乡口音。

可这三人不一样,字正腔圆,发音标准得像播音员。在满是乡音的边防线上,这种“完美”的普通话反而显得突兀。

李海欣立即提高了警惕,他随口问了几个只有当地部队才知道的细节,对方的回答虽然流利,但明显是背过的。

最终这三人被证实是越南特工,审讯时他们承认,为了潜入中国边防,专门花了几个月时间学习标准普通话,结果反而暴露了身份。

这个真实案例揭示了一个有意思的现象:有时候过于完美反而会露馅。越南特工把普通话练得太标准,却不知道真正的边防战士说话都带口音。

类似的情况在生活中也不少见,银行诈骗电话里,骗子往往使用过于规范的客服用语,反而让人起疑。真正的银行客服说话时总会有些个人习惯,比如“您这边”、“麻烦您”这些口头禅。

还有网络诈骗中,骗子发的消息语法完美,用词规范,但真人聊天时谁会一直说得这么标准?反而是那些带着错别字、语气词的消息更真实。

甚至在职场里也有这种现象,新来的同事如果表现得过分完美,没有任何小毛病,反而可能让人觉得不真实。因为每个人都有自己的习惯和特点,太完美往往意味着刻意伪装。

李海欣能识破伪装,关键在于他对边防生活足够熟悉,他知道这里的战士都是什么样子,说话是什么腔调,平时有什么习惯。这种熟悉程度让他瞬间捕捉到了异常。

边防线上的语言环境确实特殊,战士们来自五湖四海,各种方言混杂。湖南兵说话快,东北兵声音大,广东兵普通话带粤语味。这种多样性反而成了天然的识别标记。

三名特工显然没有料到这一点,他们以为学好标准普通话就能完美伪装,却忽略了真实环境中的语言生态。在他们的认知里,标准普通话应该是最安全的选择,结果恰恰相反。

这种认知偏差在间谍活动中并不罕见,外国特工往往过分注重技术细节,却忽略了文化和生活习惯上的差异。他们可能掌握了语言,但缺少真实生活经验。

从这个角度看,最好的反间谍手段不是高科技设备,而是对日常生活的深度了解。那些看似微不足道的细节,往往是最难伪装的部分。

现在回想起来,李海欣的判断确实精准,在那个信息不发达的年代,边防战士的语言特征就是最好的身份证明。任何试图伪装的人,都很难完美复制这种自然形成的语言环境。

这个故事也提醒我们在日常生活中多留心观察。比如接到陌生电话时,对方的语言习惯、用词方式、语调节奏都可能透露真实身份。过于标准的表达,有时反而值得怀疑。

你在生活中有没有遇到过类似的情况?什么时候觉得对方“太完美”反而不对劲?是网购客服的回复太规范,还是相亲对象的表现太无懈可击?