1951年,叶亚华在澳门街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”结果引起轰动,这是怎么回事?她的结局又如何呢?

主要信源:(抗日战争纪念网——名将王铭章遗孀返蓉定居)

1951年,澳门街头出现了一幕引人注目的景象。

一位面黄肌瘦、衣衫褴褛的妇人带着一个同样营养不良的小男孩跪地行乞。

这本不稀奇,但妇人身边立着一块醒目的木牌,上面写着:“我是王铭章的遗孀”。

这行字瞬间引发了巨大关注和议论,也惊动了当地警方。

经调查,确认这位妇人确是抗日名将王铭章的遗孀叶亚华,孩子是他们的儿子王道纲。

消息传开,舆论哗然。

一位民族英雄的家属,为何沦落至此?

王铭章又是谁?

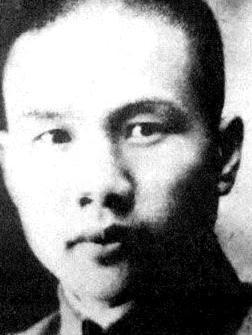

王铭章,四川新都人,早年投身川军,作战勇猛,升至师长。

1937年全面抗战爆发,他率川军122师出川抗日。

1938年初,为阻止日军精锐矶谷师团南下合围徐州,王铭章奉命率不足3000人的部队死守山东滕县,为第五战区主力在台儿庄布防争取时间。

李宗仁曾许诺汤恩伯军团会增援。

面对装备精良、兵力上万的日军,王铭章率部在滕县浴血奋战三天三夜。

日军动用飞机重炮狂轰滥炸,守军伤亡惨重,弹尽粮绝。

3月17日,城破,王铭章率残部与敌巷战,最终身中数弹,壮烈殉国,践行了“城存与存,城亡与亡”的誓言。

滕县保卫战虽败,但以巨大牺牲迟滞日军精锐达三天之久,为台儿庄大捷奠定了基础。

王铭章被追赠陆军上将,举国敬仰。

那么,英雄的遗孀为何流落澳门街头?

王铭章牺牲时,叶亚华带着幼子王道纲在四川老家。

噩耗传来,悲痛欲绝。

为避战乱,保护幼子,叶亚华带着儿子开始了艰难的南迁之路。

母子相依为命,背井离乡,颠沛流离,从四川辗转至广州。

不久,广州告急,她们又被迫南下,最终抵达相对平静的葡属澳门。

长途跋涉耗尽了微薄积蓄。

在澳门,人生地疏,语言不通,叶亚华一介弱女子带着孩子谋生极其艰难。

她做过零工,帮人洗衣缝补,但收入微薄,难以糊口。

极度贫困中,她常将大部分食物留给孩子,自己忍饥挨饿,长期营养不良。

至1951年,生活无以为继,万般无奈下,叶亚华带着儿子走上街头行乞。

她立起那块木牌,希望人们想起丈夫为国捐躯的壮举,心生怜悯施以援手。

这既是求生之举,也饱含英雄遗孀在绝境中的辛酸与尊严挣扎。

“抗日名将遗孀流落澳门街头”的新闻迅速登上报纸头条,引发社会巨大震动和广泛同情。

消息很快传到台湾。蒋介石得知后,内心震动。

虽非嫡系,但王铭章作为抗战殉国的上将,其功绩为蒋所认可。

滕县之战的惨烈与意义,蒋心知肚明。

得知其遗孀竟沦落乞讨,蒋亦感面上无光,于心不忍,遂下令有关部门迅速将叶亚华母子接往台湾安置。

在台当局安排下,叶亚华母子很快被接往台北。

抵台后,生活得到妥善安置,提供了住房和必要保障。

叶亚华后来还在学校担任教官,生活逐渐安定。

儿子王道纲长大后,选择了出家为僧。

虽然生活安稳,叶亚华始终心系故乡四川。

晚年思乡之情愈浓。

2003年,在相关方面协助下,高龄的叶亚华终于带着儿子王道纲回到阔别多年的故乡成都定居,叶落归根。

叶亚华母子的遭遇,是战乱年代无数英雄家庭悲剧的缩影。

它反映了在长期战争和社会剧变中,对为国捐躯者家属的抚恤保障机制存在缺失,导致英雄身后事未能妥善处理。

所幸社会良知最终伸出了援手。王铭章将军的英勇与叶亚华女士的坎坷,都值得铭记。

也提醒我们应更好地关怀和保障那些为国家民族做出牺牲的英雄及其家人。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

切克闹

薛岳将军晚年在台湾,穷困潦倒,居无定所,被告上法庭。法庭上,薛岳将军说:我杀过十几万日军。